* A Distributed Proofreaders Canada eBook *

This eBook is made available at no cost and with very few restrictions. These restrictions apply only if (1) you make a change in the eBook (other than alteration for different display devices), or (2) you are making commercial use of the eBook. If either of these conditions applies, please contact a https://www.fadedpage.com administrator before proceeding. Thousands more FREE eBooks are available at https://www.fadedpage.com.

This work is in the Canadian public domain, but may be under copyright in some countries. If you live outside Canada, check your country's copyright laws. IF THE BOOK IS UNDER COPYRIGHT IN YOUR COUNTRY, DO NOT DOWNLOAD OR REDISTRIBUTE THIS FILE.

Title: Le Dimanche des Enfants-Tome 04 (Le Dimanche des Enfants #4)

Date of first publication: 1840

Editor: Janet, Louis

Author: Guillemart, Charles

Author: Patry, Edouard

Author: Saurel, Agnès

Author: Enduran, Lodoix

Author: Fourtier, Alphonse

Author: Bouchery, Emile

Author: D’Abrantès, Junot

Author: De Latour, A.

Author: Essarts, Alfred des

Author: Essards, Gustave des

Author: Guérin, Léon

Author: Foa, Eugénie

Author: de Mirbel,Léonide

Author: Valchère, Caroline

Author: Bouilly, J. N.

Author: Fouinet, Ernest

Author: De Saint-M***

Author: Barrière, Théodore

Author: Essards, Alfred des

Author: Saunders, Lucy

Illustrator: Lassalle, Louis

Date first posted: February 14, 2025

Date last updated: February 14, 2025

Faded Page eBook #20250210

This eBook was produced by: Marcia Brooks, Cindy Beyer & the online Distributed Proofreaders Canada team at https://www.pgdpcanada.net

This file was produced from images generously made available by Internet Archive.

LE DIMANCHE

DES ENFANTS

Imprimerie de Ducessois, 55, quai des Grands-Augustins.

(Près le Pont-Neuf.)

LE DIMANCHE

DES ENFANTS

JOURNAL

DES RÉCRÉATIONS

——

Tome Quatrième.

PARIS

VEUVE LOUIS JANET, LIBRAIRE-ÉDITEUR,

RUE SAINT-JACQUES, 59.

TABLE

DES MATIÈRES CONTENUES DANS CE VOLUME

| Pages | |||

| L’Ange consolateur | 1 | Charles Guillemart. | |

| Histoire du grand-papa Saturne et de ses enfants | 9 | Edouard Patry. | |

| L’Orpheline | 22 | Mme Agnès Saurel. | |

| Je suis heureuse | 35 | Lodoix Enduran. | |

| L’enfant de Pesaro | 36 | Alphonse Fourtier. | |

| Marie, la bonne | 41 | Gustave des Essards. | |

| Saint Nicolas (légende) | 53 | Alphonse Fourtier. | |

| Benjamin Franklin | 57 | Emile Bouchery. | |

| L’ermite et le paysan | 64 | Anonyme. | |

| La Blanche-Nef | 65 | Mme Junot d’Abrantès. | |

| La leçon maternelle | 72 | A. De Latour. | |

| Pauvre Étienne | 73 | Alfred des Essarts. | |

| Juan le capitaine | 90 | Charles Guillemart. | |

| Julien l’auvergnat | 98 | Gustave des Essards. | |

| Bergeronnette et la vraie Fée | 105 | Léon Guérin. | |

| Bernardin de Saint-Pierre | 111 | Mme Eugénie Foa. | |

| Le roi coupable et le pâtissier innocent | 121 | Emile Bouchery. | |

| Les fraises | 130 | Mlle Léonide de Mirbel. | |

| Mort d’une poule noire et d’un duc de Bretagne | 140 | Gustave des Essards. | |

| Le singe à Guillaume | 145 | Mme Caroline Valchère. | |

| Le petit pâtre tourangeau | 152 | Alphonse Fourtier. | |

| Les soupes populaires | 155 | J. N. Bouilly. | |

| A brebis tondue, Dieu mesure le vent | 165 | Ernest Fouinet. | |

| La paire de sabots | 174 | De Saint-M***. | |

| Les deux bouquets | 177 | Théodore Barrière. | |

| Le petit Bas-Normand | 183 | Alphonse Fourtier. | |

| Le morne aux chacals | 189 | Mme Caroline Valchère. | |

| Tout pour Arthur | 198 | Alfred des Essards. | |

| Pauvre mère! | 206 | Mlle Lucy Saunders. | |

FIN DE LA TABLE.

LISTE

DES VIGNETTES DE CE VOLUME.

DESSINS DE M. LOUIS LASSALLE.

| Pages | ||

| 1. | L’ange consolateur | 1 |

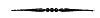

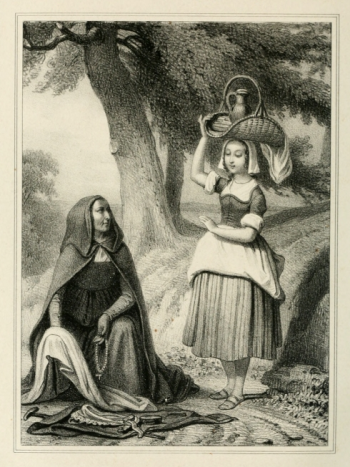

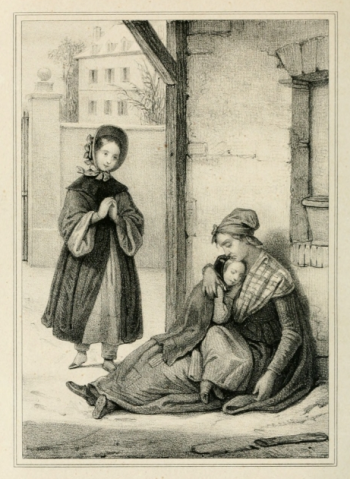

| 2. | L’orpheline | 22 |

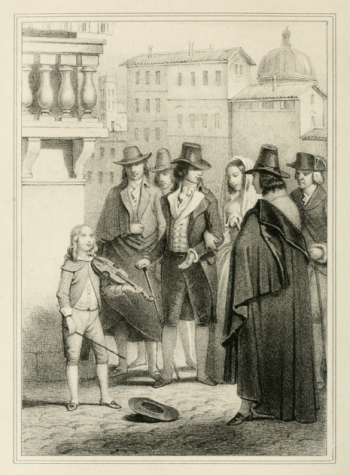

| 3. | L’enfant de Pesaro | 36 |

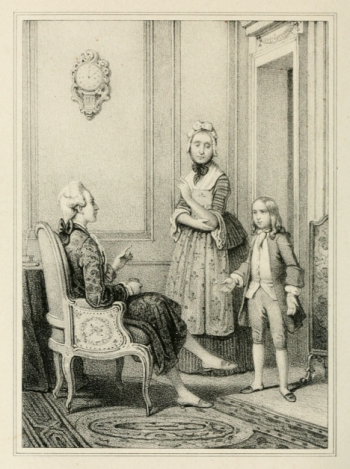

| 4. | Marie la bonne | 41 |

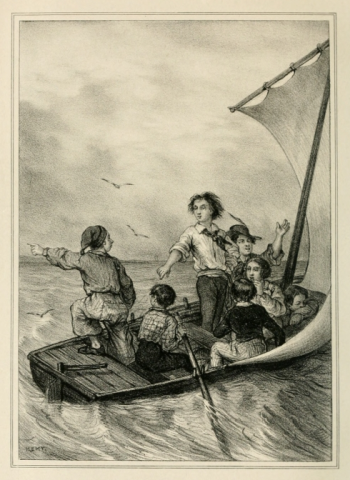

| 5. | La Blanche-Nef | 65 |

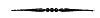

| 6. | Pauvre Étienne | 73 |

| 7. | Juan le capitaine | 90 |

| 8. | Bergeronnette et la vraie Fée | 105 |

| 9. | Bernardin de Saint-Pierre | 111 |

| 10. | Les fraises | 130 |

| 11. | Les soupes populaires | 155 |

| 12. | Les deux bouquets | 177 |

| 13. | Le morne aux chacals | 189 |

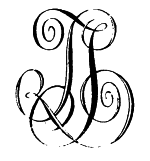

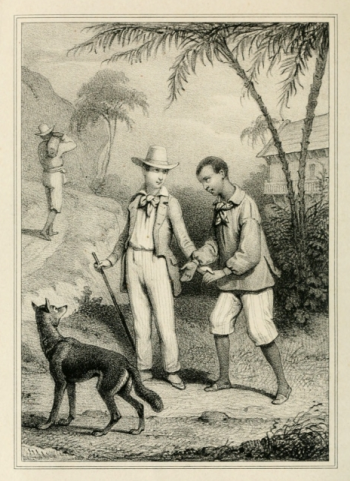

L’Ange consolateur.

| Louis Lassalle del et lith. | Lith. de Cattier |

| «Vous ne mourrez point lui dit-elle, et sous peu de jours vous reverrez Henri.» | |

Paris LOUIS JANET, Editeur du DIMANCHE des Enfants

LE

DIMANCHE DES ENFANTS

JOURNAL DES RÉCRÉATIONS

C’était à la tombée du jour. Un homme d’une quarantaine d’années se promenait à pas lents sur le versant d’une des plus riantes collines de la Suisse. Son visage respirait la souffrance; sa maigreur était extrême, et sa main droite s’appuyait tremblante sur une canne à pomme d’argent; sa main gauche avait pour soutien le bras d’une jeune fille de la plus grande beauté. Elle était silencieuse, cette jeune fille, et bien triste comme son compagnon sur qui elle portait à la dérobée ses yeux mouillés de larmes. Elle le voyait si malade! Elle savait que les médecins l’avaient condamné, et cet homme était son père...

M. Dargy était, ce soir-là, plus accablé qu’à l’ordinaire. Il avait reçu, le matin, de son fils Henri dont il pressait depuis longtemps le retour, une lettre, qui ne lui prouvait que trop que l’amour des plaisirs lui faisait oublier, à Paris, les devoirs les plus sacrés de la piété filiale. Ne voulant point affliger Julia, sa fille bien-aimée, il put, jusqu’à la nuit, refouler dans son cœur les douloureuses nouvelles qu’il avait reçues; mais, au moment de regagner son chalet, il ne fut plus maître du chagrin qui l’oppressait; il s’arrêta, et dit à sa fille: «Julia, je mourrai sans embrasser Henri; il ne quittera Paris que dans dix jours!

—Il lui est impossible, sans doute, de partir plus tôt...

—Impossible! qui peut donc empêcher un fils d’accourir vers son père malade! Non; Henri ne m’aime plus! que lui font mes souffrances, mes derniers instants? Je te le répète, Julia, je mourrai sans le voir...»

En prononçant ces mots, M. Dargy laissait couler d’abondantes larmes. Julia pleurait aussi; mais, comprimant avec violence la peine qu’elle éprouvait, elle essaya de consoler son père, et de faire revivre, en son cœur, l’espérance qui s’éteignait: «Vous ne mourrez point, lui dit-elle; et, sous peu de jours, vous reverrez Henri; il se joindra à moi pour vous guider dans les sentiers fleuris, sur les montagnes, dans les vallons. Les soins les plus tendres ne vous manqueront pas, et, avant l’automne, vous rentrerez dans notre beau pays de France. Soyez donc moins soucieux, mon bon père, oubliez vos chagrins.»

M. Dargy se laissa bercer, cette fois encore, par les douces paroles de sa fille, et, moins triste, il regagna sa modeste demeure. Avant de se coucher, Julia se hâta d’écrire à son frère une lettre très-pressante, et l’envoya, le soir même, à la ville la plus voisine. Dès sa réception, Henri se mit en route pour la Suisse.

M. Dargy, qui l’attendait sur son lit de mort, le reçut avec la joie la plus vive. Près de rendre le dernier soupir, il le bénit, et dit à Julia: «Ma fille, Henri a perdu la meilleure des mères, demain je ne serai plus; seule, tu lui resteras: j’ai confiance en ton amour; promets-moi donc de veiller constamment sur lui, et je mourrai consolé.»

Julia n’eut pas de peine à faire une semblable promesse à son père, qui expira bientôt dans ses bras.

Cette vertueuse jeune fille, après avoir rendu les derniers devoirs à l’auteur de ses jours, revint habiter, sous la protection d’un tuteur respectable, une petite ville située à dix lieues de la capitale. Henri, qu’on avait eu le grand tort d’émanciper, rentra dans Paris, où il ne tarda pas à s’abandonner à tous les écarts d’une jeunesse fougueuse. Les conseils de sa sœur ne purent, un seul instant, l’arrêter sur le penchant de sa ruine; elle fut consommée au bout de trois ans.

Se voyant sans ressource, n’osant plus vivre dans la société de ceux qui avaient été les témoins de son luxe et de ses profusions, Henri résolut d’embrasser la carrière militaire. Julia, qui avait fait des efforts inutiles pour prévenir sa perte, le supplia d’accepter auprès d’elle une existence paisible jusqu’à ce qu’elle pût, devenue majeure, partager avec lui sa fortune; il repoussa cette offre généreuse, et s’enrôla.

A cette époque (c’était au commencement du règne de Napoléon), vingt peuples étaient sous les armes; les batailles, les triomphes, les défaites se succédaient de toutes parts avec rapidité, et les jeunes gens, ambitieux, nourrissaient, au milieu de cette grande agitation de toute l’Europe, l’espoir de se créer une position brillante. Henri était instruit, courageux; en peu de mois, il parvint au grade d’officier. Bientôt après il quitta la France pour entrer en Espagne. C’est là que s’évanouirent ses hautes espérances: blessé et fait prisonnier dans un combat sanglant, on le conduisit dans l’île à jamais célèbre de Cabréra, où, fort heureusement pour lui, il demeura peu de temps, car il fut du nombre des huit cents Français que les Anglais transportèrent à Portsmouth, en 1810. On l’envoya dans l’intérieur des terres avec tous les officiers; mais il tenta de s’échapper; alors on le ramena bientôt à Portsmouth; il y fut jeté dans le château de Portchester où gémissaient déjà des milliers de Français. Les chagrins, les mauvais traitements et les privations de toute nature ne tardèrent pas à l’abattre; bref, il eût succombé à ses souffrances sans un ange consolateur, que le ciel lui envoya dans son infortune.

Julia, qui n’avait cessé de le pleurer, avait appris enfin en quels lieux il était captif. Libre, maîtresse de sa fortune et ne consultant que l’impulsion de son cœur, elle partit pour la Hollande, d’où, avec l’aide d’une famille respectable, elle put se rendre en Angleterre. Des obstacles sans nombre l’attendaient dans ce pays; elle les surmonta tous, et arriva à Portsmouth au mois de juillet 1813.

Sans avoir pris un seul instant de repos, elle se dirigea vers le château de Portchester, et s’arrêta au delà du village de Portchester-Castle, en attendant l’heure du marché, qui s’ouvrait à neuf heures du matin[1]. Les marchands anglais affluaient déjà de tous côtés; une femme, âgée de près de soixante ans, portant deux petits paniers remplis de fruits, aperçut Julia; et, après l’avoir suivie quelque temps des yeux, elle s’approcha d’elle, et lui dit: «Parlez-vous anglais, ma belle demoiselle?

—Oui, madame, répondit Julia.

—Écoutez-moi donc, reprit la marchande. Vous êtes Française, votre costume anglais ne saurait m’abuser; vous êtes venue en ces lieux tout exprès pour voir un père ou un frère.»

Julia, émue et surprise, hésitait à répondre; la marchande ajouta: «Croyez-le bien, ma fille, je ne viens pas ici pour espionner. Ayez confiance en moi; j’aime les Français en dépit de toute l’Angleterre. La marchande Makely est pauvre; mais elle a bon cœur, et elle vous offre ses services. Voyons, ma chère demoiselle, regardez-moi bien, et contez-moi vos peines à voix basse.» Julia, ne doutant point de la sincérité de la vieille marchande, avoua franchement le but de son voyage et les espérances qu’elle avait conçues.

La bonne Makely lui dit alors, après l’avoir écoutée attentivement: «Vous n’avez point de retraite sûre, je vous offre ma pauvre maison, elle est à vous. Vous voulez délivrer votre frère; vous réussirez, grâce à l’or que vous possédez, et surtout grâce à moi, car, dussé-je devenir le jouet de la populace de Portsmouth, je vous aiderai à sauver un Français. Ah! ah! notre gouverneur traite trop mal ses prisonniers... M’est avis qu’il ne faut pas se montrer cruel envers des malheureux... et puis, j’ai une dette à payer, moi!...»

La marchande Makely essuya quelques larmes qui venaient de s’échapper de ses yeux, et reprit aussitôt: «Hélas! j’avais un fils qui servait dans la marine du roi, il y a bien longtemps de cela; il fut pris dans un combat naval par les Français, qui l’emmenèrent dans leur pays. Traité avec bonté par les vainqueurs, le pauvre garçon ne se plaignait de sa captivité que parce qu’elle le séparait de sa mère. En pensant à elle, il pleurait et se sentait mourir. Un sergent de France eut pitié de ses maux, lui donna tout l’argent qu’il possédait et me le renvoya. Ai-je pu oublier un tel bienfait, surtout depuis que mon pauvre enfant, mort il y a peu d’années, m’a dit avant d’expirer, les larmes aux yeux et la main sur le cœur: «Mère, si vous rencontrez jamais un Français dans la peine, vous le secourrez pour l’amour de moi; vous me le promettez, n’est-ce pas...» Ombre chérie! mon pauvre fils! réjouis-toi; car j’ai déjà tenu ma promesse; mais ma dette n’est pas encore payée; aussi, ma belle demoiselle, M. Henri sera bientôt libre; je vous apprendrai à tromper la vigilance de nos gardiens... Ecoutez... la cloche se fait entendre, le marché s’ouvre: prenez un de mes paniers, suivez-moi, et, sans parler, jouez un petit rôle de marchande, afin que de mauvaises gens ne fassent pas attention à vous.»

En un instant, les marchands anglais eurent étalé leurs boutiques ambulantes tout le long des palissades; les portes du château s’ouvrirent ensuite aux prisonniers, qui vinrent faire choix des objets dont ils avaient besoin. Bientôt Julia découvrit son frère; elle allait se précipiter vers lui, l’appeler; Makely l’arrêta: «Laissez-moi faire, lui dit-elle, et attendez-moi là.» Alors l’excellente femme se rapprocha de la palissade, et, par ses gestes multipliés et ses petites agaceries de marchande, elle réussit enfin à attirer Henri auprès d’elle. Elle lui vanta d’abord à haute voix la beauté de ses fruits; puis elle en vint à l’entretenir, à voix basse, de choses bien autrement intéressantes. Quand elle l’eut préparé au bonheur qui l’attendait, elle fit approcher Julia, dont la présence et les paroles affectueuses rendirent au prisonnier toutes ses espérances.

Avant de s’éloigner, mademoiselle Dargy promit de revenir chaque matin, et vous pensez bien qu’elle tint parole. A dater de ce jour, Henri n’eut plus à désirer que la liberté; car, grâce à l’argent de sa sœur, il ne manquait de rien, et cette douce liberté, qu’il appelait de tous ses vœux, ne pouvait tarder à lui être rendue. Au bout de deux mois, Julia avait gagné, à prix d’argent, un des gardiens du château. Un soir, à la sortie du théâtre de Portchester[2], Henri, à qui on avait procuré un costume anglais, se mêla aux étrangers qui assistaient à la représentation, et s’évada ainsi de la forteresse, sans exciter les soupçons des soldats.

Julia, qui l’attendait au village de Portchester-Castle, le conduisit dans la maison de Makely, où il demeura caché pendant plusieurs mois. Le moment de partir secrètement pour Londres était enfin arrivé, lorsqu’on apprit l’entrée des puissances étrangères à Paris. Cet événement extraordinaire ouvrait à tous les Français les prisons d’Angleterre; Henri put, dès lors, reparaître sans danger dans Portsmouth, et s’occuper avec sécurité des apprêts de son départ. Julia fit tout pour décider la bonne Makely à la suivre en France; n’ayant pu y parvenir, elle laissa à cette excellente femme une somme d’argent assez considérable qui la mit à l’abri du besoin pour le reste de ses jours: ensuite elle s’embarqua avec Henri sur un vaisseau anglais. Elle revit sa patrie dans les derniers jours du mois de mai 1814.

Revenue aux lieux qui l’avaient vue naître, Julia espéra vivre désormais tranquille en continuant de veiller sur son frère, qu’elle avait déjà sauvé de tant de malheurs; elle lui fit don de la moitié de sa fortune. Cette fois, Henri promit d’user noblement des biens qu’il tenait de la générosité de sa sœur; pendant près d’une année, en effet, sa conduite fut irréprochable. Julia, qui s’était fixée à Paris pour le voir plus souvent, crut à la sincérité de ses promesses; on la trompait. Henri se fatigua des douceurs d’une vie paisible; les désirs de sa première jeunesse se réveillèrent tout à coup; il se rapprocha des anciens compagnons de ses plaisirs; il fut perdu.

Ruiné pour la seconde fois, le malheureux eut encore recours à sa sœur, qui ne sut rien lui refuser; il abusa de ses nouveaux bienfaits, et elle ne se plaignit pas, et lorsqu’elle fut réduite enfin à la nécessité de travailler pour vivre, Julia, la pauvre Julia ne songea même encore qu’aux besoins de son frère, dont elle espérait toujours toucher le cœur par sa patience et son dévouement.

Hélas! bientôt elle ne le revit plus, ce frère ingrat! en vain le chercha-t-elle de tous côtés! Alors sa douleur fut extrême; ses larmes ne cessèrent de couler nuit et jour. Un soir d’hiver, elle entendit frapper rudement à sa porte; elle ouvrit toute tremblante, et un vieillard pâle, agité, s’offrit à ses regards, et lui dit: «M. Henri, votre frère, qui souffre tant depuis qu’il habite le misérable toit où je suis né, m’a remis, il y a au plus une heure, une lettre pour vous: «Père Julien, m’a-t-il dit d’une voix affaiblie, je sens que ma vie touche à sa fin; dans quelques jours, demain peut-être, je ne serai plus. Avant de quitter ce monde, j’ai voulu faire mes adieux à ma tendre sœur; ma main défaillante vient donc de tracer cette lettre; vous la lui porterez quand j’aurai rendu le dernier soupir, et lui direz que son frère est mort accablé de regrets et de repentir.» Après avoir prononcé ces mots, M. Henri m’a serré la main, puis il est retombé tristement sur son grabat. Le pauvre jeune homme! il serait cependant bien à plaindre de mourir ainsi loin de sa sœur, qu’il n’ose appeler près de lui parce qu’il l’a trop offensée! Non, cela est impossible... Aussi n’ai-je pas voulu attendre; voici la lettre; mademoiselle, lisez-la, et venez, je vous en prie, consoler votre frère...»

Julia prit la lettre, la lut en versant d’abondantes larmes; elle dit ensuite au père Julien: «Merci, bon vieillard, merci de votre amitié pour Henri... hâtons-nous de sauver ce frère tant aimé; il en est temps encore...» Et, entraînant le vieillard sur ses pas, elle s’élança vers le faubourg Saint-Antoine. Il était plus de dix heures du soir, lorsqu’elle pénétra dans l’allée obscure d’une petite maison, située tout près de la barrière du Trône. Épuisée de fatigue et brisée de tant d’émotions, elle gravissait péniblement les marches difficiles d’un escalier étroit et sombre, quand une femme très-âgée, sortie soudain de sa chambre, s’écria d’une voix désespérée: «Vous arrivez sans doute trop tard, ma pauvre enfant.

—Hélas! serait-il mort? interrompt le père Julien consterné.

—Non, non, reprend Julia, suivez-moi...»

Et la courageuse jeune fille s’élance vers la chambre qu’on lui a indiquée; elle ouvre la porte et voit étendu sur un misérable grabat, son frère qu’elle cherche depuis si longtemps: «Henri!» s’écria-t-elle en se précipitant vers le mourant...

A la voix de sa sœur, Henri soulève sa tête, et, tout tremblant, il répète: «Julia, Julia! que viens-tu faire ici...? Qui t’a envoyée vers moi...?

—C’est le ciel, ô mon frère! le ciel qui veut que tu vives pour mon bonheur.» En prononçant ces mots, Julia inonde de ses larmes le mourant, dans le sein duquel elle rappelle enfin la vie par ses consolantes paroles, par ses douces caresses.

Lin mois après cette entrevue touchante, Henri avait recouvré la santé. Dès lors commença pour lui une existence toute nouvelle; ses talents, son zèle, son activité, ramenèrent peu à peu l’aisance autour de lui, et chaque soir il put s’entretenir, à côté de sa sœur, de l’avenir le plus riant. Il habite aujourd’hui une campagne agréable, où ses modestes désirs sont toujours satisfaits; le père Julien, qui ne le quitte jamais, l’égaie par ses bons mots, et Julia, l’heureuse Julia continue de l’entourer de sa tendresse et de ses soins, qui font, pour lui, de cette terre un véritable paradis.

Mes jeunes amis, que les infortunes de Henri vous soient une leçon utile! Souvenez-vous que toute faute appelle un châtiment, et que l’inconduite ne procure que chagrins et remords. Heureux celui qui revient à la vertu après avoir commis de grandes fautes; mais plus heureux encore celui qui a toujours laissé couler ses jours au sein de la paix et de la sagesse!... Et vous, mes jeunes lectrices, n’oubliez pas les belles actions de la sœur de Henri. Si Dieu devait mettre un jour votre dévouement à semblable épreuve, vous ne reculeriez pas, n’est-il pas vrai, devant tous les sacrifices qui vous seraient imposés: vous seriez douces, patientes, résignées, et, comme Julia, vous mériteriez le nom d’anges consolateurs.

[1] A midi, la cloche annonçait le départ des marchands anglais, auxquels succédaient les Français chargés de vendre les produits de l’industrie des prisonniers. On trouvait dans ce second marché des chapeaux, des gants, des tabatières, et surtout de la dentelle, à la fabrication de laquelle trois mille hommes étaient occupés.

[2] Les prisonniers avaient fondé un théâtre qui eut, dans le pays, un succès extraordinaire.

«Allons, femme, pourquoi tout ce chagrin? il faut bien accomplir une promesse d’où dépend notre bonheur! Donne-moi donc ce petit mioche! que je le dévore, comme les autres!... Je n’ai que trop tardé pour mon honneur... Trois jours!... De quoi ne serait pas capable mon frère aîné Titan, s’il revoyait encore aujourd’hui cet enfant? hier, ne le regardait-il pas déjà de travers?»

Celui qui parlait ainsi était Saturne, roi du ciel, de la terre, des enfers et des mers, vieillard à cheveux blancs, tenant une faux dans sa main droite, et, de sa gauche, un serpent qui se mordait la queue. Il s’adressait à sa femme Cybèle, bonne grosse maman, assise dans un char traîné par deux lions et poussé par la troupe légère des vents, jeunes et jolis garçons, quoique un peu joufflus.

«Hélas! soupira Cybèle, quelle cruauté! Ne pourriez-vous tromper votre frère, et, par quelque ruse, conserver au moins la vie à ce pauvre enfant?

—Y songes tu? Titan y voit trop clair! et, que deviendrait ma couronne, s’il se doutait seulement que je pusse le tromper! Tu sais bien qu’il ne me l’a cédée qu’à la condition que je dévorerais tous mes enfants mâles. Jusqu’ici j’ai loyalement tenu ma parole; j’ai croqué mes deux premiers garçons, Neptune et Pluton; il faut que ce petit Jupiter y passe à son tour: sinon, plus de trône pour moi, plus de royaume...

—Ah! rendez ce trône à votre frère, plutôt que de faire ce vilain métier d’ogre.» Puis, serrant avec force son enfant dans ses bras: «Non, mon enfant, tu ne mourras pas; ma tendresse saura déjouer de si cruels desseins!»

—Eh! pourquoi te plaindre, femme adorée? n’as-tu pas deux filles que tu aimes, qui te consolent de la perte de tes garçons? N’as-tu pas Vesta et Junon... laisse donc les choses suivre leur cours, et donne-moi vite cet enfant!»

Et, disant ces mots, il s’avançait pour saisir le petit Jupiter, qui poussait des cris horribles, lorsqu’un grand bruit se fit entendre. Cybèle, heureuse d’un contre-temps qui lui offrait l’occasion et le loisir d’exécuter certain projet qu’elle venait de concevoir, se retira dans son palais. A peine fut-elle partie, qu’après une violente secousse, les portes du ciel s’ouvrirent, et Titan entra.

C’était un géant, haut comme douze fois les tours de Notre-Dame. Il tenait à la main une épée nue, longue d’une demi-lieue; à sa ceinture pendait un petit pistolet, à peu près grand et gros comme la colonne de la place Vendôme. Il se plaça, d’un air menaçant, en face de Saturne, qui, se sentant coupable, tremblait alors de tous ses membres; puis, agitant sa terrible épée au-dessus de sa tête, il lui cria enfin d’une voix de tonnerre:

«Eh bien! frère, as-tu fait ton devoir?... As-tu dévoré ce fils qui t’est né, il y a trois jours?... Tu ne réponds pas... Je vois à ton silence que tu as violé tes serments... ne cherche pas à t’excuser... Ah! je sais d’avance que tu vas en rejeter la faute sur ta femme... tu n’en es que plus coupable... Retiens donc ceci: dans une demi-heure, si cet enfant, que je déteste, existe encore, ton sort est entre mes mains, et, alors, je serai impitoyable... non-seulement je reprends mes droits à la couronne; mais, pour t’apprendre à vivre, je te mets à mort, toi et toute ta famille.» Puis, sans ajouter un mot de plus, il descendit du ciel sur la terre en trois enjambées.

Une fois seul, Saturne, bien moins effrayé des menaces de son frère que honteux d’avoir paru manquer à sa parole par pure faiblesse pour sa femme, se hâta d’aller chez Cybèle; et, se précipitant sur elle, sans lui laisser le temps de se reconnaître, sans même lui adresser un mot, il lui arracha soudain d’entre les bras le pauvre entant qui, cette fois, ne poussa pas le plus petit cri et se laissa avaler le plus gentiment du monde. Cybèle, elle-même, comme persuadée que la résistance ne servirait de rien, laissa faire son mari avec tant d’impassibilité, que celui-ci, tout glorieux d’une pareille obéissance, l’embrassa tendrement pour sécher ses larmes, et lui demanda même pardon de la violence avec laquelle il lui avait enlevé l’enfant. Puis, la conscience aussi nette que s’il eût fait un repas ordinaire, il envoya à Titan un message pour le prévenir que tout était en ordre.

Il y a bien longtemps de cela; le Ciel, le plus ancien et le plus puissant des dieux, épousa la Terre, la plus ancienne et la plus puissante des déesses. Vivant toujours en parfaite harmonie, ils eurent six enfants; trois garçons: Titan, Saturne, l’Océan; trois filles: Cérès, Thétys et Cybèle. D’après une fort ancienne coutume abolie, du reste, depuis quelques milliers de siècles, Saturne, devenu grand, épousa sa sœur Cybèle, et l’Océan, sa sœur Thétys. Quant à Titan, il était si laid et si monstrueux, que Cérès ne voulut jamais se marier avec lui.

Après avoir longtemps et très-sagement gouverné le monde, le vieux Ciel voulut enfin se reposer. Il était décidé à résigner le souverain pouvoir entre les mains de son fils aîné Titan, lorsque la Terre, qui n’aimait pas cet enfant à cause de la violence de son caractère, supplia instamment son mari de céder le trône à son second fils Saturne, sous le prétexte qu’étant plus doux, plus humain, il serait plus capable de le remplacer dignement; mais, en réalité, parce qu’elle l’aimait beaucoup et qu’il était d’ailleurs marié à Cybèle, sa fille chérie. Le vieillard se laissa facilement persuader par sa femme; mais il ne fut pas aussi aisé de faire consentir Titan à se dessaisir de son droit d’aînesse; il ne le céda qu’à la condition que Saturne n’élèverait aucun enfant mâle, afin qu’après lui la couronne retournât dans la famille des Titans; et, pour être bien assuré du strict accomplissement de cette condition, Saturne devait dévorer lui-même tous les garçons qui lui naîtraient. Voilà pourquoi Titan était sans cesse aux aguets. Aussi, dès que Cybèle donnait un garçon à Saturne, cet excellent frère ne manquait-il jamais de monter bien vite au ciel pour être bien sûr qu’on ne lui manquait pas de parole; et toujours Saturne accomplissait religieusement sa promesse. Il avait déjà dévoré, comme nous l’avons dit, ses deux premiers garçons, Neptune et Pluton; et s’il avait tant tardé à en faire autant de Jupiter, c’est qu’aussi jamais Cybèle ne s’était montrée si suppliante; nous avons vu que la visite de Titan avait tout régularisé.

A peine celui-ci, pleinement rassuré par la nouvelle que lui avait fait parvenir Saturne, se fut-il en allé bien loin pour surveiller ses ouvriers qui élevaient, en ce moment, presque jusqu’au ciel, les murs de son palais, que Cybèle, enveloppée dans un grand manteau, et d’un air mystérieux, d’un pas furtif, descendit sur la terre, dans l’île de Crète; et là, rencontrant sur le mont Ida des bergers qui dansaient en chantant et battant des mains, elle leur imposa silence, les réunit autour d’elle, et leur dit à voix basse et les larmes aux yeux:

«Heureux mortels, vous chez qui l’ambition n’a pas étouffé le cri sacré de la nature, ayez pitié d’une mère éplorée, condamnée à voir périr tous les garçons que le Destin lui envoie. Reine du monde entier, je ne puis conserver la vie aux enfants mâles que j’ai portés dans mon sein; une loi inexorable leur inflige la mort la plus cruelle, dès qu’ils ont vu le jour. Déjà j’ai été mère de trois garçons: deux, hélas! je frémis de le dire, ont été dévorés par leur père, le grand roi Saturne; et le troisième qui devait subir le même sort, que son père et surtout son oncle Titan croient mort à jamais, le voilà, bergers Crétois, le voilà, c’est Jupiter... c’est mon fils... il a trois jours... je vous le confie... élevez-le parmi vous... mais, cachez-le bien... que jamais son existence ne soit seulement soupçonnée du reste de sa famille!» Et, en disant ces mots, elle présentait, aux bergers attendris, un joli petit enfant qu’elle venait de tirer de dessous son manteau. C’était bien Jupiter, frais comme une rose, riant à se fendre la bouche jusqu’aux oreilles.

Cybèle, au moment où elle s’était réfugiée dans son palais, l’avait soigneusement caché pour le soustraire à tous les regards; et, ne doutant pas qu’après son entrevue avec Titan, son vorace mari ne vînt le croquer encore pour contenter son frère, elle avait mis sur ses genoux, à sa place, une grosse pierre bien emmaillotée, qu’elle berçait amoureusement, quand Saturne vint la lui arracher avec tant de violence. Grâce à la précipitation aveugle de son mari, la ruse avait parfaitement réussi; et le gosier du dieu du ciel, élargi déjà par le passage qu’avaient dû s’y frayer Neptune et Pluton, avait très-aisément englouti la pierre. Nous apprendrons plus tard si elle fut bien digérée.

Émus jusqu’aux larmes, les bergers promirent donc à Cybèle d’élever son fils avec le plus grand soin, et surtout dans le plus rigoureux silence. Mais, comme l’enfant, en criant et pleurant (tâche dont il s’acquittait fort bien,) quoique fils d’un dieu courait risque de se faire entendre, soit de Saturne, soit de Titan, ils convinrent avec la mère que, chaque fois que le petit dieu ferait le méchant, ils étoufferaient ses cris en se livrant à la danse bruyante et singulière au milieu de laquelle ils avaient été surpris.

Ce témoignage d’intérêt toucha vivement le cœur de la bonne déesse; elle adressa aux Crétois, gardiens de son fils, les remerciements les plus affectueux, et, pour ne pas éveiller les soupçons de Saturne par une trop longue absence, elle remonta dans le ciel à la hâte.

La manière dont Jupiter fut élevé, ne fit que justifier toute la confiance qu’avait témoignée Cybèle aux bergers de l’île de Crète; ils tinrent si fidèlement les promesses qu’ils avaient faites à la grande déesse! Jamais on ne vit plus de soins empressés, plus de sollicitude autour d’un berceau. Deux jeunes filles, Adrastée et Ida, les plus jolies qu’on eût put trouver, d’ailleurs si douces et si bonnes qu’on les surnomma les Mélisses (du mot met, qui signifie miel), se tenaient constamment près de lui, prévenant ses moindres besoins, ses moindres désirs; l’amusant, le berçant et le couvrant de mille baisers s’il lui arrivait de faire la plus petite moue, tant elles craignaient de l’entendre pleurer! Dans un antre profond, appelé Dicté, elles lui avaient dressé un berceau de feuillages, qu’elles tapissaient à toute heure de fleurs nouvellement écloses; et c’est lorsqu’il était mollement étendu sur cette couche parfumée, qu’elles lui amenaient sa nourrice, la chèvre Amalthée, dont le lait vivifiant le rendit, en peu de temps, si fort et si vigoureux.

Malheureusement, ces prévenances outrées à l’excès, tout en développant d’une manière surprenante les qualités physiques du petit dieu, gâtèrent horriblement son moral. Habitué à voir tout céder à ses caprices, il devint opiniâtre, emporté et colère; rien ne devait lui résister; et, comme s’il eût compris que son silence devait être obtenu à tout prix, il le faisait payer cher. A tout moment, pour les motifs les plus futiles, c’étaient des cris, des pleurs qu’on s’empressait d’apaiser ou au moins d’étouffer. Les bergers, qui avaient sans cesse présente à la mémoire la recommandation de Cybèle, faisaient tous leurs efforts pour empêcher le petit Jupiter de se faire entendre de son père ou de son oncle; mais ce n’était pas pour eux chose facile. Déjà, épuisés de fatigue, tant il leur fallait danser de fois dans un jour, et dans l’impossibilité d’ailleurs de couvrir, par leurs chants et leurs battements de mains, la voix de plus en plus criarde de Jupiter, ils avaient inventé une autre espèce de danse, dans laquelle ils frappaient à coups redoublés sur des boucliers d’airain. Néanmoins (tant est puissante la voix d’un dieu, quelque petit qu’il soit), il arriva plus d’une fois que Cybèle tressaillit sur son char aux cris de son fils, et, même au risque d’éveiller les soupçons de Saturne, qu’elle le quittât brusquement pour venir en Crète apaiser elle-même le chagrin du méchant petit Jupiter. Aussi, malgré ses excessives précautions, cette bonne mère vivait-elle dans une inquiétude perpétuelle.

Un soir d’été, après une journée des plus mauvaises, pendant laquelle Cybèle impatientée avait fait plus de vingt fois rouler son char dans le ciel pour étourdir Saturne, Adrastée et Ida faisaient prendre le frais au petit Jupiter, afin de calmer ses nerfs irrités; il pouvait avoir alors de quatre à cinq ans. La promenade produisait en lui un effet merveilleux; la douceur de l’atmosphère, le calme de la nature, semblaient pénétrer dans son âme; il riait, causait, jouait paisiblement; enfin, chose étonnante! il était gentil depuis un grand quart d’heure. Déjà les Mélisses présageaient une nuit tranquille; de leur côté, les bergers, auxquels leurs fonctions fatigantes avaient fait donner le nom de Corybantes, avaient aussi détaché leurs lourds boucliers pour aller se livrer au sommeil dont ils étaient si souvent privés, lorsque tout à coup la Lune, que des nuages avaient cachée jusqu’alors, brilla de son plus vif éclat, et vint se refléter aux pieds du petit dieu, dans un ruisseau au bord duquel il jouait.

O Lune! tu fus, en cette nuit fatale, la cause et le témoin de bien des malheurs!

Soit que le fils de Saturne eût senti bouillonner en lui le sang des dieux, soit qu’il eût désiré seulement avoir un jouet nouveau et brillant, il se baissa pour ramasser la lune qu’il voyait dans l’eau. «Ça, ça, s’écriait-il en se démenant et gesticulant: la lune!... je veux la lune!... prenez la lune!... donnez-moi la lune!...» Et il tirait Adrastée et Ida, par leurs robes, pour les faire aller plus vite. Celles-ci, voyant avec effroi qu’une crise se préparait, crise d’autant plus violente qu’il leur était cette fois impossible de satisfaire aux désirs du petit obstiné, firent semblant de chercher à la prendre, tout en lui donnant des bonbons et des gâteaux pour détourner le cours de ses idées; mais quand Jupiter, après avoir tout mangé, s’aperçut que la lune leur échappait aussi bien qu’à lui, il entra dans une colère terrible, se mit à pousser des cris perçants, à trépigner des pieds, à grincer des dents, à battre ses Mélisses, sa bonne chèvre, et jusqu’aux corybantes qui commençaient déjà leur affreux tintamarre avec les boucliers; et, à chaque coup, à chaque cri, il demandait la lune. En vain ses bonnes gouvernantes cherchaient-elles, par tous les moyens possibles, à lui faire comprendre qu’il était impossible de lui donner la lune; et, pour compenser cette petite privation, lui promettaient-elles les jouets les plus beaux; rien ne pouvait apaiser sa colère; il ne répondait toujours que par ces cris: «Je veux la lune, je la veux, donnez-la-moi;» et il ne cessait de crier toujours de plus en plus fort. Les corybantes suaient sang et eau; il fallait les voir se démener, frapper à coups redoublés leurs singuliers instruments, chanter, crier à réveiller les morts... mais tout fut inutile. Il arriva un moment où Jupiter monta sa voix sur un diapason si aigu que toute la vallée en retentit, et que l’écho la répéta au loin sur les montagnes. Par malheur Titan n’était pas fort éloigné.

Surpris d’entendre des cris si puissants, quoique poussés par un enfant, il fait quelques pas vers le lieu d’où ils partent, prête une oreille plus attentive, et entend le concert que font les corybantes pour les couvrir. Dès lors, il soupçonne quelque ruse. D’une enjambée, il traverse la mer qui le sépare de l’île de Crète, et paraît tout à coup au milieu de la scène que nous avons décrite.

«Quel est cet enfant qui trouble ainsi mon sommeil? crie-t-il d’une voix de canon, en lançant des regards terribles sur cette foule naguère si animée, maintenant silencieuse et tremblante... Quel est son père? Ah! vous ne répondez pas... Eh bien! je le saurai, ou il mourra!»

Et, prenant l’enfant par le milieu du corps, il se disposait déjà à l’écraser, comme une mouche, entre ses doigts, lorsque les Mélisses effrayées s’écrièrent: «C’est Jupiter, c’est le fils de Saturne.» «Jupiter! je m’en doutais, murmura Titan; mais... je vais me venger!»

Prompt comme l’éclair, il emporte avec lui Jupiter, grimpe au ciel plutôt qu’il n’y monte, fait voler les portes en éclat, se fraie partout un passage, en foulant sous ses pieds les sentinelles endormies, et pénètre jusqu’auprès de Saturne, que Morphée, c’est-à-dire le sommeil, tenait mollement dans ses bras. Cybèle avait tout vu du haut du ciel, et elle arrivait tout effarée près de son mari, au moment même où Titan, le secouant rudement par le bras, lui criait, en lui présentant le petit Jupiter, qui tremblait comme la feuille:

«Frère, c’est moi... c’est Titan... réveille-toi... Je viens punir ta trahison et ton mensonge... Ah! tu t’es joué de moi!... tu n’as pas craint ma colère!... subis-en donc aujourd’hui les effets terribles...»

Et Saturne, suppliant, voyait déjà la longue épée de son frère près de le percer, lorsque la généreuse Cybèle, lui faisant un rempart de son corps, s’écria:

«Arrêtez, ô mon frère! je suis seule coupable: c’est à moi seule qu’il faut ôter la vie. Saturne n’a été ni traître, ni menteur; il a cru dévorer son fils; et c’est moi, égarée par mon amour maternel, qui l’ai trompé, en lui donnant une pierre à manger. Epargnez ses jours, et arrachez les miens!» Cela dit, comme épuisée par tant d’efforts, elle alla tomber aux pieds de Titan, qu’elle baigna de ses larmes.

—S’il est vrai, frère, reprit Titan un peu calmé, que tu n’aies pas cherché à me tromper, écoute l’arrêt plus doux, mais irrévocable, que prononce ma justice. Ta bonne foi et le désespoir de ma sœur te sauvent de la mort; mais c’est tout ce que je puis faire pour toi. Je reprends la couronne, dont l’existence de Jupiter te dépossède, d’après nos conditions; et, pour ne plus entendre parler de vous, aussi bien que pour ma sûreté personnelle, je t’emprisonne pour toujours, toi, ta femme, ton fils et tes deux filles dans le noir Tartare.»

Et comme il avait dit, il fit.

Depuis plus de vingt ans déjà, Saturne expiait aux enfers, dans la douleur et les privations, la supercherie de sa femme Cybèle, et Jupiter avait eu le temps de grandir. C’était à vingt-cinq ans un jeune Dieu plein de grâce, de résolution et de courage. Surpris de se trouver dans une position qui ne répondait guère à ses premiers souvenirs d’enfance, il avait souvent questionné sa mère, et il avait appris d’elle, en détail, la terrible histoire de sa famille; ainsi, la cruauté de Titan les avait tous plongés dans un noir cachot, sans leur laisser même l’espoir d’en sortir un jour. Ces récits, plus tard confirmés par son père, par ses sœurs, avaient fait sur lui une impression telle, qu’il n’entendait jamais prononcer le nom de son oncle sans frémir d’indignation; il brûlait du désir de se venger, de venger son père, et de le replacer sur le trône dont il avait été si indignement chassé. Mais quel moyen d’accomplir un si beau dévouement? Seul, sans appui, sans conseils même, car le vieux Saturne subissait son sort avec trop de résignation pour chercher à l’améliorer, Jupiter ne pouvait que concentrer sa rage en lui-même, et attendre des temps meilleurs; ils ne tardèrent pas à arriver.

Parmi les personnes charitables qui venaient, de temps à autre, visiter les illustres bannis dans leur prison, se trouvait une grande dame appelée Métis ou la Prudence. Jupiter, par ses gentillesses lorsqu’il était petit, et plus tard, par son caractère franc et généreux, avait su se faire aimer d’elle; il en recevait toujours des consolations, et souvent aussi des promesses pour un avenir plus heureux.

Un jour, en effet, après une longue conversation dans laquelle il parut à Métis plus noble, plus beau que jamais, elle lui dit d’un ton prophétique: «Jeune dieu, la générosité de vos sentiments m’est un sûr garant que les temps sont venus pour vous d’accomplir les grandes choses auxquelles vous êtes destiné. Prenez-moi ce paquet d’herbes, faites-les bouillir pendant cinq ou six mois, puis donnez-les à boire à votre père. Je n’ai que cela à vous dire; l’événement vous suggérera, en temps et lieu, ce que vous aurez à faire. Adieu, n’oubliez jamais Métis.» Puis, après lui avoir donné un petit paquet bien ficelé, elle lui souffla sur le front, et disparut pour toujours.

Six mois après cette scène singulière, Jupiter présentait à Saturne une coupe remplie, jusqu’aux bords, d’une liqueur jaunâtre. «Buvez, mon père, lui dit-il; la tristesse affaiblit; vous avez besoin de réparer les forces que le chagrin vous ôte.» Mais à peine le vieillard eut-il approché ses lèvres de la coupe, qu’il les retira avec dégoût. «Eh quoi! mon fils! quel est ce poison?—Buvez, père, buvez sans crainte; c’est la bonne Métis qui vous l’envoie, elle ne vous veut pas de mal; d’ailleurs il y a un charme puissant renfermé dans ce breuvage.» Persuadé, ou feignant de l’être, Saturne avala d’un seul trait, non sans faire d’horribles grimaces, la boisson fatale.

Tout à coup, ô prodige! la coupe lui échappe des mains; un tremblement aussi violent que subit s’empare de tous ses membres; d’affreuses coliques d’estomac lui arrachent des cris douloureux; sa bouche s’ouvre, s’agrandit, s’ouvre encore, et, après mille efforts convulsifs, inouïs, il vomit... quoi? la pierre encore tout emmaillotée, ensuite le petit Pluton, puis le petit Neptune. Après quoi sa bouche se referme, les coliques cessent, le tremblement se dissipe, et Saturne se frotte les yeux, comme s’il sortait d’un rêve.

Mais, ô surprise plus grande encore! pendant que Cybèle, Junon et Vesta prodiguent à Saturne des soins dont il n’a que faire, Neptune et Pluton qui, dans la débâcle générale, étaient tombés sur le dos, se roulent, se traînent, détirent leurs membres longtemps engourdis et se relèvent aussi grands, aussi beaux, aussi forts que Jupiter lui-même. «Mes fils, mes chers fils! s’écrie le vieillard, tremblant encore, mais d’émotion, et les serrant tous deux contre son sein; quoi! c’est vous! vous vivez! votre père, que l’ambition avait rendu si cruel à votre égard, peut encore vous embrasser! Quel bonheur est le mien!» Et c’étaient des caresses, des larmes à n’en plus finir. La bonne mère Cybèle couvrait ses deux fils de baisers; Junon et Vesta, les confondant l’un pour l’autre, se les arrachaient. Tout le monde se livrait à la joie la plus vive.

Jupiter seul, qui venait de comprendre, à la vue de ses deux frères, la portée des paroles de Métis, avait conservé son sang-froid. C’est qu’inspiré par la Prudence, il mûrissait un projet important.

En effet, après les premiers moments d’effusion, quand les transports d’allégresse furent un peu calmés; quand Cybèle, assise entre Neptune et Pluton, qu’elle ne pouvait se lasser de regarder, eut fini de bercer, en riant, la pierre au maillot, pour montrer à Saturne comment elle l’avait trompé autrefois; quand Saturne eut enfin déclaré que cette pierre, qu’il nomma Abdir, recevrait les honneurs divins: «Mes frères, dit Jupiter d’une voix solennelle, quoique vous soyez nés avant moi, je suis cependant votre aîné, car votre naissance ne doit en réalité dater que d’aujourd’hui. Ecoutez donc ce que j’ai à vous dire. Notre père Saturne, qui gémit ici dans la captivité depuis vingt ans, était le maître du ciel, de la terre, des enfers et des mers; il avait reçu la couronne de son père, le Ciel; mais son frère Titan, notre oncle, la lui a ravie, parce que moi, Jupiter, je n’ai pas éprouvé le sort cruel que, dans sa faiblesse, mon père vous a fait subir; parce que, je n’ai pas comme vous, été dévoré. Que pensez-vous d’un oncle qui a osé contraindre son frère à commettre de si grands crimes, et qui l’a indignement puni, pour n’avoir pas violé, une troisième fois, les lois de la nature? Ne mérite-t-il pas tout notre courroux? Allons donc venger l’affront fait à notre père, fait à nous-mêmes; que l’odieux Titan, qui tient le monde enchaîné sous sa redoutable tyrannie, reçoive enfin le châtiment dû à ses forfaits.»

Ces paroles enflamment le courage de Neptune et de Pluton; ils se lèvent, l’œil en feu, courent à Jupiter, lui pressent la main, et jurent solennellement tous trois de laver l’insulte faite à leur père, dans le sang du farouche Titan. Puis, sans écouter les tendres adieux de leurs parents, ils brisent les portes de la prison, terrassent les gardiens, montent au ciel, y surprennent leur oncle sans défiance et sans armes, l’enchaînent, le garrottent, le précipitent à son tour dans le Tartare, sous la garde des Hécatonchires, géants qui avaient cent mains; ils poursuivent partout ses partisans, au ciel, sur la terre, aux enfers, et jusque dans les eaux. Ce fut pour eux une rude, mais glorieuse journée.

Après la victoire, Jupiter appelle près de lui Neptune et Pluton: «Frères, leur dit-il, aujourd’hui nous avons conquis le monde entier; nous sommes les plus puissants des dieux. Mais qu’allons-nous faire de notre conquête? la rendrons-nous à notre père, qui s’en est déjà laissé déposséder? Il est vieux, nous sommes jeunes; il est faible, nous sommes forts; à lui le repos, à nous les embarras et le soutien d’un trône non affermi encore, car les Titans ne sont que vaincus; bien que privés de leur chef, ils peuvent relever la tête. Qui les détruira, si ce n’est nous? Restons donc les maîtres du monde, nous l’avons bien gagné; et, pour que notre père ne puisse nous nuire, exilons-le sur la terre... qu’en pensent mes frères?

—Jupiter a deviné nos intentions.» Telle fut la réponse de Neptune et de Pluton.

Quand Saturne entendit son arrêt, il n’en manifesta ni joie ni douleur. Il se retira en Italie, dans une province où régnait Janus, depuis appelée Latium (du mot latin latere, qui veut dire cacher). Ce roi, touché de ses malheurs, lui fit l’accueil le plus amical et partagea même son trône avec lui. Ils régnèrent tous deux avec justice et bonté. Saturne enseigna aux peuples l’agriculture; il inventa la monnaie pour faciliter le commerce, et rendit ses sujets si heureux, qu’on appela âge d’or le temps qu’il passa en Italie. Janus lui-même ressentit les effets de sa bonté. Pour le récompenser du bon accueil qu’il en avait reçu, le père de Jupiter le doua d’une rare prudence, et lui accorda deux visages pour voir en même temps le passé et l’avenir. Il lui donna, en outre, une clef pour ouvrir l’année; en effet, le mois de janvier (en latin januarius) lui est consacré; enfin, il le fit mettre au nombre des petits dieux. Inspiré par la prudence, Janus inventa les couronnes et les barques.

En mémoire du séjour de Saturne dans le Latium, les Romains célébraient, tous les ans, au mois de décembre, des fêtes en son honneur, appelées saturnales. Pendant leur durée, tous les travaux étaient suspendus, les écoles fermées; les maîtres servaient leurs esclaves, et l’on s’envoyait des présents. C’est là l’origine de notre jour de l’an.

Si donc, au commencement de cette histoire, grand papa Saturne nous a fait peur en dévorant ses enfants, nous devons bien l’aimer d’avoir été, dans sa vieillesse, la cause d’une si belle coutume que celle de donner et de recevoir des étrennes et des bonbons au premier jour de l’an.

Ainsi finit l’histoire du grand papa Saturne.

Quant à ses trois fils, ils se partagèrent ainsi le monde: Jupiter, qui s’était montré le plus courageux, fut aussi le plus puissant; il eut le ciel et la terre; Pluton obtint les enfers, et Neptune, les mers.

Cybèle, incapable de nuire à son fils, remonta au ciel, et n’eut d’autre fonction que celle de veiller à la nourriture du genre humain. Junon épousa son frère Jupiter, et Vesta, qui ne se maria pas, devint la déesse du feu et de la virginité.

Paul Romieux, un de ces jeunes garçons sans peur et sans souci, qui marchent fièrement la casquette sur l’oreille, les deux mains dans les poches, en sifflant toujours l’air le plus nouveau; battant de droite et de gauche le pavé de la grande ville, et s’y donnant leurs aises, comme de grands seigneurs sur leurs domaines; insoucieux et folâtres jusqu’à l’insolence, mais ordinairement d’un naturel bon et compatissant.—Paul, enfin, le type peut-être de ces gamins de Paris, dont le nom a fait le tour du monde, passait un soir sa revue sur le boulevard du Temple, au milieu des marchandes d’oranges, de pralines, de sucre d’orge, de bâtons de guimauve, de glaces à la framboise, au citron, à deux liards le verre.

Paul était gourmand, en sa qualité de gamin de Paris, et les glaces surtout, les bienheureuses glaces, tentaient sa convoitise et peut-être aussi sa vanité; car il est si doux, au cœur du gamin, de singer le grand seigneur qui se fait servir des glaces à ses soirées, ou l’élégant dandy qui les consomme avec délices sur ses brillants boulevards! Mais le pauvre garçon avait fait bourse nette la veille, et vainement il avait fouillé, plusieurs fois, jusqu’au fond de ses poches.

Il allait donc, à jeun de glaces, retourner au logis, lorsqu’il se sentit tirer par le pan de sa veste. Il se détourne, et se trouve en face d’une belle dame en voile noir qui venait de descendre de fiacre. Sa première pensée fut que cette belle dame avait deviné son envie de glaces à la framboise, et déjà le joyeux Paul ouvrait la main pour recevoir, et la bouche pour remercier; car le gamin de Paris accepte avec reconnaissance tout ce qu’on veut bien lui offrir: ce n’est pas une aumône qu’on lui fait, non, sa fierté la rejetterait avec dédain; c’est un prêt qu’il rendra, soyez-en sûr, à la première occasion et au premier camarade venu.

Paul Romieux ne se trompait qu’à demi: la dame voilée ne lui présentait pas une sale pièce d’un sou, ou de deux sous même; mais elle faisait briller à ses yeux éblouis une blanche pièce de cinq francs.

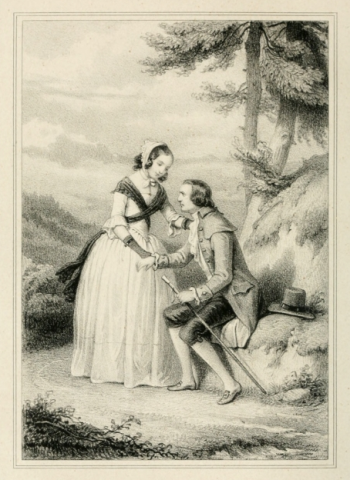

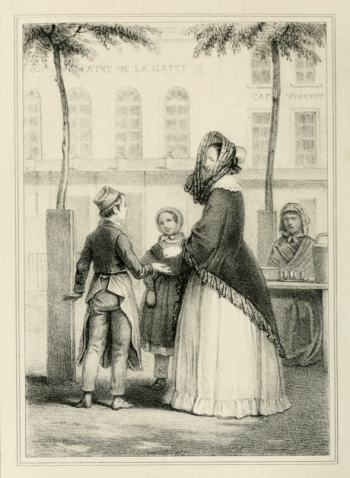

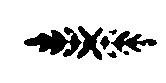

l’Orpheline.

| Louis Lassalle del et lith. | Lith. de Cattier |

| «Mon ami lui dit-elle, pourrais-tu me rendre le service de garder cette petite fille quelques instants?» | |

Paris LOUIS JANET, Editeur du DIMANCHE des Enfants

—«Mon ami, lui dit-elle, pourrais-tu me rendre le service de garder cette petite fille quelques instants? j’ai affaire près d’ici; il faut que je sois seule; je vous rejoindrai dans une demi-heure au plus tard.

Et en même temps elle glissait la pièce de cinq francs entre les doigts de Paul Romieux, en lui donnant la main d’une charmante enfant de huit à neuf ans, que les préoccupations gastronomiques de celui-ci ne lui avaient pas laissé d’abord apercevoir.

—De grand cœur, madame, répondit Paul en prenant l’enfant et la pièce blanche; vous pouvez être tranquille: Paul Romieux aura soin de la petite, et il veillera sur elle en vrai chevalier français.

Il n’avait pas achevé ces paroles, que la dame au voile noir avait disparu.

—Elle est donc bien pressée, ta mère? demanda Paul, qu’elle s’en va si vite.

—Ce n’est pas ma mère, répondit la jeune fille, presque en pleurant; vous avez bien vu que c’est une grande dame. Elle est venue me chercher chez maman nourrice, bien loin, bien loin, et nous avons passé deux nuits en voiture. Elle ne m’a pas parlé tout le long de la route; et, à peine arrivée à Paris, elle m’a fait manger vite, puis m’a fait monter dans une autre voiture qui nous a amenées par ici. En vous apercevant, elle a dit: «Voilà un petit jeune homme qui me paraît bien bon, et qui ne me semble pas trop occupé; je vais le prier, mademoiselle, de vous garder un instant, pendant que j’irai faire une commission là-bas.» Alors elle a crié au cocher d’arrêter, et nous sommes descendues.

—Cela me paraît un peu louche, se dit Paul Romieux; mais, à la garde de Dieu! il a mis cette petite fille entre mes mains, je ne l’abandonnerai jamais; j’en prendrai soin comme si c’était ma sœur; et, pour commencer: Petite fille, aimes-tu les glaces à la framboise, à la vanille, au citron?

—Je ne sais pas ce que c’est; mais j’aime bien les framboises.

—Ah! tu ne connais pas les glaces au citron et à la vanille! Ces pauvres provinciaux! il faut tout leur apprendre, quand ils viennent à Paris: à parler, à boire, à manger, et cætera.—A propos, comment te nommes-tu, que je puisse au moins t’appeler autrement que petite fille.

—Marie... Je n’ai pas d’autre nom; je suis une petite orpheline.

—Pauvre chère amie! Mais tu as un nom qui te portera bonheur; le nom de la bonne Vierge! Je t’aime encore mieux à présent, et je la prierai pour toi.

—On disait que les petits garçons de Paris n’avaient pas de religion, qu’ils ne faisaient pas leurs prières, qu’ils n’aimaient pas la sainte Vierge.

—Qui dit cela? répartit Paul avec un geste d’indignation. Nous! ne pas aimer la sainte Vierge, notre bonne mère à tous! n’avoir point de religion! ne pas faire nos prières! Ah! je voudrais bien savoir qui dit cela? Le gamin de Paris peut être espiègle, flâneur, querelleur, mais ce n’est pas un impie, va; et si quelquefois il oublie trop le chemin de l’église, le souvenir du bon Dieu reste toujours au fond de son cœur. Croirais-tu que je me sens toujours près de pleurer, chaque fois que je regarde Jésus-Christ mis en croix pour nos péchés?

—En ce cas, avez-vous lu l’histoire d’Isidore et de sa petite fille méchante, dans l’Instruction de la jeunesse? Comme c’est touchant, n’est-ce pas, quand il lui montre sur le crucifix toutes les souffrances du Sauveur!

—Tu sais donc lire, toi?

—Oh! je commençais un peu, quand cette grande dame est venue me chercher pour m’amener à Paris.

—Mais elle ne reparaît pas, cette grande dame! et la demi-heure doit être passée. Je crois que nous aurions le temps de consommer toutes les glaces du boulevard du Temple en l’attendant... C’est égal, cela ne nous empêchera pas d’en humer chacun deux. (Tirant sa pièce de cinq fr., et la considérant avec tendresse.) J’aurais pourtant bien voulu garder cette belle pièce blanche, mais il y a trop longtemps que j’ai soif d’une glace au citron; tant pis pour la pièce. (S’approchant de la marchande.) Une glace, deux glaces, trois glaces, quatre glaces; total, dix centimes ou deux sous; en voilà cent, rendez-moi quatre fr. quatre-vingt-dix centimes, si vous voulez.

—Si ce n’est que deux sous à payer, dit alors Marie à Paul, pendant qu’il buvait déjà son premier verre, il ne faut pas changer votre pièce. Tenez, j’ai quatre sous à moi, prenez-les. (Paul remet d’une main le verre vide à la marchande, et de l’autre reçoit un second verre plein.)

—A merveille, ma petite Marie; au moins nous pourrons redoubler sans attaquer la pièce de cinq fr. Mais pardon, excuse, mademoiselle, j’avais un terrible besoin de me rafraîchir la gorge. (Passant et repassant la langue sur ses lèvres.) Délicieuses et pas chères! (Présentant à Marie un verre à la framboise.) A votre tour présentement; avalez cette jolie couleur rose.

—Ah! que c’est froid! comme cela fait mal aux dents! (Déposant le verre, moitié plein, sur la table de la marchande.) Je n’en veux plus, M. Paul; je n’aime pas les glaces.

—Ce sera donc à moi de tout prendre; il suffit alors de quatre. Bonjour, la marchande; voici deux sous, au revoir.

—Mais elle ne revient pas, cette dame, interrompit Marie, les larmes aux yeux; et que vais-je devenir?

—Je suis sûr, moi, qu’elle t’a amenée à Paris pour t’égarer, pour se défaire de toi. En vain l’attendrions-nous encore; depuis bientôt deux heures elle n’est pas de retour, elle ne reviendra pas, la méchante femme! ah! c’est décidé, elle l’a fait exprès, elle t’a perdue!...

—Perdue!... s’écria soudain Marie en joignant les mains et regardant le ciel en pleurant. Mon Dieu, je suis perdue!... ayez pitié de moi! Que vais-je devenir? Bonne sainte Vierge, n’abandonnez pas Marie l’orpheline!

—Ni moi non plus, pauvre Marie! je ne t’abandonnerai pas, répliqua Paul en essuyant ses propres larmes et serrant fortement la main de la petite fille qu’il entraîne avec lui. Viens chez mes parents: je leur conterai ton aventure; ils ne sont pas riches, eux, mais ils sont humains, ils te recevront, ils t’adopteront, te chériront comme leur fille; et, s’il faut travailler pour les aider, j’ai bon œil, bon bras, bonne jambe, et, à douze ans passés, on peut bien gagner sa vie.

—Ah! merci! M. Paul, dit Marie (et déjà elle s’acheminait avec Paul vers la maison de son père); merci! le bon Dieu vous bénira, et moi aussi je le prierai pour vous.»

Un passant, qui avait entendu la fin de cette conversation, se dit à lui-même: Les prières de l’innocence sont toujours exaucées, et ce jeune homme fait une trop belle action pour qu’il n’en reçoive pas la récompense. Puis, s’adressant à Paul: «Voulez-vous, mon ami, me donner votre nom et votre adresse?

—Paul Romieux, chez son père, ouvrier ébéniste, faubourg Saint-Antoine, nº 95.

—Votre conduite me touche et m’intéresse vivement, brave enfant de Paris, répliqua l’inconnu en mettant un rouleau de papier dans la main du jeune homme; je regrette d’être pressé en ce moment, je vous aurais accompagné chez vous, pour féliciter vos parents de posséder un tel fils, et les inviter à prendre un soin tout paternel de cette pauvre orpheline. Je vais à la campagne, où je suis attendu; annoncez ma visite à votre père pour la semaine prochaine, et dites-lui que je serai charmé de le connaître.»

Paul, après avoir remercié et salué le généreux inconnu: «Tu vois, dit-il, petite Marie, que déjà le ciel nous vient en aide; un rouleau de dix pièces de cinq fr.! et celle de ta vilaine dame: en tout, cinquante-cinq francs. Quelle surprise pour mon père et ma mère! Je ne sais si jamais ils ont vu tant d’argent à la fois.»

En discourant ainsi, Paul arriva, avec sa petite protégée, au domicile paternel. Marie fut accueillie par l’honnête ébéniste comme un second enfant que lui envoyait la Providence; puis il regretta l’intervention de cet étranger qui menaçait de lui ravir en partie la joie et le mérite de sa bonne action.

«Nous n’avons point de fille, dit-il à Marie, et tu seras la nôtre; ma femme et moi nous te traiterons comme notre enfant propre, et Paul sera ton frère et ton ami. Quant à cet argent, femme, il n’y sera pas touché; nous le rendrons à l’homme bienfaisant qui l’a remis à notre fils, et il pourra servir à faire du bien à d’autres; grâces à Dieu et à notre travail, nous pourrons nous en passer, et cette petite n’en sera pas moins bien chez nous. Elle vivra comme nous, donc, et nous comme elle.»

Le soir, tous les locataires du nº 95, déjà informés de l’événement arrivé à Paul Romieux et de la belle conduite de cet enfant et de sa famille, voulurent voir la petite fille abandonnée. Pendant plus de deux heures, le logement de l’ébéniste ne désemplit pas; chacun vint à son tour complimenter ces dignes voisins; on accabla la pauvre orpheline de caresses, de bonbons, et plus encore peut-être de questions curieuses. L’un voulait savoir si elle connaissait, d’ancienne date, la dame voilée qui l’avait perdue, ou si elle ne l’avait connue qu’au moment où elle était allée la chercher chez sa nourrice; l’autre lui demandait si cette dame était jeune ou vieille, brune ou blonde; celui-ci l’interrogeait sur le nom de son pays, sur les bois, les vignes, les montagnes, les rivières qui s’y trouvaient ou qui ne s’y trouvaient pas; celui-là, sur le nom de sa nourrice et des habitants de l’endroit, d’où il était peut-être, lui.

Enfin, la pauvre enfant, toute fatiguée qu’elle était, ne fut pas quitte, avant minuit, des visiteurs et des questionneurs qui prolongèrent leurs importunités huit jours durant.

Le comte de Blandy traversait en chaise de poste la route de Paris au Mans. Il allait recueillir un héritage presque inespéré; mais son cœur était triste, sa bouche laissait échapper de fréquents soupirs. Ce n’est pas la richesse qui fait le bonheur. Et cependant, que de pauvres voyageurs n’ont pas envié le sort de ces heureux du monde, en voyant passer sous leurs yeux cette élégante voiture qui franchit si vite, au claquement bruyant du fouet agité dans l’air, l’espace que leurs pieds fatigués ont tant de peine à mesurer lentement!

Ils ne se doutent guère, les pauvres voyageurs, que cet heureux mortel, devant qui s’aplanissent les montagnes, se rapprochent les distances, en l’honneur duquel l’obséquieux postillon fait si bien claquer son fouet et met ses chevaux hors d’haleine; ils ne se doutent guère que, sur les coussins moelleux de sa douce berline, il s’estime le plus malheureux des hommes, et se prend parfois à envier leur propre sort!

Il était riche, le comte de Blandy, et il allait le devenir davantage encore; mais il était aussi riche en peines, en soucis qu’en terres, en châteaux et en argent. Jeune encore, il s’était marié, contre le gré de ses nobles parents, à la fille d’un honnête marchand: à ses yeux, la religion et la vertu devaient l’emporter sur l’or et le parchemin, et il préférait mille fois une épouse chrétienne et bonne mère de famille à ces femmes coquettes dont le grand monde est si prodigue. La sœur du jeune Blandy, vaine et méchante au suprême degré, s’était surtout indignée de cette union déshonorante, disait-elle, et, n’ayant pu l’empêcher, elle n’avait rien négligé pour en punir son frère; elle alla jusqu’à tenter de le faire déshériter par leur père mourant: la voix de la religion arrêta seule la main du faible vieillard. Le jeune comte de Blandy aimait tendrement son père; or, il pleura longtemps sa perte, quoique, depuis son mariage, il fût réellement perdu pour lui, et qu’il eût fait d’inutiles efforts pour être admis à ses embrassements. Mais sa mémoire ne lui resta pas moins chère, et toujours il l’entoura de la plus tendre vénération; tandis que sa sœur, dans sa fureur jalouse, reporta sur le vieillard, dans la tombe, la haine qu’elle avait vouée à l’héritier de son nom.

A peine au sortir des funérailles paternelles, l’implacable marquise de Misdan, plus âgée que son frère (elle s’était mariée cinq ans auparavant) intenta au comte de Blandy un procès dont celui-ci sortit avec honneur; et cette femme alors jura de se venger, à quelque prix que ce fût.

Sur ces entrefaites, la petite marchande, comme elle appelait avec dédain la femme de son frère, mit le comble au bonheur de celui-ci, en lui donnant une fille charmante; mais six mois après, un événement affreux, et dont la cause demeura enveloppée d’un sombre mystère, vint plonger le comte de Blandy dans un deuil inconsolable: sa femme mourut presque subitement. De noires pensées s’élevèrent dans l’esprit du comte; mais il craignit de se tromper, et il se fit un devoir de repousser, comme des tentations coupables, les horribles soupçons dont il était assiégé.

Sa fille lui restait: c’était son unique consolation. Tout à coup elle disparut, à peine âgée de deux ans: toutes les recherches faites par toute la France pour la découvrir, toutes les récompenses promises par la voie des journaux, à quiconque en donnerait des nouvelles, n’aboutirent qu’à désespérer davantage le malheureux père, et à le convaincre de l’impossibilité de retrouver jamais cette pauvre enfant, dernier et seul objet de son amour.

Dès lors il n’y eut plus de bonheur, plus d’espoir pour lui sur la terre; toutes ses pensées, toutes ses affections se tournèrent vers le ciel. Il y voyait sa femme bien-aimée, l’invitant à la venir rejoindre, et lui tendant les bras au milieu des anges qui la portaient sur leurs ailes; sa petite fille était mêlée parmi d’autres anges, dont elle n’était pas le moins gracieux, et sa mère la lui montrait en souriant.

Mais ces douces images ne venaient pas toujours consoler son âme. Le plus souvent, il ne pouvait se persuader que sa fille fût morte, et son esprit, ingénieux à le tourmenter, la lui représentait dans les positions les plus tristes. Tantôt, il s’imaginait la voir au milieu d’une troupe de sales Bohémiens qui torturaient ses membres délicats pour les exercer à des tours d’adresse; tantôt, il se la figurait conduite de porte en porte par d’ignobles mendiants qui s’en faisaient un instrument de commisération. Des rêves pénibles agitaient aussi son sommeil, et toujours il y voyait son enfant, sa chère enfant, malheureuse et souffrante.

Plusieurs années se passèrent ainsi, et la profonde blessure faite au cœur de l’infortuné père allait s’élargissant.

Lorsque nous l’avons rencontré tout à l’heure sur la route du Mans, son cœur était en proie aux plus amères douleurs; ses réflexions étaient encore plus cuisantes que de coutume.

«Pauvre enfant! se disait-il, elle est orpheline aussi, égarée, perdue comme ma fille!... Oh! que je plains son père, si son père a eu le malheur de lui survivre! Mais elle, du moins, elle a rencontré sur sa route un cœur sensible et bienfaisant! Et ma fille! la Providence lui aura-t-elle envoyé un Paul Romieux, un brave ouvrier de Paris? O mon Dieu! prenez pitié de l’orpheline; étendez sur elle cette main paternelle qui soutient dans leur vol les oiseaux du ciel, et fournit la pâture à leurs petits. J’ai mis tout mon espoir en vous, Seigneur, Dieu de bonté, et vous ne permettrez pas qu’il soit déçu; vous me conserverez, vous me rendrez ma fille!» Et le voyageur continuait: «Rue Saint-Antoine, nº 95, Romieux, ébéniste. Je suis impatient de connaître ces honnêtes gens, de participer à leur bonne œuvre. Que dis-je?... mais si je prenais cette enfant, si je l’adoptais? Ce serait une amie, une sœur pour ma fille, si je suis assez heureux pour la retrouver un jour; et si je l’ai perdue, hélas! pour ne la revoir jamais, celle-ci la remplacera auprès de moi, elle m’aimera comme elle, et je tâcherai de l’aimer autant. C’est à peu près le même âge, la petite est gentille, elle paraît spirituelle, et, qui mieux est, sensible et reconnaissante. J’ai hâte de la revoir. Qui sait? le ciel me l’envoie peut-être. Oui, je me suis trouvé là bien à propos; la Providence a voulu que je suivisse ces deux enfants, que je prêtasse l’oreille à leur touchant entretien. Ah! je n’en saurais douter, la Providence a eu ses desseins; c’est moi qu’elle a choisi pour en être l’instrument.»

Ces pensées religieuses dissipèrent le nuage épais qui obscurcissait le cœur et le front du comte de Blandy, et il se trouva tout autre qu’il était d’habitude en arrivant au Mans. Pressé d’accomplir son projet de bienfaisance, il ne voulut pas attendre la conclusion de ses affaires, et chargea du soin de ses intérêts un notaire de l’endroit.

Trois jours après, sa voiture s’arrêtait dans la rue Saint-Antoine, au nº 95. En demandant M. Romieux, il s’enquit en même temps de la petite orpheline.

«Oh! la jolie enfant! répondit la concierge, c’est une procession continuelle pour la voir; si bien que M. Moutonnet, mon mari, avait envie, ce matin, de la faire descendre dans la loge, sauf le bon plaisir de M. Romieux. Cette petite a de l’esprit comme feu notre Célina (que le Seigneur garde son âme!), et je ne crois pas, à vous dire vrai, qu’elle vive longtemps non plus. Tout fruit qui mûrit trop vite est bientôt piqué des vers. Mais vous la connaissez donc, monsieur, cette petite, que vous venez en voiture la visiter?

—Certainement, je la connais, dit le comte de Blandy, et je lui veux du bien.

—Elle le mérite, repartit la portière; elle est bonne et mignonne comme feu notre Célina (que le Seigneur garde son âme!). Ah! si vous l’aviez connue, Célina? n’est-ce pas, monsieur Moutonnet?»

M. Moutonnet, qui raccommodait de vieux souliers dans un coin de la loge, fit un signe d’approbation, et madame Moutonnet continua: «Avec cela, elle est gentille à croquer, comme feu notre Célina (que le Seigneur garde son âme!): des cheveux blonds, comme Célina; des yeux bleus, comme Célina; des lèvres roses, des dents blanches et une peau item, comme Célina.

—Vous aviez une vive affection pour cette charmante Célina? demanda le comte; il n’y a pas longtemps que vous avez eu la douleur de la perdre?

—Trente-trois ans, six mois et cinq jours, répondit la portière, en faisant mine d’essuyer une larme qu’elle ne put trouver dans ses yeux.

—Je vous félicite, madame, répondit M. de Blandy, en lui glissant deux pièces de cinq francs dans la main; je vous félicite de conserver à ceux qui vous ont été chers un souvenir aussi durable. Veuillez maintenant me conduire au logement de M. Romieux.»

La vieille portière, ne se possédant pas de joie, précéda le comte, en faisant mille signes de la tête et des yeux à toutes les personnes qu’elle rencontrait dans la cour et les escaliers, comme pour leur dire: «Regardez-bien ce monsieur, il n’en vient guère de pareils dans notre maison; je le mène à la petite fille perdue; c’est peut-être son père, ou quelque chose d’approchant.»

Enfin, on entre chez l’ébéniste, qui était, avec son fils, en train de travailler; sa femme et la jeune fille causaient auprès de la fenêtre.

«Père, dit Paul, c’est le monsieur qui m’a donné les cinquante francs.»

La femme et la jeune fille se levèrent pour offrir un siège à l’étranger, et le père dit, en lui présentant l’argent qu’il avait serré précieusement dans une armoire:

«Monsieur, vous avez été trop généreux; tout en vous remerciant de votre bon cœur, nous ne pouvons accepter cet argent. Mon travail suffisait largement pour nous faire vivre trois; à présent que le bon Dieu nous a envoyé une quatrième bouche, il me donnera le moyen de la nourrir; je ne veux partager cet honneur avec personne.»

Le comte de Blandy opposa vainement les meilleures raisons à l’honnête ébéniste; vainement aussi, la portière étonnée essaya de lui faire entendre, par ses hochements de tête et ses clignements d’yeux, qu’il avait très-grand tort de ne pas accepter l’argent qu’on lui avait donné et celui qu’on lui offrait: tout fut inutile.

La seule faveur qu’obtint le comte fut que Paul et Marie lui rendraient visite tous les dimanches. Il avait pris un vif plaisir à faire causer la gentille orpheline; il s’en retourna, le cœur vide et désolé, de n’avoir pu décider le brave Romieux à la lui confier.

«Puisque le ciel nous l’a envoyée, redisait sans cesse celui-ci, je ne la remettrai jamais qu’à son père ou à sa mère; en attendant, ma femme et moi nous lui en tiendrons lieu.»

Plusieurs mois se passèrent. Paul et Marie furent toujours ponctuels à visiter le comte de Blandy chaque dimanche, comme M. Romieux le lui avait promis, et chaque dimanche ils étaient accueillis avec un nouvel empressement. Le père infortuné s’attachait de plus en plus à l’intéressante orpheline, qui rappelait à son imagination les traits chéris de son épouse regrettée, et le souvenir douloureux de sa propre fille.

«Si c’était elle?» se disait-il souvent. Et, comme poussé par une main invisible, il courait vers le faubourg Saint-Antoine, et faisait à la petite Marie maintes questions déjà cent fois reproduites, et auxquelles cent fois elle avait répondu ou n’avait su répondre.

Sur ces entrefaites, M. de Blandy était parvenu à rentrer dans les bonnes grâces de sa sœur, ou du moins il le croyait, d’après les apparences. La marquise de Misdan, récemment arrivée de province, s’était installée dans son hôtel, à Paris, et lui faisait payer, par ses caprices et ses exigences, le prix de leur réconciliation.

«Quels sont ces petits drôles à qui j’apprends que vous faites tant d’accueil? dit-elle avec émotion, un dimanche qu’elle aperçut, de la chambre de son frère, Paul et Marie entrer dans l’hôtel. Vous ne tenez pas votre rang, M. le comte; et je vous avoue que, pour ce qui me regarde, je suis humiliée de partager vos affections et vos égards avec cette canaille. Je m’enferme dans ma chambre, pour n’être pas témoin de votre épanchement roturier; et, si vous ne me promettez de ne plus recevoir désormais ces marmots pendant mon séjour ici, je suis décidée à quitter immédiatement votre hôtel.»

Et la marquise se retira, affectant une vive indignation.

«Toujours la même! soupira son frère; toujours sa fierté révoltante et ridicule!—Entrez néanmoins, mes chers enfants, ajouta-t-il, en ouvrant à Paul, qui déjà frappait à la porte de sa chambre, pendant que Marie, un peu souffrante, montait lentement l’escalier; et si vous avez entendu sortir de la bouche de ma sœur des paroles fort dures sur votre compte, n’en comptez que davantage sur mon amitié.

—Votre sœur! exclama Paul. Je ne l’ai aperçue que par derrière, au moment où elle sortait précipitamment de votre chambre; mais sa voix m’a fait bien mal... Et ce n’est pas, voyez-vous, parce qu’elle nous méprisait! non, non; c’est un mal que je ne saurais expliquer. Oh! je voudrais bien voir madame votre sœur?

—Y penses-tu, mon garçon! n’est-elle pas trop fière pour y consentir.

—C’est égal, M. le comte, il faut que je la voie; je veux la voir, je la verrai.

—Eh! mais, répliqua le comte tout étonné, je ne suis pas accoutumé à t’entendre parler de la sorte. Tu n’es guère respectueux aujourd’hui.

—Pardon, M. le comte, mais j’ai cru reconnaître cette voix... elle n’a pas cessé de retentir à mes oreilles depuis qu’elle m’a parlé sur le boulevard du Temple... Oui, c’est elle qui m’a dit: «Gardez cette petite fille, je viendrai la reprendre dans une heure!...»

—Ah! grand Dieu! serait-il possible! s’écria le comte tout hors de lui et sonnant avec précipitation... Et toi, Marie, reconnaîtrais-tu la dame qui t’a conduite à Paris?... serais-tu ma fille, pauvre enfant? ma fille, enlevée si jeune à mon amour par cette sœur perfide?... Oh! viens, viens! que je t’embrasse, que je te presse sur mon cœur! Et vous, mon Dieu, soyez à jamais béni! (S’adressant au valet, qui attendait ses ordres.) Faites descendre la marquise de Misdan sans retard, à l’instant même...

—Il est trop tard, M. le comte, répondit le valet; madame la marquise écoutait à la porte de monsieur, lorsque je suis arrivé; à mon approche, elle s’est hâtée de descendre. Je pense qu’elle a quitté l’hôtel.

—La perfide!... elle vous a reconnus, mes enfants, dès le premier instant où vous avez paru dans la cour, et c’est pour cela qu’elle m’ordonnait de vous chasser de chez moi... Ah! que Dieu lui pardonne!»

Le comte de Blandy s’empressa d’envoyer chercher les parents de Paul Romieux, et ils mettaient le pied sur le seuil de la porte, en même temps qu’un commissionnaire qui apportait au comte le billet suivant:

«Oui, c’est ta fille!... mais garde-la bien, car je ne mourrai contente qu’après vous avoir éternellement séparés.»

La méchante femme comptait sans la justice de Dieu, car elle était morte avant que son horrible menace fut parvenue à l’hôtel de son frère, et une apoplexie foudroyante venait de la frapper. Le commissionnaire, à qui elle avait prescrit de venir la retrouver sur-le-champ, revint apporter cette nouvelle, qui dissipa toutes les craintes pour l’avenir.

Le brave Romieux tint sa parole: il rendit l’orpheline à son père; mais le comte n’oublia point ce qu’il devait à cette estimable famille. Il contraignit l’honnête ébéniste à accepter une rente de 1,200 fr. Il voulut se charger aussi de l’avenir de Paul; il le retint auprès de lui, lui donna des maîtres, et l’ex-gamin de Paris est en train, aujourd’hui, de devenir un avocat distingué.

Oh! laissez-moi ma vague rêverie,

Mon océan d’azur et mon ciel toujours bleu,

Ma douce promenade au fond de la prairie,

Mon ignorance encor des choses de la vie,

Ma confiance en Dieu.

Oh! laissez-moi mon crucifix d’ébène,

Et ma longue prière à l’aube du saint jour,

Et la danse, le soir, à l’ombre du vieux frêne,

Sa rustique chanson à la vierge du chêne,

Dame du saint amour.

Je suis, dit-on, l’enfant de la nature,

Je me plais à bondir avec mon jeune agneau,

A jouer avec lui sur la fraîche verdure,

A suivre le courant d’une onde toujours pure,

A me mirer dans l’eau.

Le soir aussi, quand la cloche sonore

A la tour du village a tinté l’angélus,

Le soir a ses plaisirs; car, le soir, on adore

Celui que l’on pria le matin, dès l’aurore,

Le saint Enfant-Jésus.

Et c’est alors, qu’en pleurant, mon vieux père

Vient doucement croiser mes deux mains sur mon cœur,

Murmurer à voix basse, à l’ombre de ma mère,

Les doux et saints versets que dit, dans sa prière,

L’enfant de la douleur.

Puis le sommeil que la fatigue appelle,

M’endort bien lentement au doux bruit de sa voix;

Le songe, aux ailes d’or, à mes yeux étincelle,

Il me montre ma mère, et la bonne Isabelle

Vient se pencher vers moi.

Je suis heureuse auprès de mon vieux père;

On dit qu’ailleurs on pleure, on vit dans les douleurs,

Je ne pleure jamais qu’au tombeau de ma mère,

Lorsque je viens, le soir, au cyprès funéraire,

Entrelacer mes fleurs.

Le jour touchait à son déclin, et déjà tout le peuple de Bologne, qu’une chaleur suffocante avait tenu jusque-là renfermé dans ses maisons, commençait à se répandre par la ville, lorsqu’un homme, les vêtements en désordre, entra dans une rue qui avoisine la grande place Saint-Pierre. A sa démarche, tour à tour lente et précipitée, et plus encore à l’air soucieux de son visage, il était aisé de voir que cet homme était absorbé par de graves préoccupations. Arrivé à quelques pas d’une auberge de mince apparence, dont la vue le lit pâlir, il s’arrêta tout à coup comme s’il n’osait franchir les quelques pas qui l’en séparaient. Savez-vous bien ce qui troublait ainsi cet infortuné? Dans cette auberge, il allait trouver les deux êtres qu’il affectionnait le plus au monde: sa femme et son fils, en proie aux plus pressants besoins, à la faim, et il n’avait pas même un morceau de pain à leur donner. Jugez s’il devait souffrir! Mais bientôt il sembla rassembler toutes ses forces, et franchit lestement les degrés de la maison.

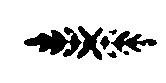

L’enfant de Pesaro.

| Louis Lassalle del et lith. | Lith. de Cattier |

| «......Il plaça son chapeau à ses pieds puis préluda par un Chant plein de douceur et de mélancolie.» | |

Paris LOUIS JANET, Editeur du DIMANCHE des Enfants

A sa vue, une femme aux traits fatigués, mais beaux encore, s’élança vers lui:

«Paolo, lui dit-elle, ton visage dirait-il vrai? nous apporterais-tu de mauvaises nouvelles?