* A Distributed Proofreaders Canada eBook *

This eBook is made available at no cost and with very few restrictions. These restrictions apply only if (1) you make a change in the eBook (other than alteration for different display devices), or (2) you are making commercial use of the eBook. If either of these conditions applies, please contact a https://www.fadedpage.com administrator before proceeding. Thousands more FREE eBooks are available at https://www.fadedpage.com.

This work is in the Canadian public domain, but may be under copyright in some countries. If you live outside Canada, check your country's copyright laws. IF THE BOOK IS UNDER COPYRIGHT IN YOUR COUNTRY, DO NOT DOWNLOAD OR REDISTRIBUTE THIS FILE.

Title: Götter, Könige und Tiere in Ägypten

Date of first publication: 1921

Author: Mechtild Lichnowsky (1879-1958)

Date first posted: Nov. 16, 2021

Date last updated: Nov. 16, 2021

Faded Page eBook #20211130

This eBook was produced by: Delphine Lettau, John Routh & the online Distributed Proofreaders Canada team at https://www.pgdpcanada.net

Ramses II. Kolossalbüste in rotem Granit.

Kairo.

MECHTILD LICHNOWSKY

GÖTTER,

KÖNIGE UND TIERE

IN ÄGYPTEN

MÜNCHEN

KURT WOLFF VERLAG

Die Illustrationen wurden nach Zeichnungen der Verfasserin und

photographischen Aufnahmen der Originale

hergestellt

5. Auflage

Copyright by Kurt Wolff, Verlag, Leipzig (1912)

Gedruckt im Frühjahr 1921 von der Spamerschen Buchdruckerei in Leipzig

Götter, Könige und Tiere in Ägypten

Wir sind auf unserer Insel zu jener Nachmittagsstunde angekommen und von jener Beleuchtung umfangen worden, die jegliche Müdigkeit vergessen macht. Fünf Uhr nachmittags war es, und dazu denke ich einen blumigen Park und angenehme Hausleute, die uns mit duftendem Tee bewirten. Nicht daß uns das alles in Assuan wirklich passiert wäre; aber beim Anblick des Weges, der zum Hotel hinaufführt, hatte ich liebliche Vorstellungen von Häuslichkeit und verschwiegenen Gärten, ein gutes Zeichen für einen Gasthof. Ich hörte zunächst ein Geräusch, das mich entzückte: eiserne Rechen auf Kies. Gibt es einen sommerlicheren Ton?

Lange stand ich am Holzbalkon meines Zimmers, das gegen Osten schaut und ... es ist fünf Uhr nachmittags. Die schreckliche, runde, unbarmherzige Sonne ist gottlob hinter mir, wo sie hingehört, so daß ich ihr verflossenes Tagewerk genieße. Sie hat alles warm und ernst gemacht—und wirklich, die Beleuchtung der Stadt ist ihr aufs beste gelungen. Das macht sie hier genau so, wie ich es vom heimatlichen Hause aus fünfundzwanzig Jahre meiner Kindheit und Jugend beobachten konnte; in dieser Himmelsrichtung kenne ich mich freilich gut aus. Für die Westseite hatte ich nicht das Interesse, außer, wenn sie Gewitter versprach.

Die Westseite ist in Ägypten die Fremdenseite. Man nimmt sich Extraschiffe für die Sonnenuntergänge, und Aquarellisten feiern Orgien in Gelb und Aprikosentönen, die sie in Nilgrün tauchen. Ich begreife das sehr gut—, es ist ja eine Wonne, mit dem Pinsel tiefe Höhlen in diese Farben zu bohren—und ich finde es trotz allem herrlich, wenn ich, das Kinn oben, die Augen unten, mit Rumpfbeuge die allabendlichen Drapierungen am Himmel betrachten kann. Heute aber tue ich nichts anderes, als liebevoll den erkalteten Osthimmel, den Strom und zwischen beiden die dachlose, niedere Stadt Assuan mit dem einzigen, ziemlich billigen Minarett in mein Herz zu schließen.

Meine Stimmung ist immer noch vom Park-und Jausenbegriff befruchtet. Ich glaube, das ist eine Erinnerung aus der Kindheit; der Inn, der Park von Vau, der bei Überschwemmungen zerrissen und verwüstet wurde—und o—die Johannisbeerkuchen und Erdbeeren ...

Der Nil hat jetzt die Farben des Himmels—ein grünwerdender Türkis—kein Zweifel—die Teestunde ist nicht mehr—die Nacht steigt auf—mit dem Mond wird man noch allerlei erleben—Gott weiß, was der heute abend an Koketterien vorbereitet.

Jetzt leuchtet der glatte, grünende Türkis mit den Lichtern, die ihm das Stadtufer leiht; jedes Haus schenkt ihm welche und schmückt so sein schillerndes Gewand mit blitzenden Knöpfen. Die Hügel sind zur Hälfte noch rosig—der Fuß steht schon in Dunkelheit getaucht —sie gleichen ruhenden Kamelen.

Mir verschwinden die Buchstaben auf dem Papier und alle Spatzen haben es mit einem Male vorgezogen, ihr Nachtquartier aufzusuchen. Jetzt weiß ich, daß ich in Ägypten bin. Solange die Spatzen ihr wenig variiertes Zwi geschrien hatten, war ich weit, weit in meiner Kindheit gewesen,—bei Ludwig dem Bayern, Friedrich dem Schönen, Karl V., bei Miltiades,—Decius Mus—Anna Boleyn, unter dem Birnbaum, wo ich Weltgeschichte lernte; Welters Weltgeschichte und Spatzengeschrei aus schattigen Efeuwänden mit Augustsonne; auch Geographiestunden und französische Verben kann ich aus dem Spatzengezwitscher hervorzaubern ... Handels-und Fabrikstadt—, Sitz eines Erzbischofs —mein Gott, wenn man das Erzbistum mit der Universitätsstadt verwechselte ... zwi—zwi—zwi, Caligula folgte seinem Vater Philipp II. ... klingt das etwa falsch?—— Heute nachmittag suche ich Heidelbeeren beim Fuchsloch ... Breslau: Reis, Mais, Südfrüchte ... Nachher lese ich den „Roten Freibeuter“ zu Ende, und jetzt esse ich mein Zehnuhrbrot, das köstlich frische, und esse jedes einzelne Brösel in Ekstase—, namentlich die angebrannten Stellen. Caligula—— Assuan —— . Wo bin ich denn? Da oben ist jetzt wirklich der Mond. Lautlos, viel zu groß, kommt er angerollt—, mein persönlicher Mond, der sich im Inn gespiegelt hat. Es ist unangenehm, daß er jedem gehört, und ich spüre, daß er mir die Blicke zurücksendet, die andere jetzt auf ihn richten, und unwillkürlich schaue ich weg.

Ich sitze bei den blühenden Orangenbäumen und muß mich überwinden. Denn statt zu schreiben, läge ich gern auf dem Boden, blinzelte in den Himmel hinauf und ließe auf tausenderlei Weisen meine Nase Übungen machen.

Ich habe schlechtes Gewissen, weil ich gleich mit Assuan beginne, trotzdem ich 14 Tage in Kairo war. —Ich habe auch nichts von unserer Überfahrt von Triest nach Alexandrien erzählt—überhaupt, ich bemerke, daß ich nichts von dem weiß, was andre interessieren müßte—und wenn ich dennoch schreibe, so geschieht es aus reinstem Egoismus, und das ist, glaube ich, das Normale.

Wenn ich mir jetzt in Assuan oder genauer gesagt, auf unserer Insel Elephantine Kairo vorstellen will, so erscheint ein Bild, das ich alsbald wieder in die Versenkung schicke. Aber eben kommt mir ein Eindruck, der mich beglückt: Wir waren in dem Straußengestüt, bei Neu-Heliopolis, einer Stadt, die auf Bestellung per Nachnahme entstanden ist (bitte schicken Sie mir 3000 km Marmor, doppelbreit, dekatiert, 1200 Stück Alabasterkuppeln, 8000 qm Stein-und ebensoviel fertiggekeimte Grasplätze mit roten Sandwegen, den Meter zu 5 Mark 70).

Also in der Nähe dieser Stadt, von der ich, wenn die Orangenblüten es mir erlauben, noch vielleicht etwas erzählen werde, ist die Straußenzucht. In der Schule lernt man nur, daß der Hund beißt, das Pferd ausschlägt. Was aber der Strauß aus Rache tut, wenn er nicht davonläuft, das weiß niemand: Er gibt Fußstöße nach vorne wie ein unartiger Fratz. Wenn ich seine Schenkel betrachte, denke ich an eine Schnapsnase; genau wie an dieser sieht man rote Äderchen, bloß daß die Haut runzelig ist. Warum, warum gerade dieser Vogel keinen Flaum darüber tragen darf, wo doch die Taube sowohl, als der Geier ganze Höschen davon besitzen? Aus Sparsamkeit, denn ein Straußenbein ist lang. Es wäre zu viel gewesen für Mutter Naturs Etat. Dann aber warum diese Verschwendung an teuren Pleureusen?

Dem langen Hals geht es ebenso. Ein gerupftes Huhn sieht angezogener aus als der Strauß, dem kein Kamm, keine Krause, nichts beschieden ist, seine Blöße zu bedecken.

Allerdings wirken infolgedessen die Topas-Halbkugeln, —seine Augen,—in all dem Rosa und zwischen den Wimpern, die er wie umgekehrte Seitenkämme an dem Gesimse seiner Augenränder trägt!

Die Winkel seines Schnabels bilden einen so unverkennbaren Zug von Naivität, daß man zu glauben anfängt, das Ganze ist ein Bub, der Indianer spielt und Mamis Hutfedern als Schurzfell benützt.

Ich gab dem größten Strauß, der über mir wie ein Turm hinwegragte, eine Orange zum Ansehen. Erst zeigte er Herablassung, dann aber rollte er in beiden Augen zwei Räder der Begehrlichkeit. Im Nu war meine Hand leer, und sieben Nachbarschnäbel schnappten enttäuscht zusammen, wie wenn Marktfrauen aus Erstaunen in die Hände klatschen. Die Orange ging im Innern des Halses eine steile Treppe hinunter.——

Noch eine?

Gewiß; noch viele!

Aber du kannst sie doch nicht schmecken, der Saft ist ja in der Rinde eingesperrt. Die Rinde ist bitter ... Ich staune und denke ...

Ah, da fällt mir das deutsche Wort „Straußenmagen“ ein. Also das wissen die Menschen schon? Alles wissen sie,—ich kann ihnen nichts erzählen.—

Ich will ja von Kairo sprechen, aber wie gesagt, wenn ich an Kairo denke, so kommen schlechte Bilder, die ich fortschicken muß; und von dem Paradies in Kairo, dem Museum, sage ich einstweilen nichts; ich komme ja auf der Heimreise wieder hin ...

Vielleicht kann ich davon sprechen, wenn es mich etwas weniger erfüllt.

Jetzt gehe ich fort von hier, die Orangenblüten lassen mich nicht in Ruh. Ich gehe zum Nil. Ich setze mich ans Ufer mit einer dunkelgrünen Brille, damit mir sein Glitzern nicht weh tut.

Das also ist der Nil! Er und der Guadalquivir waren die Flüsse meiner Kinderphantasie gewesen. Für die Liebe der Guadalquivir, für phantastische Erzählungen aus fernen Landen und Zeiten—er—der Nil. Da geht er, streift mich fast, lautlos, und eiliger als man glaubt. Löwen haben von ihm getrunken, vorsichtig, niedergedrückt sich ihm nähernd. Gazellenmünder, kaum eingetaucht, haben von ihm geschlürft. Leise gurgelnd ist er über Krokodile hinübergeglitten, vom Nilpferd weiß er alles.

Er hat sich ohne Widerrede zivilisieren lassen und spielt heute mehr denn je die Vaterrolle.

Er hat sich sein langes Leben sehr verschiedentlich eingeteilt. Aber niemals gibt er die heimatliche grüne Farbe seiner Seen auf. Ob er der Sonne seine Fläche träg entgegendreht—oder sich durch enge Schluchten, fast mit Meerestiefe, hindurchzwängt—sein Grün ist immer trüb verschleiert, fast lehmig gefärbt. Er läßt sich nicht gern interviewen. Er trägt Geheimnisse, die noch niemand ihm entrissen hat—aber wieviel Wundergaben hat er schon seinen Kindern mitgebracht: Land schenkt er ihnen und Baumaterial, und er begießt auch noch das Erdreich, das er brachte.

Er sieht immer tief aus, auch wenn er seicht ist—, eine nützliche Eigenschaft für Menschen. Auch der Fluß wird dadurch gefährlich; seine geheimnisvollen Sandbänke sind Fallen, in welchen er die Schiffe festhält. Er wechselt den Ort seiner Fallen, er stellt sie unversehens da auf, wo vor kurzem noch eine schiffbare Tiefe war. Er fließt in einem milden Sandbett. Aber bei Assuan umspült er Riesen aus schwarzem, bronzeglänzendem Granit neben rosa Granitblöcken und ausgehöhlten Sandsteinfelsen, die unwahrscheinliche Gestalten angenommen haben: büffelförmige, kauernde Klumpen sieht man, und große Kegel, denen der Strom Taillen eingekerbt hat, und übereinandergetürmte Quader mit abgerundeten Schlußsteinen sitzen so, als trüge sie ein waghalsiger Jongleur. Die hat das Wasser vor Urzeiten einmal so zusammengerollt—dann ist es zurückgetreten und hat, boshaft, keinen Schritt mehr unternommen, die Steine aus ihrer Schwebestellung zu befreien. Sie halten gut—der größte Sturm könnte sie nicht verrücken.

Seit wann mag er schiffbar geworden sein?—und welcher war wohl der erste Steinkönig, den er auf seinem Rücken tragen durfte?——

Vielleicht die grüne Chefrenstatue mit dem weltironisierenden Lächeln——

Nun hat mich der Nil selber nach dem Paradiese von Kairo gebracht, das ich vorläufig meiden wollte.

Dieser König Chefren ...

Wenn ich bedenke, mit welchem Gesicht Menschen sagen: „Mein Urgroßvater“, und dann sehe ich fast 3000 v. Chr. diesen Urkönig eine Gesellschaft dominieren; ich sehe, wie er erst eine Weile schweigt, ehe er antwortet—er kennt alle Geheimnisse der Autoritätsbewahrung —, und hat wohl nie Mitleid gespürt, am wenigsten für sich selbst. Er lächelt; nicht wie Ramses II. lächeln wird; sein Lächeln ist nicht gottmenschlich, wie das des großen Ramses; in der IV. Dynastie hat das Lächeln noch etwas Satanisches. Der Spitzbart und die beiden Ecken seines Kopfschmuckes geben ihm die Teufelsmaske. Mephisto beim Bau der Pyramide ... Und wenn die letzte polierte Granitplatte daran festsitzt, müßte das Lächeln in ein Heulen ausbrechen ... Schöpfer und Satan in einer Person.

„Der Zeiger fällt—er fällt, es ist vollbracht“ ...

Der König Chefren sitzt barfüßig auf seinem Thron. Beide Arme liegen auf den Knien. Seine Rechte ballt die Faust, die Linke liegt flach.

Der grünliche Diorit zeigt gerade auf den Wangen zwei dunkle Flecken, die etwas Spielerisch-Grübchenhaftes haben. Aber der Unterkiefer läßt nicht mit sich spaßen. Ohne dem Lächeln etwas zu nehmen, wiederholt es den Ausdruck der Fausthand ... Blut und Schweiß konnten rinnen—Stricke und Ketten und Hebel mochten brechen unter der Last der Blöcke— der König hört nicht auf zu lächeln—und die Pyramide wächst unter dem Wehklagen der Menschentiere und den Hieben der Aufseher.——

Die Augen unter den etwas heraufgezogenen Brauen folgen mir, wie ich durch den Saal gehe—und noch an der Türe sehe ich mich um nach ihm. Er hat es bemerkt.

„Regläk“ sagen die Leute ihren Reittieren, um ihnen zu empfehlen, auf die Füße acht zu geben. „Regläk“! und die Eselchen spitzen die Ohren, heben ihre viel zu kleinen Hufglocken, mit denen sie auf dem Boden klimpern, auf, und senken ihre grauseidenen Münder sehr interessiert auf den Weg; Kamele reagieren anders auf diesen Zuruf: Sie drehen ihre runden Bärenohren und ändern sonst gar nichts. Sie wissen genau, daß die Lederkissen unter ihren zwei Zehen in jedem Fall Sicherheit gewähren. Die Pferde aber, ernst, arbeitstreu und selbstlos, heben ihre Beine, verlängern den Schritt und weichen allem Gefährlichen aus; man könnte glauben, jede ihrer Fesseln hat ein Auge, so vorsichtig werden sie gekrümmt und wird der Huf gestellt.

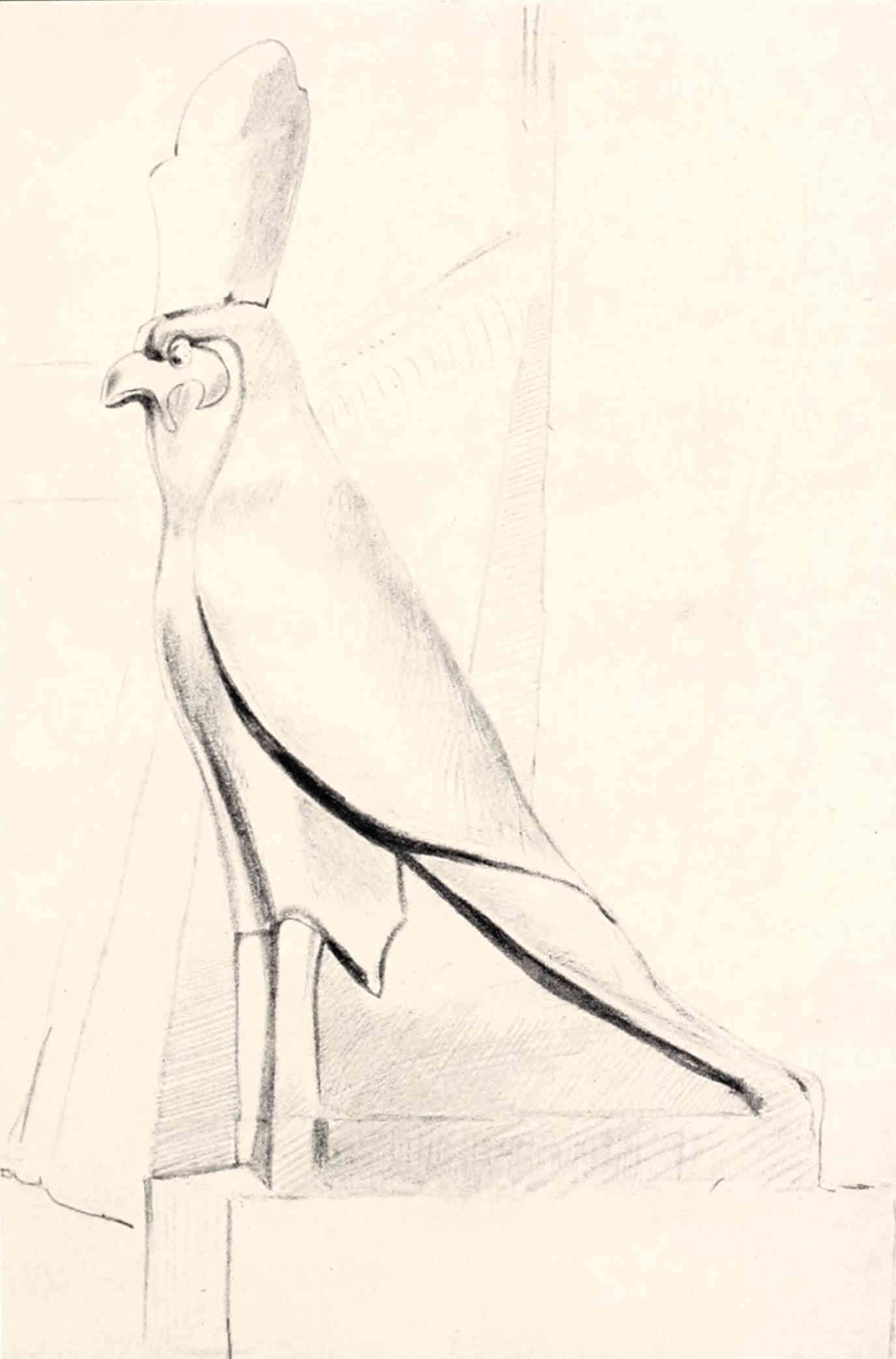

Gott Horus im Tempel zu Edfu.

„Regläk“, sage ich meinem Schwarzbraunen, und er überschreitet einen niederen Telegraphendraht an der Bahn, als hätte er ihn gesehen. Der kleine Hengst ist ein Engel. Ich brauche bloß Galopp zu denken— schon stellt er drei steinharte Muskeln in seinem Halse auf, macht zwei spitzige Ohren nach hinten, grunzt wie ein Ferkel, und los geht er mit einem wehenden Pelzbukett auf der Stirne.

„Regläk“ sage ich ihm, denn ich sehe eine längliche Sanderhöhung, in welcher ein Wasserrohr irgendeiner Kolonie Wasser zuführt. Er entspannt seine Halsmuskeln, spitzt die Ohren nach vorne, geht im Schritt über das Rohr und dann gleiten wir wieder über der Wüstenfläche im schärfsten Galopp. Ein Kind könnte ihn führen. Die Zügel spüre ich nicht, und er spürt sie wohl auch nicht. Jetzt nickt er bei jedem Sprung wie eine Taube und hat auch seine Öhrchen gelockert. Ich sage ihm: „Du mit deinem Veilchenbukett auf der Stirne, ich habe dich lieber als ...“ und ich nenne viele Namen, wie sie mir kommen. Das Pferdchen weiß nichts von der Welt und kann nicht demoralisiert werden. Neben mir galoppiert ein größerer Fuchs-Scheck mit weißen Beinen und Bauch. Nüstern und Mund sind rosa emailliert, das Auge ist schwarz und zeigt viel Weißes, als hätte er es auf Bildern gesehen, daß das Pferdeauge dadurch „feurig“ würde. Er macht immer sein „feuriges“ Auge, auch wenn er bloß in aller Harmlosigkeit seine nelkenfarbige Zunge lüftet.

Mein Schwarzbrauner gehört einem Scheich, der ihn an bessere Fremde vermietet.

Die Wüste um Assuan ist zauberhaft schön. Rechts vom Strom ist ihr Sand grau, links orangegelb. Steinbrüche aller Art finden sich in langen Hügelketten: Alabaster, roter und schwarzer Granit; dort liegen auch halbbehauene Riesen-Monumente, die niemals den Weg ins Freie antreten durften, und ein Sarkophag mit Ringen, der den Mutterblock nie verlassen hat; halb poliert ist er, ausgehöhlt, aber festgewurzelt; und inmitten einer Felsenkette von rosa Granit schläft ein großer Ramses, eingebettet, das Gesicht der Sonne zugekehrt, schon lächelnd, zum Himmel lächelnd, aber noch ganz der Erde angehörend. Seine leichtverschleierten Körperumrisse—die Hände—werden nie mehr Leben erhalten—, ewig wird der Koloß sehnsuchtsvoll in seiner Wiege bleiben, die ihm ein Sonnengrab geworden.

Leute, von denen man es nicht erwartet hätte, jammern um Philae. Natürlich wird falsch gejammert.

Es ist wohl traurig um Philae bestellt. Eine kleinwinzige Insel stand im Nil; ihre Palmen waren zu zählen, zwischen den Felsen wucherte ein feines, gesundes, wohlgedüngtes Gras, und nur die Gottheit bewohnte diesen Ort—angeräuchert—angebetet in ihrem Tempel. Dieser Tempel ist zart, elegant gebaut und trotz seiner Quader nicht erschütternd wuchtig. Seine Säulen sind verzauberte Lotos-und Palmenblätter. Sie sind wie gebundene Sträuße, sie duften fast, so leicht ragen sie zum Dach empor.

Heute spielt ein eigenartiger Spuk von Venedig in den Tempelmauern. Auf kleinen Booten dringt man in das Heiligtum. Der Widerschein der Nilwogen schimmert an den Mauersteinen entlang bis hinauf zu der Decke, die in herrlichen Farben ein Flügelpaar zeigt, das Sinnbild der Sonne.

Ich muß sagen, ich verlange mir nichts Schöneres wie diese Überschwemmung in diesem Tempel—, bloß darf sie nicht höher kommen.—Es gibt in Ägypten keinen Tempel, dessen Säulen farblich denen von Philae gleich kämen; die Farben der Blatt-Kapitäle sind fast unversehrt und von zartester Türkis-, Saphir- und licht Smaragdtönung, von einem neutralen Rostbraun unterbrochen.

Soviel ich weiß, sind vor der Eröffnung des großen Stauwerkes zum Schutz des Isistempels die schadhaften Stellen auf das sorgfältigste ausgebessert worden. Dann ließ man die große Flut kommen. Aber nun droht das letzte Verderben: der große Staudamm soll um 7 m erhöht werden; und mit dem Wasser gehen die letzten Farben dahin ... Es wird sich niemand rühren, der dem Verurteilten Begnadigung brächte. Die Baumwollkönige nehmen weitere Millionen Pfund ein, und in den Reisebüchern wird man lesen: „Die Schiffahrt auf dem Staubecken ist nicht zu empfehlen, da die Ruinen des Tempels von Philae die Schiffe gefährden könnten. Bei niederem Wasserstande tauchen die obersten Tempelsteine aus dem Wasser hervor.“

Weshalb wurde nicht von vornherein ein Damm um die Insel gezogen? Sie ist ja nicht größer als etwa 250 qm.

Was wird Cook dazu sagen, wenn die Mondscheinexpeditionen nach dem Tempel fortfallen werden und in Assuan nur mehr Lungen-und Nierenkranke Aufenthalt nehmen wollen? Noch ist Philae zu retten, und ich glaube nicht, daß die Kosten hierzu unerschwinglich wären. Könnte der Tempel nicht abgetragen und auf der kleinen Kitchener-Insel aufgestellt werden?

Nur Banausen in Künstlermasken, Wölfe in Schafskleidern, fänden hierin eine Profanierung.

Ist etwa die Kuh Hathor im Museum nicht besser aufgehoben, als wenn sie in ihrem Heim bei Luksor Arabern und Touristen preisgegeben wäre?

Der Tempel ist ganz aus Quadern, ohne Bindestoff aufgebaut; die Kosten der Übertragung sind sicherlich geringer als z. B. die der Herstellung des Friedenstempels im Haag und wären nützlicher angewandt.

Acht Kamele knien auf der abschüssigen Sandböschung des Nils—die Stadt Assuan ist still—, der Himmel dunkelgrün, der Mond hinter runden Wolken.

Ich warte bescheiden, daß mir jemand mein Kamel anweist, aber ich sehe, daß ich gezwungen bin, das Tier zu besteigen, das mir die anderen übriggelassen haben.

Es sendet mir einen wütenden Blick zu, bewegt den Kopf und möchte mich am Aufsitzen hindern—es brüllt wie ein Tiger, aber was hilft es—, es muß heut seine Nachtruhe opfern und muß zum hundertsten Male nach Philae traben. Der Zufall hat eine bunte Gesellschaft zusammengewürfelt aus Amerika, Frankreich und Deutschland. Es ist 10 Uhr abends. Mein Kamel, das verschmähte Aschenbrödel, erweist sich als ein Rasse-, Renn-und Reittier bester Klasse.

Es trägt ein lieblich bimmelndes Glöckchen an himmelblauer Kette um den Hals—und ist immer voran. Ich brauche bloß ein wenig anzutreiben, und schon rudert es weich und elastisch über den Sand. Ich sitze turmhoch und gebe mich seiner Bewegung hin, ohne im Sitz gehoben zu werden.—

Arme und Beine und das Kreuz muß man locker lassen, dann wird man stark, aber nicht unsanft vorwärts gebracht und hat ganz das Gefühl von eigener Bewegungskraft bei köstlicher Ausruhmöglichkeit. Wie ein leichter hypnotischer Schlaf überkommt es einen, ich treibe mein Tier zuweilen an, bloß um von den anderen fortzukommen, die sich mit allerlei tollem Zeug beschäftigen und mir mein Verhältnis zu Ramses, meinem Glöckchenkamel, stören.

Ramses ist der einzige, der läuten kann. So fein und kläglich klingt es bei jedem Schritt, der unhörbar die Wüste streift. Der Mond kommt aus den Wolken hervor, mein Ramses schaut nach rechts und nach links und läßt sich willig an seinem Halsstrick leiten; er ist frisch und rennbereit, und aufmerksam wie ein Dachshund beschnuppert er die Gegend. Wenn die Luft etwas frischer weht oder der Mond neu hervortritt, hebt er den Kopf—und beobachtet. Wir kommen an einem mohammedanischen Friedhof vorbei. Da sind viele Gräber, die wie Puppenbetten aussehen, runde Kuppeln, einsame Steine—alles vom Monde erhellt, so daß man die Farben erkennen kann. Ich läute daran vorüber und ahne nicht mehr, wo ich mich befinde. Ich fühle mich als ein willenloses Geschöpf, das in unbekannte Lande verschleppt wird und sich auf außergewöhnliche Erlebnisse vorzubereiten hat.

Es scheint mir ganz natürlich, das es 11 Uhr nachts ist, daß ich in Afrika auf einem Fabeltier allein mit Unbekannten sitze. Die Luft ist kühl und die Gegend von aufregender Stille. Mein Ramses schnuppert, und ich sehe sein nasses Auge im Mondlicht glänzen. Du weißt ja nicht, wen du trägst; vielleicht zum ersten Male einen Freund. Denke dir, wie ich klein war, habe ich Hummelnester gesucht, und wenn ich eines gefunden hatte, baute ich um das kleine Erdloch einen Hof aus Cement, mit Dach und einer Fensteröffnung. Alle Hummeln mußten durch die Luke ein und aus —sie taten es und gewöhnten sich rasch, und ich saß daneben und kannte alle Bewohner: Die Hummel Anna und die Hummel Sophie und den Hummelbären ...

Ich könnte dir solches und manches andere erzählen, weil ich fühle, daß du das in mir verstündest. Schau, ich finde diese Nacht so voll Geheimnisse, ich fühle mich so frei in der Gesellschaft.

Sage, hast du solche Reiter und Reiterinnen gern? Merkst du den Unterschied?

Dort wird gesprochen, geschrien, gelacht, wo die Wüste so still und der Himmel so feierlich ist——

Sie reden über Schmuck, Schneider, über Läden und Gesellschaften,—sie sollten doch lieber sich schlafen legen oder zu Hause sitzen—was wollen die hier draußen in der großen Freiheit, die nur uns gehört, dir und mir?

Auf einmal stehen wir am großen Spiegel. Das Staubecken liegt vor uns; ich lasse mein Tier knien, nachdem ich den Treiber wegschickte, der das für mich besorgen wollte. Zuerst vorne herunter auf guttural ch ch ch und einen kleinen Schlag auf das Schulterblatt. Man denkt in einen Abgrund zu sinken und legt sich in den Sattel zurück. Schon folgt das andere Extrem—das Kanapee kippt nach hinten, weil die Hinterhand auch knien soll—, dann folgt eine dritte ausgleichende Bewegung, ein Seufzer des Kamels, und man kann bequem absteigen.

Wir fuhren in einem Boot zum Tempel.

Wir hätten gerade so gut untergehen können; ich glaube, daß die verschlafenen Ruderer Neulinge im Schifferhandwerk waren. Der Führer, fett und unverschämt bis zu diesem Punkte in der Geschichte, begann kleinlaut zu werden. Er wehrte sich aber umsonst gegen die Tatkraft Amerikas. Die Dame bestand darauf, daß dieses Boot und diese Leute heute nacht den Tempel besuchen sollten. Es ging ein ziemlich scharfer Wind, und der Nil war geschwollen.

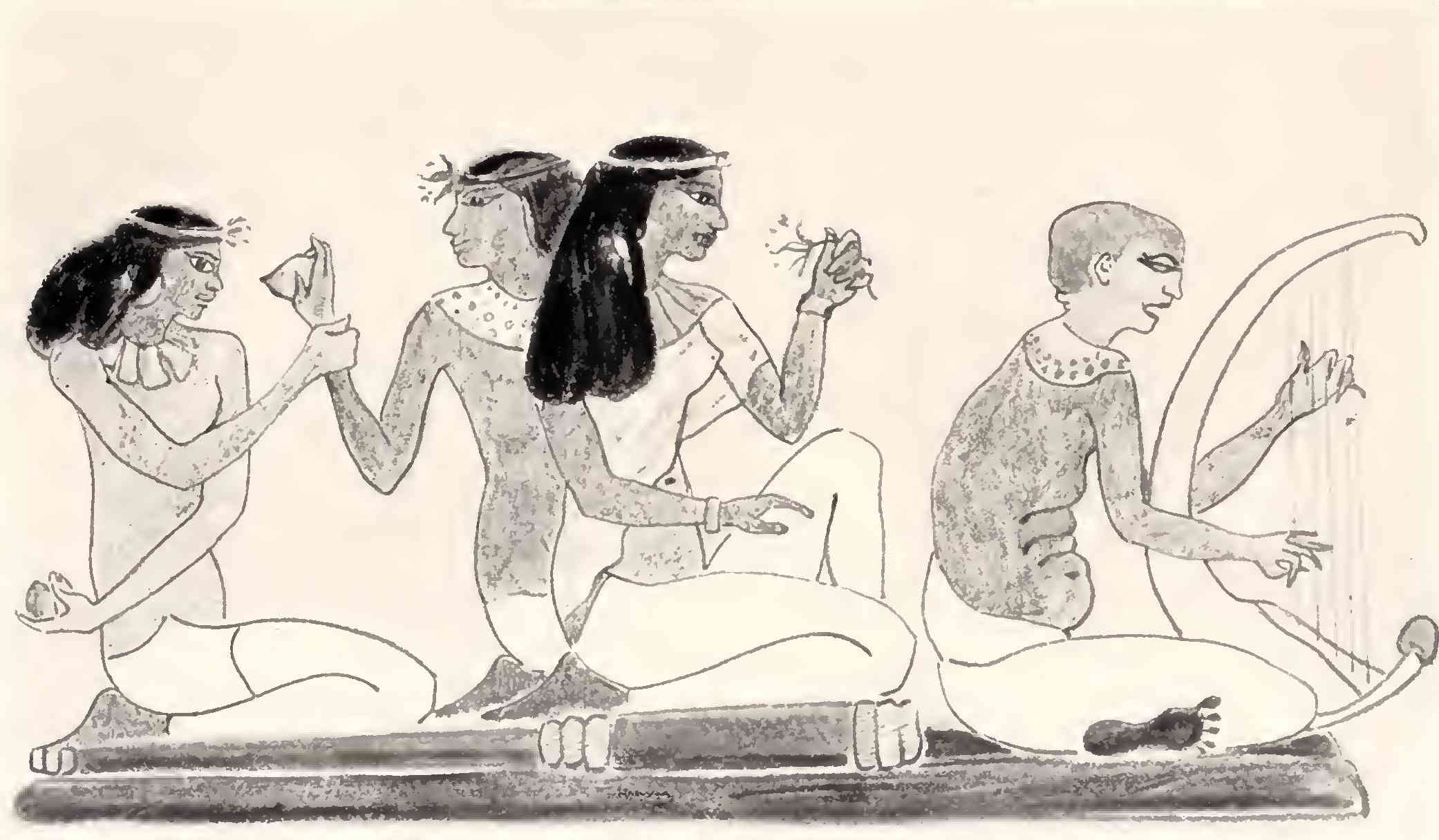

Aus dem Grab des Menne.

Wir schaukelten auf dem schwarzen Wasser, der Mond kam und ging, und man bemühte sich umsonst um Stimmung.

Der fette Führer sagte kein Wort, er mochte überlegen, ob er nicht diesmal zu viel um den Mammon gewagt hatte.

„Lasse die Ruderer singen“, befahl die Dame aus Amerika.—„Wir hätten niemals dieses Boot besteigen sollen“, war die ungereimte Antwort.

„Wir wollen, daß die Ruderer singen.“

„Also singt“, sagte der fette Führer schaudernd.

Die Leute waren aus dem Schlummer gerissen worden (der Führer hätte wahrlich die Expedition besser vorbereiten können) und zeigten keine große Lust zum Singen. Einer schlug einen Vers vor, der keinen Anklang bei seinen Kameraden fand und fallen gelassen wurde.

„O, wie reizend“, sagte die Amerikanerin, als niemand gesungen hatte.

Der jüngste Ruderer schlug einen Vers mit einem ziemlich eintönigen Kehrreim vor. Die anderen wiederholten ihn öfter als nötig.

„Was heißt das, was sie singen?“ fragte die Dame interessiert. Doch der Führer sah in die schwarzen Wellen. Ihm bangte um sein Leben.

„Frage sie, was sie singen.“

„Sie singen Unsinn, niemand kann sie verstehen“, wehrte er sich.

„Frage sie dennoch!“

Gott, diese Nubier haben doch niemals über den Sinn ihrer Viertaktlieder nachgedacht.—Wenn man sie fragt: „Was ist es, das ihr singt?“, so glauben sie, man fragt, „was ist es, das ihr rudert?“

Sie lachen alle wie die Schulbuben, schauen sich an, und mit hochgezogenen Schultern kichern sie. Es gibt nichts Unangenehmeres diesen Leuten gegenüber, als die Rolle des dummen Fremden zu spielen. Ich muß dabei ganz still sitzen, weil ich nun einmal dazu gehöre.

„Also was singt ihr?“

Ich hoffe, er ist gezwungen, in seiner Antwort eine drastische Übersetzung zu geben, die den Damen Ungelegenheiten bereiten würde. Aber leider passiert gar nichts.

„Wir singen: Unter deinen Strahlen

Mond, Mond, Mond —

Ist es glänzend!

Mond, Mond, Mond.“

Es konnte nicht harmloser sein.

Atmosphäre—mehr nicht; allerdings genug, um mich fortzureißen zu ferneren, höheren Lagen.

Diese Gesänge, sollten sie graphisch ausgedrückt werden, dürfte man nicht in Windungen sondern in horizontal untereinander geordneten Strichen zeichnen. Sie sind wie fernes Echo aus der Musik des Weltalls, die selbst noch in ihren letzten Silben eindringlich beredt bleibt.

Das hochgeschwollene Wasser hebt unser Boot mit feindlicher Gebärde, aber die langgezogenen Töne, die unversehens mit einem bellenden Laut abbrechen, legen sich wie ein schützendes Netz darüber.

Das Schiff erweist sich als viel zu breit für den Eingang zum Tempel.

Von der schönen Front mit der Kampffigur wird keine Notiz genommen; die steifen Göttinnen, deren mädchenhaft schlanker Körper vom Mond liebevoll beschienen wird,—niemand beachtet sie, und sie nehmen sich, weiß Gott, lieblich genug aus über den Quaderfugen hinüber geformt, ihre Körperlichkeit scharf gezeichnet und trotzdem voll von plastisch hingehauchten Unterschieden. Die schlanke Hathor lächelt verzeihend. Sie hat auch solche Damen gekannt und solche Sklaven, wie der Führer einer ist. Sonst gebietet und verbietet er; heute führen die Damen das Szepter.

Ich protestiere dagegen, daß wir einfahren, aber ich werde keiner Antwort gewürdigt. Wir sägen uns mit dem Boot durch den Eingang hindurch und dringen in den Säulenhof, wo es grünschwarz plätschert.—

O Isis und Osiris!—Mozarts Gebet zittert mir in der Kehle.—Mozart—o wer mir jetzt von ihm ein Ständchen brächte oder ein Requiem.—Ein Requiem für mich, dem ich selber lauschen könnte. Ich bin hier begraben. Mich dünkt, es trauert wer um mich. Himmlisch ist dieser Mozart, der mich beweint und mich schwebend erhält. Isis, der süßen trauernden, die unermüdlich ihren meuchlings ermordeten Osiris sucht, sind diese Säulen hier geweiht. Fürwahr, ein harmvolles Frauenschicksal, das Isis beschieden ward. Osiris ist zur Tafel geladen, die ihm zu Ehren sein Bruder Seth veranstaltet. Da zechen zweiundsiebenzig Freunde, und Osiris, der Sonnige, geht lachend auf die Scherze seiner Gastgeber ein. Ja, als sie von ihm fordern, er solle sich in eine Truhe legen, da scheut er sich nicht, anderen gegenüber sich derartig zu verkleinern.— Kaum aber füllen seine Glieder den engen Schrein aus Zedernholz, schon schließt sich die Truhe über ihm zu engstem Grabe, und zweiundsiebzig Freunde eines steinherzigen Bruders tragen den auf ewig versiegelten Sarg bis zu den Ufern des Nils, wo sie die nunmehrige Totenbarke versenken ...

Isis wartete diesen Abend vergebens auf den geliebten Mann ...

Sie muß den grausigen Hergang seiner letzten Stunden vernommen haben, denn von dem Tage an irrt sie den Nil entlang und späht nach dem kostbar eingelegten Sarge. Der aber war längst vom Strom dem Meere zugespült worden. Zuletzt findet sie ihn am Meeresstrand, fern von Ägyptens Küste, nimmt ihn an sich und lebt ein seelenloses Leben an der Seite ihres Toten. Aber ihr Sohn Horus, der zurückgeblieben war, bedurfte ihrer, und so sah sie sich als Mutter gezwungen, dem Lebenden, wenigstens für kurze Zeit, den Toten zu opfern. Sie verbarg ihr Liebstes so gut sie es vermochte und eilte zum jungen Horus.

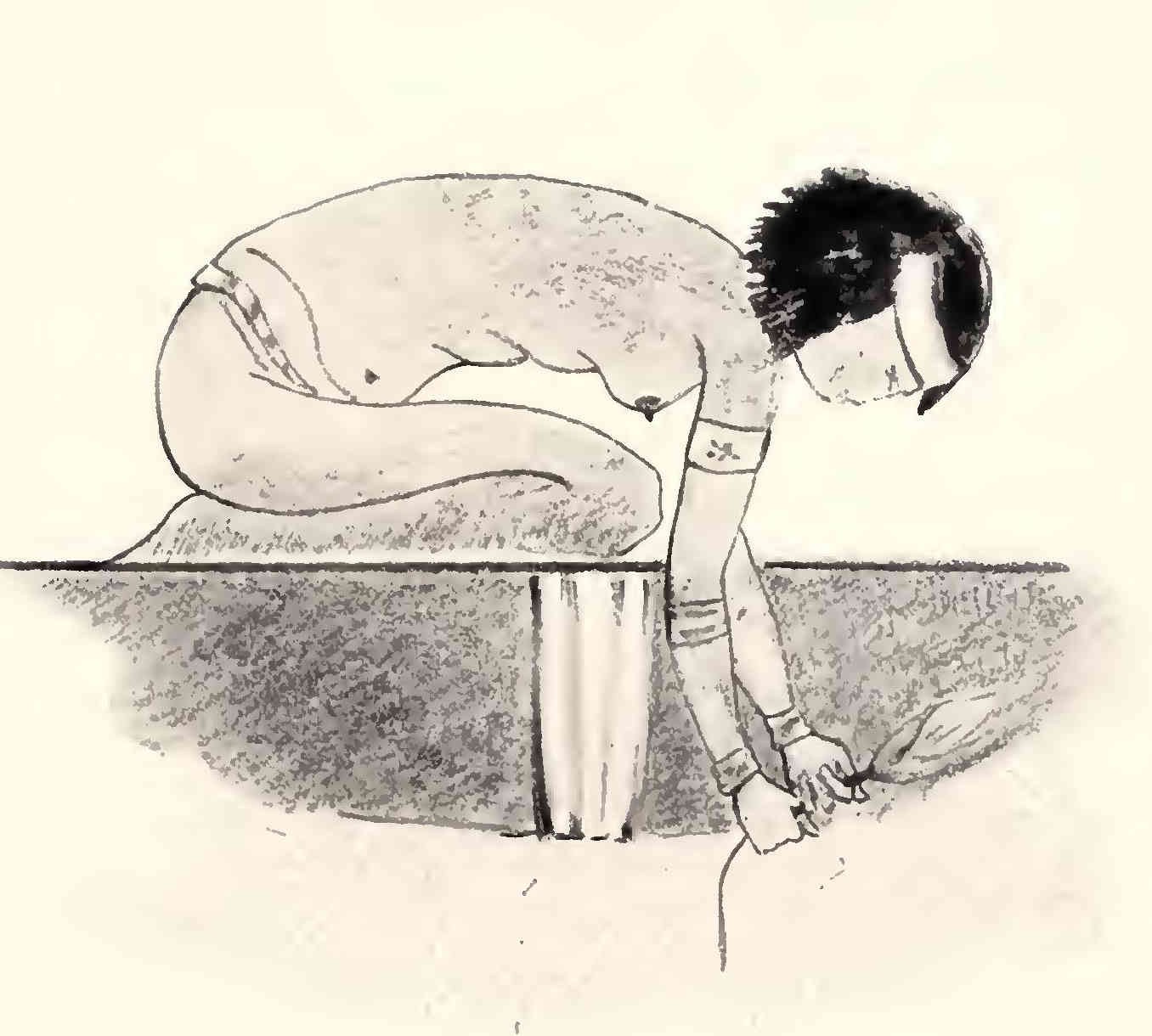

In dieser Zeit veranstaltete der Schwager eine Wildschweinjagd, wobei das Versteck aufgestöbert wurde, und Seth die eingelegte Truhe, die den Bruder barg, erkannte. Diesmal ließ er den in vierzehn Teilen zerhackten Leichnam in alle Himmelsrichtungen zerstreuen. Aber die unermüdliche, zarte Isis suchte die Teile ihres einstigen Glücks und wo sie welche fand, erbaute sie darüber einen Totentempel. Ihrem Sohne schenkte sie eine kostbare Kraft, den Haß.—Horus zog gegen den ruchlosen Oheim zu Felde und kehrte als Sieger und als König heim. Die Sage erzählt, er habe durch Zauberei den toten Vater zu neuem Leben, als König des Totenreichs erweckt. Im Museum zu Kairo ist eine wunderbar schöne Wiedergabe dieses zum Leben erwachenden Osiris, der flach auf Bauch und Brust liegt und nur das Haupt mit einem verzückten, gottschauenden Lächeln hochhebt. Die Gurgel ist weit gespannt, das Haar staut sich im zurückgebogenen Nacken, der geflochtene Bart allein unterstützt, steif aufgestellt, dieses verklärte Haupt, während sich der armlose Körper an der Erde festgesogen hält.——

Isis als Göttin und Osiris zum Gott erhoben, werden fortan die geliebtesten Beherrscher der ägyptischen Geisterwelt sein—und Osiris wird die spezielle Verpflegung und das Beglücken aller Toten im zweiten Leben anvertraut.

Mir fehlt ein guter Händedruck, und ich sehne mich nach meinem Requiem. Geisterhaft steigen und scheinen die Göttlichen auf der Tempelwand. Wer nur immer so lächeln könnte. Auf den Knien durch die ganze Welt würde ich solchem Lächeln nachziehen, denn es umfaßt das Heiligste, Wahrste, Vollendetste. Es ist nicht etwa eine Rasseneigentümlichkeit, sondern nur ein gewollter Schönheitsausdruck, Schönheit des Beinahelebens, des Halbverklärten, des Wunsches, des fernen Zieles, nicht des Errungenen ... Durch das Vorbauen des Mundes müssen sich stärkere Schatten zeichnen: durch das Verflachen und Verkürzen der Nase muß diese in Licht und Nichts zerfließen: so liegt alle Idee im Munde allein, in ihm, der alle Wahrheit trägt.——

Wir aber scherzen auf unserem Boot.

Ich begreife nicht, weshalb die anderen sich das alles antun.

Nun wird man eine Weile in Betrachtung der Säulen warten;—keineswegs, die Leute am Ruder hatten kaum das Schiff in den Hof gezwängt, als ihnen schon wieder bedeutet ward, denselben durch einen zweiten Ausgang zu verlassen. Ich dachte: „Wann bin ich wieder auf meinem Kamel?“

Die andere Amerikanerin, die bis dahin nur wenig geredet hatte, sagte nun, sie sei von Ägypten sehr enttäuscht: sie hätte gehofft, mehr von den goldenen Gärten Allahs zu sehen!—Das muß ein merkwürdiges Gefühl sein. Ich kenne es nicht, und lasse mich nicht enttäuschen. Zwar, ich finde die Herrlichkeiten dieser Welt oft einem mißratenen Buntdruck gleich: man sieht die schöne Zeichnung,—die Farben aber sind beim Druck einen halben Millimeter über die Konturen gewandert (mehr fehlt in den seltensten Fällen).

Enttäuscht könnte ich allenfalls auf dem Totenbette sein ... Vorher aber nicht.

Um 1½ Uhr war ich wieder im Hotelgarten. Der Mond stand in einem sauber geputzten Himmel. Unsere Kamele haben hoffentlich den wohlverdienten Schlaf gefunden.

Am Nachmittag soll ein Rennen sein von Kamelen, Menschen, Eseln, Pferden. Der Rennplatz ist in der Wüste, die Sonne am Himmel. Was für einen Schatz von Esel habe ich heut unter mir. Er läuft so wie Kubelik Paganini spielt ohne einen Fehltritt—er hält das Tempo ein, das er begonnen hat, ob er bergan oder bergab geht—, ob er scharf wenden oder ausweichen muß.

Er ist eine aufgezogene, mechanische Riesenmaus, und ich könnte auf seinem Rücken Mokka trinken. Ich habe natürlich nie einen Damensattel. Wofür diesen Turm? Es geht das normale Reitgefühl verloren, und es entsteht eine unnatürliche Sicherheit, die verhängnisvoller werden kann, als die Unsicherheit im Herrensattel, die durch gutes Reiten verschwindet. Eine Dame im Damensattel, die nicht wirklich reiten kann, sieht niemals schön aus. Allein wenn die Hände unsachgemäße Bewegungen machen, in engen Handschuhen, Hände, die nicht imstande sind, einen Nagel richtig einzuschlagen oder eine Schale zu halten, Hände, die einen Reitstock wie einen Bleistift tragen und womöglich vor dem Aufsitzen à la Königin Elisabeth in Maria Stuart—Hoftheater,—gebieterisch wippen ... Wer reiten will, bediene sich eines gewöhnlichen Sattels, ohne Hörner und Gabeln; und gar auf einem Esel.

Ich freue mich auf das Rennen. Ramses mit dem Glöckchen soll dabei sein.

Am Rennplatz findet sich eine bunte „Möchtegern- und Kannichtgesellschaft“. Ein paar englische Offiziere repräsentieren den Mut, einige Damen echte Sportsliebe, einige ältere Elemente die Kenner, und dann gibt es ernste, genaue Sachverständige als Richter.

Mumie des großen Ramses.

Kairo, Museum.

Das Pferderennen bestand aus einem Araberschimmel und einem Araberbraunen, die beide vollkommen schön waren und gleich schnell galoppierten. Die Distanz betrug 7,50 m. Spaß beiseite, sehr viel länger war sie nicht! Es wurde dreimal ein totes Rennen gelaufen— bis die Schiedsrichter ein Gymkhana vorschlugen— bei welchem sich sofort herausstellte, daß der eine Reiter das Spiel geübt, der andere es kaum gekannt hatte. Der Schimmel gewann.

Dann liefen sieben Kamele. Alle starteten im Galopp —außer einem einzigen—und man hatte das merkwürdige Gefühl, daß diese Tiere nichts wiegen. Sie haben gar so lange fleischlose Beine.—Ramses wurde zweiter im Trab. Trotz aller Versuche seines Reiters, der durch Kontorsionen und Armeschwenken Galoppsprünge einleiten wollte, mein Ramses tat es nicht.

Bisher war das Publikum freundlich gesinnt, aber nicht hoch gespannt. Da zeigte sich, daß die Veranstalter des Rennens Menschenkenner waren. Eine Truppe schwarzer pudelköpfiger Bischarin-Beduinen gruppierte sich zu Spielen, Tänzen, Hochspringen. Wie Tauben flatterten alle Damen von den Tribünen herab, die Kodaks krachten, die Kautschukbälle zum Belichten sprangen aus den Etuis, und alles stellte die Sucher und Mattscheiben ein.—Die Damen taten ein Bein vor, um mehr Halt zu gewinnen. Der Wind blies ihnen die meterlangen Schleier um die Ohren und schwellte die Sommermäntel von unten herauf. Derweil begannen die Schwarzen einen recht wenig echten Schild-und Speertanz.

Hübsch war ein Spiel, das in folgendem bestand: Ein Mann hebt einen Schild im Augenblick, wo ein anderer ihm gegenüber einen Knüppel so wirft, daß dieser in der Luft durch den Drehschwung Räder schlägt und dröhnend den vorgehaltenen Schild trifft. Kaum sitzt der Knüppel des ersten, schon dreht sich der zweite des Gegners, und die Schläge folgen so rasch, daß man fast gleichzeitig einen Knüppel schwingen sieht beim Anprall des nächsten. Dabei ducken sich die Spieler und schießen in die Höhe, und die Armbewegung, die von oben herab geführt wird, ist vollkommen schön.

Dann kam das Springen zweier ziemlich gleichgewachsener Jünglinge auf einen bestimmten Rhythmus, den die übrigen durch Singen hervorbringen.

Sie sagen in einem gedrückten, fast maschinellen Ton unisono mit tiefen Männerstimmen: Heijayä! Heijayä! Heijayä! Heijayä! Auf das a wird der Akzent gelegt, die anderen beiden Silben sind kaum hörbar. Auf das ja haben die Springer den Höchstpunkt im Springen erreicht; an he stoßen sie sich vom Boden ab. Dabei biegen sie die Knie kaum—bloß anfangs, um sich Schwung zu geben. Nachher glaubt man, sie haben Hartgummisohlen, die sie immer höher springen machen. Der Chor spornt sie durch Beschleunigen und stärkere Betonung an, und—unglaublich—die zwei Springer, die zusammengewachsen scheinen, kommen immer höher hinauf. Unter ihren Sohlen, wenn sie in der Luft sind, erblickt man die Köpfe der rückwärts stehenden Heijayä-Männer. Ich weiß nicht, wie sie so in Schwung kommen können. Sie bewegen nicht einmal die Arme dabei. Und sie wissen wohl selbst, wie unwahrscheinlich sie aussehen, denn sie lachen verschmitzt jedes Mal, das sie höher kommen.

Die Fünfuhr-Nachmittagsonne beleuchtete den Heimritt auf meinem Paganini-Kubelik. Wir ritten durch den Lebensmittelmarkt, wo die schönsten Kornpyramiden sich auf sauber gekehrtem Steinboden auftürmen; schwarzumwickelte Weiber hocken daneben und blicken uns an mit heißgekochten Augen. Wie sinnlos wird das Auge ohne den Mund, den sie mit nervöser Handbewegung vor dem Fremden zu verbergen suchten.

Heute abend wird nichts mehr unternommen. Ich will im Zaubergarten des Hotels spielen wie früher ... ich will Käfer suchen, Erde anrühren und an liebe Dinge denken.

Akazien und Sykomoren, Orangen-und Zitronenbäume, Rosen und Pelargonien, das ist zu viel! Die Akazien haben etwas Fetzenhaftes in der Aufmachung, die Sykomore ist dicht wie Filz und verästet wie unsere Apfelbäume, mondbereit, voller Rauschen ... schon der Name Sykomore ist so schön!—

Die Rosen duften intensiver zu mir herauf,—ich sitze auf meinem Balkon, und im Garten spielt eine Streichkapelle ihre Stücklein; es ist zwar immer nur Stiergefechtsmusik mit Mantillaromantik, aber wenn sie auch noch so schlecht ist, so kann sie doch gut ausgeführt werden: Fremde Rhythmen und gutes Saitenspiel stören mich beim Denken nicht, und ich muß sagen, der Kapellmeister hat Geschmack und Gefühl für Tempi, auch läßt er die Schmarren mit einer Bescheidenheit spielen, die sie liebenswürdiger erscheinen läßt.—

Nein, ich bin ganz glücklich, wenn ein Stück wieder anfängt. Dazu habe ich schwarzen Tee mit einer Zitronenscheibe darin und schwarzes Brot, wie ich es nur in Oberbayern beim Wirt bekomme. Ich bin heute in einer Stimmung, wie der kleine Spitz, der ein Ohr oben und eins schlapp trug; das bedeutete immer bei ihm Seelenfrieden mit Abenteuerlust; eine gefährliche Verbindung.

Ist es erlaubt, nachts Klaviere in den Garten zu stellen? Ich habe das noch nie gesehen. Niemand steht in der Nähe. Alle Gäste baden, putzen sich und sind vor einer guten halben Stunde nicht zu sehen.

Die Sykomore hat endlich ihren Mond, die Bougainvillias, vor lauter Blühen, haben ihre vollen Arme über die Brüstung geworfen, und tagesmüde hängen ihre Purpurdolden an der weißen Mauer.

Jetzt oder nie. Ich gehe zum Klavier—ich weiß,— es hätte die Mondscheinsonate werden müssen, weil die Dekoration dazu schon eingerichtet war—aber es kam die Appassionata—zunächst der dritte Satz, um das Gedächtnis zu prüfen—dann aber, als dieses sich als treu erwies, der herrliche erste Satz und der zweite mit den Variationen und nochmals der sehnsüchtig glänzende dritte.

So etwas glückt einem einmal im Leben—ein Garten—in Mondlicht getaucht, ein einsames Klavier darin und niemand in weitem Umkreis sichtbar. Ich spielte wie im Traum—das Gedächtnis war brav bis zum Schlusse.

Ich erinnere mich, einmal einen merkwürdigen Traum gehabt zu haben: Ich bin auf einem Berg— unten rauscht ein Strom—und der Boden, auf dem ich stehe, ist bedeckt mit feinstem, salzhaltigem Sand. Eine prachtvoll polierte Mahagoniwanne steht da, mit natürlichem, warmem Wasser gefüllt. Ich stoße an die Wanne, und es tönt schön heraus,—da setze ich mich daran—spiele auf dem Wasser die herrlichsten Melodien und wenn ich mit dem Fuß drücke—Pedal— rauscht unten der Strom. Ich denke dabei: „Salz, Wasser, Mahagoni und Radium ist Musik, niemand sagen!“—

Der letzte Akkord vom letzten Presto saß—das Klavier blieb allein im Garten zurück, und ich werde im Speisesaal von überkultivierten Kellnern bedient. Der unsere kennt das Wort Obst nicht mehr: das Leben im Orient hat ihn paradiesische Bezeichnungen gelehrt. Er weiß, daß ich Obst lieber zwischen den Mahlzeiten esse—und sagt jedesmal: „Und die Frucht aufs Zimmer, nicht wahr?“ Er ist Meister im bekannten Kellnergriff—Gabel und Löffel in einer Hand —System Schere—und legt mit großer Sicherheit auf diese Weise die einzelnen Menustationen in meinen Teller; meine Gutmütigkeit, denn ich hasse dieses Vorlegen—ich wähle lieber selbst—und kann unbemerkt nach meinem Geschmack alles mögliche erwischen; ich kann aber nicht einem anderen detailliert sagen—„so“—hier noch diesen gelben Fetzen, noch etwas von dem Grünen, noch ein wenig von da, wo’s so braun ist, überhaupt noch ein Stück ...“ Das sieht noch gefräßiger aus, als es ist. Kurz, meine Gutmütigkeit, dieses dem Kellner zu gestatten, wurde dadurch bestraft, daß er mir ein Paprika-Rahm-Hendel aus beträchtlicher Höhe so in den Teller warf, daß mein Kleid von oben bis unten davon gesprenkelt wurde.—Daß ich das Kleid zum ersten Male anhatte und daß es nicht waschbar und die Farbe und das Material heikel waren, versteht sich von selbst. Abends spielte die Kapelle zu Ehren des Mondes und mit Hilfe des Klaviers Variationen über das Thema: „Au clair de la lune, mon ami Pierrot.“

Also deshalb das Gartenklavier.

Heute früh bekomme ich einen Brief mit der Aufschrift: „An die Dame, die gestern im Garten Klavier gespielt hat.“ „Erlauben Sie mir Ihnen zu danken für die Freude, die Sie mir gestern gemacht. Seit acht Jahren bin ich krank, seit acht Jahren habe ich keine Musik gehört. Die ganze Nacht hatte ich sie im Herzen und in den Ohren. Ich habe sie früher selbst gespielt, aber heute bin ich zu krank, um zu wissen, was es war. Ich wäre Ihnen dankbar, wollten Sie mir den Namen sagen. Dank im voraus. E. St.“

Irgendeine schwachsinnige, extravagante Schwärmerin, hätte ich gedacht, wäre nicht ihre Schrift. Ich finde in diesen gesunden, kräftigen Zügen eine seltene Willensstärke und verfeinerten Geschmack. Die Buchstaben sind wohlgenährt, ohne verwöhnt zu sein. Jeder ist frei, aber voll von innerem Halt, voll Selbstdisziplin. Angenehme Ränder geben dem Brief Übersicht und Ruhe dem Leser. Ich muß wissen, wer mir schreibt, wissen, wen Beethoven glücklich gemacht hat.

Ich lasse mich anmelden.

Ich finde eine Frau von 50 Jahren in einem Bett aus indischer Waschseide und weicher, leichter Wolldecke, eingewickelt in weißen Shetland-Shawl. Auf der Decke ruhen zwei Marmorhände, abgemagerte, sehr schöne Hände und im Kissen ein kluges, krankes Gesicht mit einem der lustigsten Lächeln, das ich je gesehen habe. Ich setze mich an das Bett—und ich weiß, daß einer mit uns da saß—einer, den sie gar nicht fürchtete, sie sprach von ihm, sie sagte: „Sehen Sie, ich bin jetzt 50 Jahre alt, er will mich immer holen, aber trotzdem ich fast keine Lungen habe, lebe ich noch“, und sie freute sich darüber, wie über einen guten Witz. Dann sprachen wir von Beethoven.

Sie hat große Augendeckel und darunter braune Augen, ist lebhaft wie ein Kind, und Humor hat sie wie selten jemand. Sie muß lachen, weil ihr Herz so schlecht ist, und weil ihr Doktor, der sie mühsam hierhergebracht hat, nicht weiß, wie er sie zurückbringen soll, und weil sie, die Lebendige, nichts tun kann—kaum lesen, kaum schreiben—weil ihre großen, braunen Augen nicht mehr scharf sind. Sie lacht so mild und verzeihend für die Beherrscher ihres Schicksals.——

Sie fragt mich: „Wollen Sie die letzte Zeichnung meines Lebens sehen?“

Wandgemälde aus dem Grab des Menne.

„Ja, bitte“—und sie entwickelt einen Bogen Papier, auf den sie einen Jünglingskopf gezeichnet hat, der schmerzlich lächelnd, den Kopf und die Augen gesenkt hält.—Ich war sprachlos über die Feinheit dieser Zeichnung, technisch war sie vollendet, mühelos auf das Zarteste in hundert Tönen modelliert. Es war keine dilettantenhafte Feinheit, kein schwacher Strich, sondern ein gesundes Gewebe von Schatten, ohne den kleinsten Zeichenfehler, und wirklich, der Ausdruck war fesselnd und eigenartig.

„Das ist keine Kopie?“

„Nein! Nein! Das ist eine Bettphantasie, und finden Sie, daß er lächelt? Das wollte ich nämlich machen; ich will nicht, daß er kummervoll aussieht.“

Ich erzähle ihr von meinen Erfahrungen mit Wespen, Käfern, Heuschrecken, Skorpionen, und sie greift wortlos zu einem Buch, worin solche Erlebnisse von einem Franzosen, den niemand kennt, beschrieben werden und das sie, so gut sie kann, mit Interesse liest.

Und noch etwas Merkwürdiges entdecke ich, sie spricht und liest Altgriechisch mit Genuß; erzählt und übersetzt mir ein Wort des Sokrates über den Tod, das so lustig ist, daß ich es hier wiedergeben muß: „Die Schwäne, wenn sie spüren, daß sie sterben müssen, singen am meisten und lautesten vor Freude, daß sie sich bald zu dem Gott begeben werden, dessen Diener sie sind. Die Menschen aber, weil sie sich so sehr vor dem Tode fürchten, verleumden die Schwäne und sagen, daß sie vor Schmerz singen und sich ihres Todes wegen beklagen, und bedenken nicht, daß ein Vogel niemals singt, wenn ihn hungert, friert, oder wenn er in Angst ist ... Auch ich will von diesem Leben in keiner geringeren Geistesverfassung scheiden wie sie.“

Deutsch und Französisch liest sie wie ihre Muttersprache, das Englische—und ist in beiden Literaturen gut bewandert. Sie hat etwas übermenschlich Starkes in ihrem Wesen und ist so ehrlich, einfach, ohne Prüderie, wie kleine Kinder sind. Ich will, solange wir in Assuan sind, täglich sie besuchen. Diese Sterbende ist für mich eine Quelle des Frohsinns—ich fühle ihre Stärke und die meine, und das macht mich elastisch und gesprächig.

Der Zauber dieser älteren Frau hat mich ganz gefangen genommen. Sie hat zu ihrer Pflege und Bedienung eine Kammerjungfer aus der Bretagne, das Bild der Gesundheit, mit Wangen voll Blut und Kraft, und— dem traurigsten Ausdruck vollkommener Hoffnungslosigkeit in allen Zügen, denn sie liebt ihre Herrin ...

Diesen Kontrast der beiden—die Sterbende mit dem heiteren Wesen—die andere gesund und voll tiefer Trauer, hätte nur ein Daumier malerisch festhalten können.

Einmal sagte sie mir, Suffragetten könnte es nur in England geben, wo Tausende von jungen Männern das ganze Jahr durch Sport, Reisen und hauptsächlich durch Kolonien abwesend seien.

Am 6. März nehme ich von ihr Abschied. In Luksor werde ich sie wiedersehen.——

Morgen fahren wir an Bord der „Indiana“ den Nil hinauf.

Es gibt nichts Heißeres als warten. Unser Dampfer ist noch verankert; es wird noch viel geschrien und manches gehißt. Auf Deck wird unbarmherzig geschnattert. Mein Gott, was sind das für Leute: schon eingerichtet in Korbsesseln, und immerfort scheinen sie zu fünft irgend etwas aufzusagen. Auf was wir warten, weiß ich nicht. Nicht daß ich etwa ungeduldig wäre, ich kann Ewigkeiten warten.

Auf einmal taucht ein milchweißes Eselein auf, das auf dem Sand galoppiert, beladen mit vielen Säcken und einem in Seide gehüllten Mann—unserem Führer von Assuan, der es durchgesetzt hat, mit uns zu reisen und der in aller Eile seine sieben Sachen gepackt hat. Ich habe nichts dagegen, denn Murad ist im Gegensatz zu seinen Kollegen bescheiden, schweigsam, natur- und menschenkundig, und gottlob hat er Kunstgeschichte nicht studiert. Er ist eben bloß Führer, ausgezeichneter Reiter wie alle Araber und ein geschickter Reisemanager.

Nun konnten wir die Anker lichten. Das Rad rückwärts fängt an brummend mit dem Nil sich zu balgen —— es entsteht eine 4 m hohe Schaum-Spritz-Gischtmasse, und naturgemäß fallen mir die Verse ein, die jeder deutsche Schüler sich einprägen muß: „Bis zum Himmel spritzet der dampfende Gischt.“

Ich weiß nur, daß ich damals „Gischt“ für ein als Reim speziell erfundenes Wort gehalten habe.

„Fräulein, was ist Gischt?“

„Das wissen Sie ganz gut selber.“

Ich habe es nie erfahren.

Die Schaumsäule hinter uns ist nicht übel. Man denkt auch an den Geysir.—Von diesem Wasserfall onduliert der Nil in regelmäßigen, zuerst hohen, harten, dann weichen Wellen, und wir gleiten weiter. Ich kann mir gut denken, daß es den Krokodilen zuletzt ungemütlich geworden ist; früher waren hier welche zu sehen;—zuerst konnten sie von der Dampfschifffahrt denken, hier handle es sich um ein Elementarereignis, wie sie von ihren Urahnen sicher erlebt worden sind. Dann, als sie regelmäßige Fahrpläne dabei beobachten konnten, beschlossen sie, die Wohnung am unteren Nil aufzugeben.

Wie hübsch müßte es sein, in einem kleinen Boot, am großen angekettet, auf den Schaumwellen zu tanzen.

Wie grün und immer undurchsichtig das Wasser bleibt.

Wir passieren unter endlosem Schreien die vielen Schleusen, sind endlich auf dem großen Staubecken und lassen einen Riesenschleusendamm, der eine Brücke von Ufer zu Ufer bildet, hinter uns. Wir sind auf einem See, umschiffen einige Inseln—auch Philae grüße ich noch einmal—und nun ändert die „Indiana“ ihr lärmendes Anfangsstadium—die Reise beginnt allen Ernstes, und ich nehme die bequeme Pose des Orientforschers an, wie sie mir aus Bilderbüchern bekannt ist. Ausgestreckt, ausgebreitet—im Schatten, Buch, Papier und Bleistift bequem erreichbar; Augen halb zu. Aber die fünf neben mir sind mit Aufsagen noch nicht fertig. Das geht genau so hurtig und fröhlich wie vorher! Vier Herren, eine Dame. Ich lege mich ganz zurück und erforsche das Firmament.

140 Störche sehen auf uns herab. Sie kreisen trichterförmig wie in einer Ballettfigur. Die Nahen sehen schwarz, die Fernen grau aus, dann drehen sie sich und die Schwarzen werden heller. Nun aber blendet es mich so sehr, daß ich die Augen schließen muß.

Ha, wie man hungrig wird auf solch einem Dampfer —namentlich wenn meine Nase mit Recht behauptet, daß der italienische Koch risotto al sugo di carne con formaggio vorbereitet.—Dieses himmlische Gericht bekamen wir nachher unter dem Namen Riz à la financière, gefolgt von anderen Speisen mit französischen Courtisanen-und Ministernamen; bei Ritz will ich es mir gefallen lassen. Da ist noch Sinn dabei. Aber hier, wieviel appetitlicher würde es sich ausnehmen, wollte man die Speisen brav beim Namen nennen und auf Garnierungen verzichten.

Unser Speisesaal ist klein und hat Platz für etwa 24 Menschen. Wir sind zum Glück nur die Hälfte. Wir, die vier Redseligen—bei dieser Gelegenheit muß ich bemerken, daß die Frau 90% des Geredeten selbst übernimmt und daß die Sprache die czechische ist,— eine englische Familie und ein Menschenpaar in den besten Jahren aus Berlin.

Die alte weißhaarige Engländerin sagt eben von sich —sie würde überall für die Königin von Rumänien gehalten. Sie trägt einen schwarzen und darüber einen gewöhnlichen Zwicker, und außerdem hält sie in einer Hand ein Lorgnon mit doppelten Gläsern, die wie zwei offene Flügel rechts und links vom Schildpattgriff stehen. Dieses legt sie mit kindlich unbewußter Geste so auf den Mund, daß rechts und links die zwei Augengläser starren. Lange, lange bleibt sie in dieser sinnigen Pose unter den 8 Gläsern, der Mund öffnet sich unter dem Druck des Schildpattgriffes, und immer noch ruht ihr Blick durch den doppelten Zwicker auf etwas rein Geistigem natürlich, denn sie sieht nichts als Gedanken.—Ihr Mund gleicht jetzt dem Schlitz einer Sparbüchse. Nun schließt sie ihn, und fängt dabei mit den Ecken an.

O diese Mundwinkel,—die man auswindet wie ein Wäschestück, halb Lächeln, halb Sicherheitsschloß, —das einen wertvollen Schrein verschließt. Der Königin dünkt ihr Schrein sicher als der Wertvollste des ganzen Schiffes. Die Mundwinkel sind so rechte Schlupfwinkel für allerlei Bosheit, kleinste Selbstsucht und dümmsten Eigensinn.

Ihren Augen erlaubt die Königin eine jugendfrische Serenität, als hätte ihre Besitzerin das alleinige Monopol für Reinheit, Lebensfreude und Weisheit. Sie hat allerdings Zeit gehabt, für die geringsten Betätigungen ein System anzunehmen. Ich sehe das an der Art, wie sie sich der Sonne und dem Wind, den Kellnern und der Natur gegenüber benimmt. Die fünf Dinge, die sie benötigt, vergißt sie niemals, und sie hat auch entdeckt, wie praktisch es ist, die Hände frei zu haben; dafür nimmt sie, wenn sie damit nicht schreibt, ihren Füllfederhalter (natürlich keinen Bleistift) quer in den Sparbüchsenmund und ordnet herzig-unbewußt ihre Papiere am Tisch.—Sie weiß ganz genau, daß sie wie ein 13 jähriges Schulmädchen aussieht; „das mache ich eben so.“

Sie hat maschinengeschriebene Korrekturbogen vor sich.

Die Wonne!

Wenn ich nur einen einzigen Satz daraus lesen könnte.

Ich bin sicher, sie weiß vom Schiff genau Lee, Backbord, Takelage, Achterdeck, Heck—und schriebe von einer Bö, wenn sie es sich auf dem Nil gestatten dürfte.

Ich kann sehen, wie sie Augenblicke trockenster Unfruchtbarkeit zu erdulden hat. Ihre „mit einem einfachen Achatring geschmückte Rechte“ drückt sie verzweifelt an die Schläfe und späht auf das Ufer.— Ha—da wären sie ja, die malerischen Wassermühlen, Schadufs genannt; da ließe sich so schön sagen, daß schon zu Pharaos Zeit (natürlich im Singular) diese Bewässerung ... Nein, heute wird es nichts. Sie steht auf und begibt sich zu den übrigen Mitgliedern ihrer Truppe. Die Königin, die alle Systeme beherrscht, hat sich für ihren Gang, für ihre Aussprache und für die allgemeine Haltung ein Mittelding zwischen Mutter, Gattin, Junggesellin, Geliebten und unschuldigem Säugling angeeignet. Man sieht, wie stark die übrigen Familienmitglieder von der reichen Größe, der tiefen Lebensweisheit und von der Tatsache der echten Druckbogen beeinflußt sind.

Eine magere, fliegenabwedelnde Nichte schreibt ganz prosaische Ansichtskarten.

„Let me see who it is“, sagt die Tante, denn sie wird ihren Namen—das Autograph—nicht überall hinsetzen.

„Oh yes! of course, I will write too.“

Der blinde Harfenspieler aus dem Grab des Nacht, Theben-Westufer.

Sie schreibt sicher doch von den Wassermühlen oder „auf dem Vater Nil“—oder „unter dem südlichen Kreuz“.

Ich sehe gern unserer nubischen Mannschaft zu, schmalhüftig und flachleibig, dabei breitschultrig sind die Jungen—ihre blutroten Sweater hängen in losen Falten fast bis zum Knie herunter. Die Maschen sind nie gedehnt worden durch das Einzwängen von strammen Brustkörben. Man sieht bei der geringsten Bewegung das Mitarbeiten der Rückenmuskeln, die hervorspringen, das Rückgrat flach dazwischen lassend. Wenn sie sitzen, so wölben sich die Rücken sanft unter dem Maschengewebe. —Leib, Magen und Brust biegen sich genau mit dem Rücken parallel.—Der Pilot bleibt stundenlang am Steuer, auf einem türkisblauen Holzschemel sitzend, ein Bein hoch, den Fuß auf dem Sitz, das andere Bein am Boden. Sein turbanumwickelter Kopf mit den unrasierten weißen Stoppeln ragt in den Himmel, während der Nil in weißgrünen Dreiecken zwischen den Armen und dem Steuerrad schimmert. Die Uferberge, rohseiden und aprikosenfarben, treffen an den Hals und die Schultern, und das Steuerrad legt auf all diese Töne eine scharf abgegrenzte schwarze Form.

Der Rais (Steuermann) trägt ein sehr dunkelblaues Oberkleid auf schwarzweißgestreiftem Untergewand. Er bewegt den Körper nicht—nur seine Hände ergreifen die Messingdornen des Steuerrades. Es ist so etwas schönes, wenn die Hand den Griff fest umschlingt, ihn drehend an sich reißt und träge darauf ruht, bis eine neue Drehung nötig wird. Die Hand vergreift sich nie.

Der Mann entfernt sich nur ungern; wenn er wiederkommt, überläßt ihm sein Ersatzmann hastig den Türkisschemel. Er dominiert die anderen durch sein Schweigen und sein Alter. Er soll der beste Lotse der Gesellschaft sein und den tückischen Nil kennen wie keiner.

Wie ein Film rollt sich langsam unter dem Rhythmus des Schaufelrades die Uferlandschaft ab. Es ist kaum eine Landschaft; nur weißer Sand mit grüner Garnierung, aber nicht immer. Es gibt endlose Strecken, auf denen es dem Nil nicht gelungen ist, seinen kostbaren Lehm abzusetzen, da ist bloß Sand und Stein. Wären nicht die schweren weißen Adler, die sich um irgendwelchen an-und aufgeschwemmten „Leichenschmaus“ malerisch gruppierten oder ab und zu ein langbeiniger, kurzschössiger Wasservogel mit und ohne Kopfschmuck, so hätte man ein Gefühl von ewigem toten Einerlei. In Wirklichkeit aber beherrscht mich ein geheimnisvolles Wissen von „hier wird gelebt; hier wird gewartet“.

Mit der größten Spannung durchforsche ich die Ufer, suche Überraschungen unter den Felsblöcken und kann kaum die Umschiffung eines Nilkaps erwarten. Irgendeine Überraschung gibt es immer, und wenn es bloß die ist, daß wir unerwartet an saftigem Weizen oder fast meterhoher Luzerne vorbeifahren. Man hat nur immer Angst, daß diese köstlichen, mit Dattelbäumen bewachsenen Oasen vom steigenden Wasser verschlungen werden. Ich möchte den Saaten zurufen: „Eilt euch zur Reife, ich kann es euch noch nicht sagen, aber ich weiß etwas Böses vom Nil.“

„For jede durch die Stauwerke valone Palme zahlt der Staat’n Fund,“ höre ich den Berliner seiner Frau erklären, „und ist der Nillauf überall fertig geregelt, so werden wir erst sehen, um wieviel breiter der Streifen fruchtbaren Landes seine Ufer schmücken wird. In absehbarer Zeit müßte er—zu Gold verwandelt—sozusagen dem Staat direkt in die Taschen münden.“

Ein schönes Bild, zumal wenn sich der Goldstrom wiederum über das Land zurückergießen wollte!——

Der kleine Dampfer hat seinen Zauber. Auf der Rückreise von Assuan nach Kairo werden wir seine letzte Heimfahrt für dieses Jahr benützen und—seine einzigen Passagiere sein ... Aber auch heute ist das Leben voller Heimlichkeiten. Ich sitze in meiner engen Kabine. Ich habe ein winziges Fenster mit winzigem Laden, und mein Bett ist wie ein Sarg, bloß sehr weich und sehr lang. Ich habe kein Bett über mir, weiße Wände, weiße Decke und einen Waschtisch, der sich auf allen Seiten öffnet. In dieser Kabine kann ich spielen: „Junges Mädchen im Kämmerlein bei Sonnenaufgang“ oder „Der einsame Dichter im Gasthof zum grünen Walfisch“ (mit einem Felleisen) oder „Schwester Gertraud in der Zelle“.

Merkwürdig, ich spiele nie „Altes Mütterlein am Spinnrad“.

Das Fenster ist zu meiner Linken so angebracht, daß ich, bequem ruhend, die Nilwogen daran vorbeirollen sehe. Mein Zimmer ist ein köstlicher Rahmen, der mich allein in dieses Zauberland trägt und mich von anderen Menschen und Dingen abschließt. Am Kopfende habe ich eine elektrische Milchbirne, die mir meine allabendlichen Lesestunden erhellen wird.

Ein abgehackter Rhythmus schlägt an mein Ohr, immer derselbe bestimmt abgesetzte—zuerst zwei gleiche, dann vier doppelt so schnelle, dann zwei gleiche, dann wieder die vier schnelleren Schläge. Es klingt dumpf und warm—nicht schmetternd. Unten am Kiel sitzt ein 14jähriger nubischer Bursch auf seinen verschränkten Beinen und hält unter dem Arm eine bauchige Tonvase, deren Halsöffnung verstopft,—deren unterster Teil aber durch eine straff gespannte Schafsblase trommelartig ersetzt ist. Auf diese seltsam klingende Trommel schlägt er abwechselnd mit den Händen, deren eisenharte Fingerspitzen, zu einem Büschel vereint, die subtilsten Tonstärken erzielen. Um ihn herum sitzen die Matrosen in ihren losen roten Sweatern und kurzen leinenen blauen Rockhosen, die langen Hälse tragen den lavendelblau umwickelten Kopf, der sich leicht neigt, ohne die feine Linie zum Kinn zu zerstören. —Der Bub schlägt unentwegt seine Trommel weiter und singt dazu in unendlicher Melodie etwas, das sich meiner Vorstellung vom Schrei nach dem Kinde nähert. Auf einmal stehen zwei schlanke Burschen auf—stellen sich in dem kaum 1 m großen Kreis einander gegenüber auf und beginnen, sich nach vorn und rückwärts schwingend, auf den nahe zusammengestellten Sohlen auf und ab zu rutschen. Jede Bewegung kommt haarscharf auf je ¼ Takt.—Wie neugeölte Maschinenteile gehen sie auf dem kleinen Feld hin und her. Von oben sieht es aus, als tanzten sie am Rande eines überschäumenden Champagnerglases,—so schmal sieht der Kiel auf dem Wasser aus. Er schiebt sich leise weiter, und zwei Schaumkämme entspringen seiner Spitze.

Der kleine Musikant, mit zusammengezogenen Brauen, wenn er hoch singen muß, läßt nicht eine Sekunde im Tempo nach—tum, tum, tumtumtumtum, tumtum.

Es wird dunkler, der Nil wird glatter, der Rhythmus weicht keinen Schritt. Wir werfen den Leuten Silberstücke herunter.—Als Dank braust der kleine Trommler in ein Forte, ohne sein Tempo zu verändern. Auf die Endnote der Sechzehntel macht er gern ein marcato und einen staccato-Luftsprung mit der Hand, ehe er liebevoll fast, wieder die zwei achtel Noten anstimmt.

Nun müssen Musikanten und Tänzer zwei Lotsen Platz machen, die mit langen Stangen den Nil sondieren —denn das Wasser ist seichter. Sie biegen ihre Schlangenrücken soweit sie können und pflanzen die Stange ein und beginnen von neuem, wenn sie sich aufgerichtet haben, erst der eine, dann der andere.—Der Kiel rutscht dazwischen.

Der erste Abend auf dem Nil.—Das erste Anlegen. —Wie war dieser Tag kurz.

Die Tempel, die wir besucht haben, sind weit hinter uns und werden sich nach uns für die Cookboote auftun. —Die Eingeborenen werden dieselben Götterlein und Skarabäen, die vielleicht in Cadinen gemacht werden, zum Kaufe anbieten,—die kleinen Nubier werden ihr gespanntes, schwarzes Bäuchlein genau so herausstrecken, wie sie es uns zu Ehren taten, und die Frauen, die sich die Lippen mit Heidelbeeren oder Tinte subkutan färben, werden genau dieselben Lachkrämpfe bekommen, wenn sie die Touristen beim Stolpern über die Steinbrüche beobachten werden, die am Dorf vorbei zum Tempel von Bet el Wali und Kalâbsche führen.

Wir landen vor Dakke—es ist schon tiefdunkel,— in 1½ Stunden soll der Mond aufgehen. Im Nu waren die Pflöcke in den Sand gesteckt und daran die Seile befestigt, die unsere „Indiana“ heute nacht halten müssen.—Die Luft ist lau, der Tempel steht ganz nah in gleicher Richtung wie der Fluß. Wir waten durch den tiefen Sand mit Windlichtern bewaffnet.— Der Tempel ist nicht bedacht, der Sternenhimmel sieht hinein, und die Steine sind noch voll von der Wärme des Tages. Wir besteigen die innere Treppe des Pylons, die uns auf eine schmale, kaum berampte Plattform führt. Ich lege mich gerade unter die Milchstraße und horche.—Der Nil macht keinen Lärm,—hier gibt es auch keine Abendglocken,—ich höre die Sterne knistern und sehe, wie einige von ihnen am Himmel wackeln. Mein Platz ist schmal—die Rampe nicht hoch aber breit—ich blicke in die kohlschwarzen Tempelhallen hinunter ...

Kein Laut,—der tanzende und harfenspielende Gott Bes, offenbar ein Vorläufer König Davids, schweigt ebenso wie alle übrigen Götter, denen Könige opfern. Sie sind die Störung in der Winterzeit gewöhnt—geopfert wird nicht mehr—allenfalls herablassend anerkannt.

Murad erzählt Diebesgeschichten—wie Spitzbuben in eine Moschee gedrungen sind und einen Teppich forttragen wollten, einen ganz kleinen Teppich. Sie waren von einer Engländerin bezahlt gewesen, aber sie seien erwischt worden und die Engländerin aus Ägypten entflohen—und eine andere Geschichte—wie in einer Stadt fast täglich die kostbarsten Sachen aus Moscheen und Privathäusern verschwunden seien, und niemand eine Ahnung gehabt hätte, wer die Diebe sein konnten. Endlich hätte man einen erwischt. Es war ein Gefängnisaufseher, der seine Kameraden nannte, nämlich den Direktor und die übrigen Angestellten.

Im Osten kommen helle Wolken.—Der Nil taucht weißlich aus dem Dunkel hervor. Da fängt es im Turm, gegenüber dem unseren, an zu lachen, zu schmettern —und die czechische Familie mit der Königin von Rumänien taucht oben auf.

„Also bitte, wo ist südliches Kreuz?“

„Aber das sieht man erst um 3 Uhr früh.“

„O jemine, da schlaf ich ja den Schlaf des Gerechten.“ —

„Hier meine Herrschaften, haben sie die Milchstraße. 3000000 Billionen Hektoliter Milch, wenn ich denk, daß die Kühe bloß 8 Liter geben, wenn’s gut geht!!“

„A—geh—die ganze Poesie nimmt er uns!“— und dann kommt es wieder—nejerszimajetotaitamtamhodlotoyetnoekscschnyetnopojwejdlezimnejeczowikladopantojtaktai —— .“

Der Mond soll erst in ¾ Stunden aufgehen—ich erwarte ihn lieber in meiner Kabine. Ich habe das Idiom nun volle 16 Stunden hintereinander hören müssen. Ich weiß nicht, welcher der drei Männer ihr Mann ist. Zuerst glaubte ich, es wäre der, der im Korbstuhl schlief mit unschuldsvollem Kinderausdruck. —Sie schliefen aber der Reihe nach.—Es war schwer festzustellen. Keiner widersprach ihr je, sie hielt ihre Monologe und wurde, ebenfalls der Reihe nach, durch jeden ihrer drei Begleiter mit Beifallsnicken unterstützt.

Solange der Mond nicht scheint, ist das Wasser um die „Indiana“ schwarz wie Tinte, und es schwimmen allerlei kleine Ungeheuer, wie Eierschalen und Bilinerflaschen darauf umher, von der Strömung trotz Widerstrebens sanft hinweg gezogen.

Den Koch höre ich aufatmen—was mit einem O Dio, Dio, Dio, Dio, Dio beginnt. Seine Küche ist eng und heiß. Er erkocht sich stromauf und stromabwärts während der ägyptischen Saison sein Familienleben, das er in Kairo führt. Mit unverkennbarer Genialität versteht er es, den Zauber einer guten Hausmanns-Nudelsuppe mit dem raffinierten einer Mailänder Casserolefleischspeise zu vereinen—und süße Speisen macht er ohne Backpulver, ohne Sirup, ohne Zuckerersatz, ohne Fruchtkonserven, kurz, ohne diese lieblichen Schweinereien, die so unverlockend auf Servietten zittern im Kreise von zweifelhaftem Back-und Klebwerk.

Unangenehm der Hitze und einiger Fliegen wegen waren nur die Stunden von 12 bis 4 Uhr. Ich sage einiger Fliegen; es waren wirklich nicht viele; aber sie waren stark, überlegen in jeder Weise. Es waren dünne Fliegen—sehr wachsame, die nicht in Fallen gehen und sich sehr schwer fangen, geschweige denn erschlagen lassen.

Die Schiffsgesellschaft saß schweifwedelnd da; namentlich zwei Fliegen haben es auf mich abgesehen; sie sind beide nervös—die eine konnte ich zwischen zwei Blättern von „Anna Karenina“ mit einem kräftigen, plötzlichen Ruck zermalmen; die andere fing ich mit der Hand und sperrte sie in eine leere Zündholzschachtel, die ich in Dakke an Land warf, wo Schachtel und Inhalt Liebhaber finden werden.

Aber jetzt gibt es keine Fliegen, jetzt ist alles still und frisch, bloß die Maschine muß noch Licht erzeugen, aber um 11 Uhr ist Polizeistunde, da wird meine Milchbirne sanft entschlummern.—Dann wird der Mond seine Milchscheibe leuchten lassen und durch das Fenster Schwester Gertrauds Stübchen erhellen. Auf dem Nil schläft sich’s wunderbar, und ehe es noch im Osten graut, sitze ich schon an meinem Fenster und schau heraus wie ein Hund aus der Hütte, das Kinn an den Holzrahmen gestützt.—Nur die Augen dürfen sich bewegen. Aber noch ehe die Sonne selbst erscheint, liege ich wieder und träume meinen zweiten Traum; der erste kommt wie er will, den zweiten habe ich in der Hand.

Die „Königin von Rumänien“ sitzt auf Deck und sucht sich aus einer Sammlung des Schiffsdragomans die schönsten Skarabäen aus. Frau Schneebaum stützt sich mit dem kurzen Arm auf die Tischplatte und sammelt auch. Herr Schneebaum gibt ehrlich zu, daß er es nicht versteht.

Antiquitäten, Raritäten, Kunstgegenstände.—

Ich sammle Stiche (etwas altmodisch schon), und ich „Chinesisches“ (reizende Spezifizierung), ich habe die Teppichkrankheit (leider nicht tödlich), ich sammle Poterien (wohin führt das ...), ich sammle Miniaturen (es hat sich noch niemand gefunden, der nur Kolosse sammelt).

Ich möchte die mondänen Sammler und Sammlerinnen der Reihe nach fragen: Wie ist eine Katze? Wie läuft die Linie ihres Rückens? Wie sind ihre Wangen? Wie geht sie? Wo ist sie hoch? Wo ist sie schmal?

Niemand wüßte es! Natürlich!—Pardon, Ihr könnt ja nicht wissen, wie Katzen sind.—Also etwas anderes:

„Beschreibt mir die Blumen, die ich nennen werde —Jeder Salon hat doch Blumen—man hat eben Blumen in der Wohnung—zwar sieht man sie nie an—man hält aber trotzdem darauf—es muß stets die Blume sein, die jetzt als Neuheit gezogen wird. Alte Blumen werden von Damen neu erfunden. Man kann sicher sein, mit der Blume sieht ein Salon etwas gleich. Also, beschreibt mir ein Ding, das sich stündlich in Euren Linsen spiegelt. Das wenigstens müßt Ihr charakterisieren können: Die Rose?“

—Der Duft der Rose ... ihre Farbe ... die Dornen ...—

—Und die Nelke?—

—Der Duft der Nelke und ... ja auch ihre Farbe.—

—Das Maiglöckchen?—

—O, der Duft!—

—Aber müßte man da nicht alle drei miteinander verwechseln? Ihr seht keine speziellen Merkmale! Etwas anderes! Was wißt ihr vom Mistkäfer?—

Alle unisono:—O Pfui!—

—Sonst nichts? wie ist er gebaut? beschreibt mir das! ... wie wachsen seine Schenkel an? Wie ist die Rundung der harten Flügel?

—Das können wir doch nicht wissen. Haben wir etwa Zeit dazu?—

—Nein, heute nicht, aber als ihr Kinder waret— da hättet ihr Zeit gefunden, wenn ihr Interesse gehabt hättet. Die Natur zu bewundern als Kind wäre frühreif, aber sie aufnehmen auf die Platten eures schönen Gehirnapparates—das hättet Ihr gekonnt—, jedes Detail aufnehmen, jede Rundung, das Angewachsene, die Art, wie Teile am Ganzen hängen, das Gefühl für Gewicht—das Gestreifte, Gerillte, Schräge—das Willkürliche, das Systematische, das Harte und vor allem die Reminiszenzen: Natur,—dort: auf der Libelle hast du dem Perlmutter etwas gestohlen—Maikäfer, dein Körperende gleicht meiner Schreibfeder. Maiglöckchen verzeih,—aber du trägst Höschenspitzen,—graublauer Kieselstein—du bist ein Stück Wolkenhimmel,— Fabrikrauch auf dem Abendhimmel, wie ein schwarzes Samtband auf lichter Seide bist du—all das hättet Ihr aufnehmen können.—Aufnehmen,—beherbergen —vermehren—und daran Euch emporkultivieren können.—Statt dessen höre ich Euch sagen: Rauch? Schön?—Pfui!—etwas Häßliches kann nicht schön sein! Ich sage ja nicht: „Riechen Sie den Rauch“ oder „Stellen Sie sich in weißer Toilette darunter“—, sondern—„Sehen Sie sich ihn doch an! Pfui!—was Pfui? Der Mistkäfer ist auch Pfui.—Was müssen denn gerade Sie eine Skarabäensammlung haben?

„Weil die Skarabäen sehr interessant sind.“

„Warum? Sie kennen ja weder die Schriftzeichen noch die Käfer.“

„Aber wenn sie echt sind, sind sie sehr wertvoll.“

„Sie—aber, wenn Sie allein sind, kaufen nur imitierte.“

„Weil ich persönlich sie nicht unterscheiden kann.“

„Weshalb denn kaufen Sie sich nicht einen richtiggehenden Mistkäfer, wo die Imitation ausgeschlossen ist?—“

„Pfui!“

„Pfui über Ihre Skarabäen, ich weiß immer noch nicht, warum Sie welche kaufen.“

„Weil sie sehr hübsch sind.“

„Was ist hübsch daran?“

„Die Farbe“ (der Duft fehlt).

„Aber wegen der Farbe allein könnten Sie sich eine Bohnensammlung anlegen. Es gibt nichts Entzückenderes als Bohnen,—grüne gibt es, gelbe, graue, marmorierte, glasierte, schattierte; sie haben Punkte, sind hübsch geformt, sauber, echt—Sie können sie selbst mit Sicherheit erkennen ... Die imitierten Skarabäen haben auch schöne Farben—weshalb ärgern Sie sich, daß sie falsch sind? Weshalb haben Sie jetzt keine Freude daran? Sie hatten sie doch beim Kaufen. Die Steine sind die gleichen.—Wo ist die Änderung? In Ihrem Bewußtsein und in Ihrem Portemonnaie! Sie haben also nicht mit Liebe und mit der absoluten Sicherheit der Liebe, sondern mit Gedanken und Geld gekauft ... Es ist also ganz in der Ordnung, daß Sie darin, worin Sie gesündigt haben, bestraft wurden. —Sie dürfen gar keine echten Skarabäen haben, da sie weder die echten lebenden, noch die durch die Kunst verklärten, noch die falschen voneinander unterscheiden. Können Sie sich einen Blinden vorstellen, der Stiche sammelt?“

Als wir zum Besuch des Tempels Es-Sebûa anlegten, kamen uns von weitem drei gelbe Hunde zugelaufen, die wie Schakale aussahen. Sie kennen genau die Tage, an denen Schiffe zu erwarten sind, und leben von den milden Gaben, die die Passagiere ihnen spenden. Die Hunde tauchen sogar, wenn es nötig ist.

Es wäre ungerecht für die Tempel von Kalâbsche und Dakke, wollte ich von dem hiesigen mehr berichten, als von jenen, und doppelt ungerecht für den Felsentempel von Kalâbsche, wo ich eine so genußreiche Stunde in Versunkenheit vor den realistischen Tierreliefs verbracht hatte.

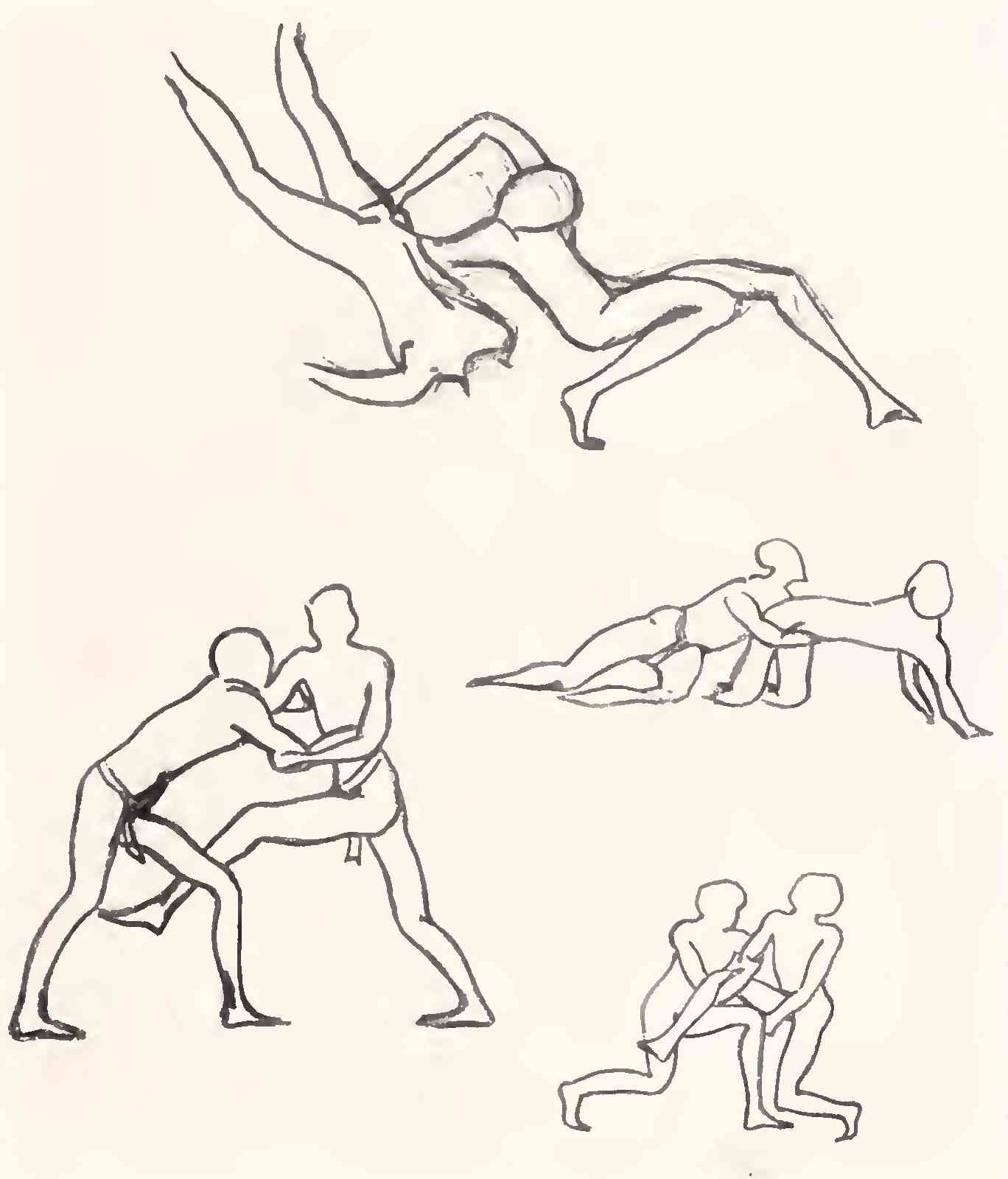

Zwei Motive kehren in all den Tempeln wieder: Opfer und Kriege,—also Angst und Mut. Links werden immer die Kämpfe gegen den stumpfnasigen und dicklippigen Feind—rechts gegen Libyer und Syrer mit semitischen Profilen dargestellt. Die opfernden Könige bringen Früchte, Wein, Tiere dar: die Gottheiten sind kalt, doch huldvoll. Die Könige verrichten das Köpfen ihrer Feinde eigenhändig in zwei Griffen: Die Linke packt den Feind beim Schopf—die Rechte schwingt die Keule. Der Rebell hat die Arme gefesselt.

Die Hallen sind bis oben von diesen Reliefs bedeckt. In Es-Sebûa führt eine Sphinxenallee zum Tempel. Sandsteinblöcke von feinen Reliefs geschmückt, die meist gefangene Krieger darstellen, bilden einen Sockel für die Sphinxe. Diese Nichtneger haben einen eigenartig sympathischen, fast europäischen Typus—Knebelbart —feine, langgezogene Adlernasen;—sie knien einer hinter dem anderen und sind fein in Creuxrelief gearbeitet und sehen herrlich aus in der Mittagssonne, die fast farbige Schatten und Lichter schafft.

Nach der heißen Expedition zum Tempel und einer erfolgreichen Jagd am Ufer nach Chamäleonen, die ich aber wieder frei ließ, war mir ein kühles Nilbad höchstes Glück. Rein ist das Wasser nicht, das in die Wanne fließt, aber mild wie Öl.

Abends ½5 Uhr fahren wir an Korosko vorbei. Die Gegend wird farbig, und die Konturen der Berge sind außergewöhnlich schön. Sie sind unbewachsen, aber so bunt im Stein, daß man kein Grün daneben dulden könnte.

Warm und friedlich heiter ist der Frühling hier— der Nil stellenweise schmalgedrückt von hohen, fruchtbaren Böschungen, aus deren Strauchwerk ein letztes Zwitschern und Singen ertönt. Die Vögel sitzen schon vor der Haustüre—gleich ist das Abendlied zu Ende. Die Berge, die wir hinter uns lassen, verschieben sich zu zackigen Gruppen, auf die ein letzter Sonnenstrahl einen fleischfarbigen Schleier legt. Das Wasser hat schon kein Licht mehr, außer dem kalten Widerschein des Osthimmels. Wir fahren durch geschliffene, glatte Flut; unsere Richtung ist so westlich geworden, daß wir genau dem Sonnenuntergang entgegensteuern. Jetzt wird der Nil breit wie ein See. Links erheben sich zwei grünschwarze, merkwürdig symmetrische Hügel mit einem zackigen Felsen in der Mitte. Durch die Spiegelung im Wasser stellen sie ein liegendes Riesencello dar. Ich sehe sogar die Saiten darauf gespannt, da wo das Ufer beginnt, und der Flußrand einen schwarzen Strich bekommt. Das Wasser vor uns ist wie ein Seidenstoff, ein genaues Widerbild des Himmels. Ich sehe schon darin ein paar weiße Sterne. Im Westen stehen noch die Konditorfarben vom gemischten Eis—freilich hatte der Zuckerbäcker wirklich feine Farben gewählt.

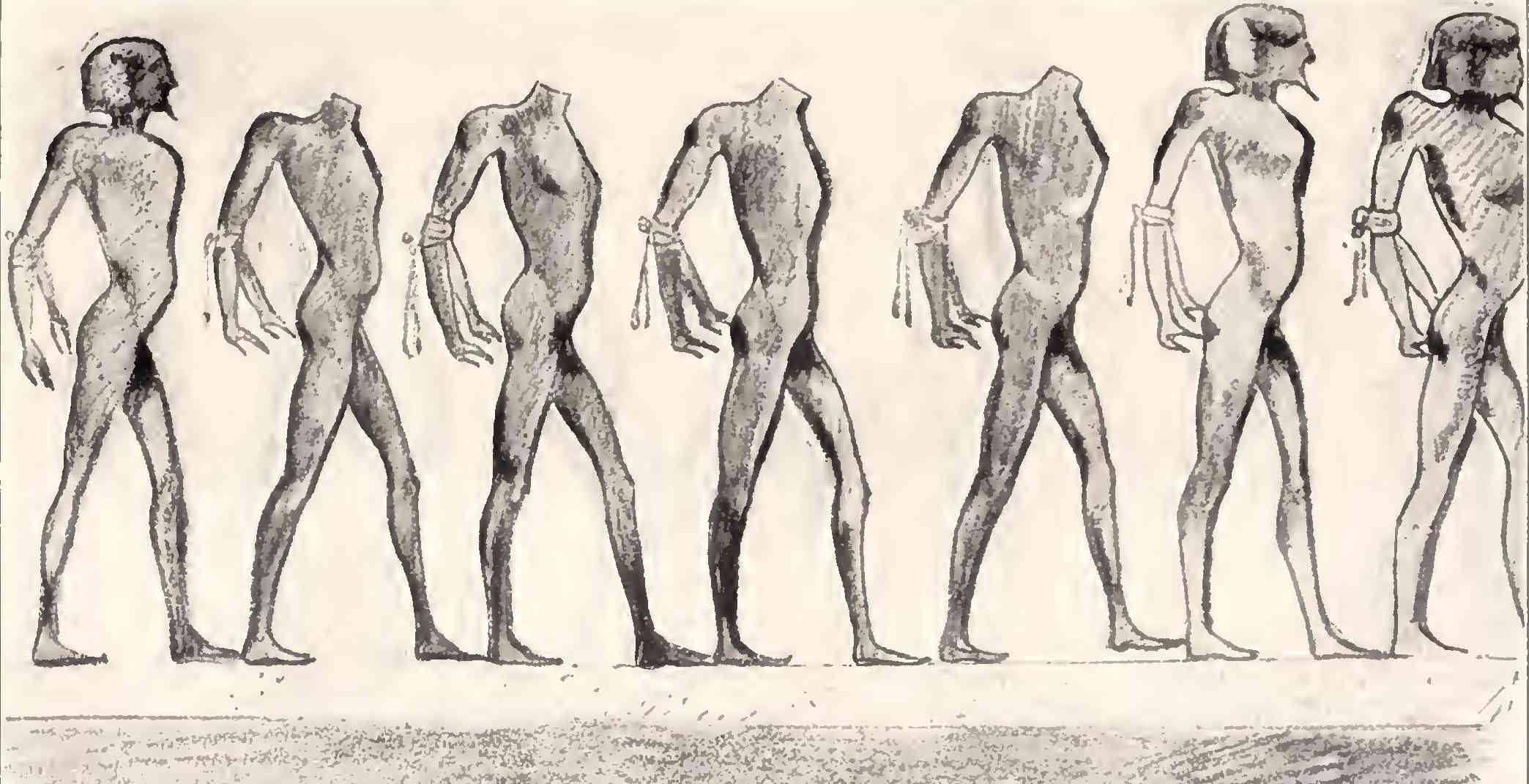

Figur auf der Totenbarke.

Kairo, Museum. Rosa Granitsarkophag.

Wie mit einem gespitzten Bleistift zeichnet der Kiel seinen Weg durch den Wasserhimmel, der sich in zwei Schaumlocken scheitelt.

Niemand sagt ein Wort.—Der Rais hat sich immer nicht gerührt. Er macht noch ein Gesicht, als blendete die Sonne. Auf einmal, ganz schnell, wie auf der Bühne, wird es dunkel—wir fahren nicht mehr, wir rüsten zur Nacht. Morgen mittag sind wir in Abu-Simbel.

Der große Ramses sah in den Bergen seines Landes einen Vorwand zu neuen Tempelbauten. Er dachte, die Hälfte des Tempels—die Grund-und Seitenmauern, die Gewölbe, die Pfeiler—steht schon, es muß nur ein wenig ziseliert werden, und wir haben, was wir brauchen. Wir bauen dem Gott Amon von Theben und dem Re Harachte von Heliopolis ein Heiligtum und auch dem großen Ptah von Memphis. —Der Hauptgott dieses Tempels aber ist der Gott-König Ramses.—

Ich glaube, daß der König trotz seiner 63 Regierungsjahre das Ende seines Werkes nicht geschaut hat—, daran muß mehr als ein Menschenleben lang gearbeitet worden sein. Maulwurfartig mußte gewühlt werden, erst ein schmaler Gang, dann eine viereckige Kammer, aber das im unerbittlichen Stein, der sich nur ergibt, wenn er gebrochen wird. Wer hatte den Grundriß im Kopf?—wer überwachte die Arbeit?—wer wußte: „hier dürfen wir nicht weiter brechen, hieraus machen wir einen Pfeiler, der unangetastet den Berg wie bisher zu tragen hat“?—Wer hat bestimmt: „hier außen auf die schräge Bergwand machen wir ein hockendes, sonneanbetendes Regiment von Pavianen“?—Wer hat den schönen Gedanken gehabt, den Tempel gerade der Sonne gegenüber zu öffnen, so daß früh morgens, wenn Nubien noch schläft, die Sonne sich einen Ramses nach dem andern herausholt aus der Bergesfinsternis und ihm liebkosend erst die weichen Wangen, dann die lächelnden Mundwinkel und die Innenwand der Oberlippe erwärmt?

Vier Koloßstatuen des großen Königs mit Geißel und Stab in der Faust stehen gegenüber von abermals vier gleichen Ramses. In dem Gang, den die acht Riesen bilden, denkt niemand mehr an Amon Rē. Das bißchen Opfern, was Ramses in den oberen Reliefen der Rückwände verewigt wissen wollte, hilft dem Gott nicht mehr. Hier ist „Ramses the Great“ selbst Gott.

Der Tempel war zugeweht—ausgewischt, bis in die Tiefe ausgefüllt—dem Berge gleichgemacht. Die lächelnden Könige schliefen unter der Wucht ihrer Kronen im Sand.—Besser konnte es ihnen nicht ergehen. Der reine, bewegliche Sand, der niemals drückte oder verletzte, hat dieses Wunderwerk bis heute geschont.—

Die Nord-und die Südwand, die hinter den großen Pfeilern mit den acht Königsbildern den Tempel innen abschließen, sind wie große Stein-Tapisserien voll rankender Episoden. Der siegreiche langwierige Krieg gegen die Hethiter wird immer wieder selbstbewundernd aufgewärmt; eine große Fläche ist dem Kriegslager gewidmet: Schweifwedelnde Maultiere ruhen zwischen Soldaten und Kriegsvorräten. Gelegentlich prügeln Krieger einen Gefangenen,—Pferde werden gefüttert,—Heerführer kreuzen die Beine, vom Gemetzel ermüdet—ein friedliches Lagerbild. Ein Art Paradeabnahme, bei welcher den Großen die Haufen abgeschnittener Feindesglieder gezeigt werden, findet statt.