Die Geschichte des Perpetuum mobile gehört zum seltsamsten Kapitel aus der Romantik der Wissenschaft. Einem tiefen Bedürfnis des menschlichen Geistes entsprungen, hat diese Idee jahrhundertelang die Köpfe beschäftigt. Wir sehen eine schier unendliche Kette der verschiedenartigsten Versuche vor uns, die eins gemeinsam haben: das negative Resultat. Aber die Menschheit läßt sich durch die unzähligen Mißerfolge von der Unmöglichkeit des Unternehmens nicht überzeugen: hier ist der Wunsch mächtiger als die Vernunft.

Die Rolle, die das Perpetuum mobile in der Geschichte gespielt hat, ist zu den verschiedenen Zeiten verschieden. Die Idee des Perpetuum mobile, die als Problem nur den Denkenden zugänglich war, hat zunächst lediglich die Gelehrtenwelt interessiert. Dann kommt eine Zeit, da die Frage aus dem Rahmen einer Fachangelegenheit heraustritt und breite Schichten zu interessieren anfängt. Die Folge ist, daß das Perpetuum mobile, durch die angeblichen Erfolge dieses oder jenes »Erfinders« und die Anpreisungen von Charlatanen populär gemacht, zur Sensation wird. Da tritt zu Ende des 18. Jahrhunderts eine Wendung ein: im Jahre 1775 fühlt sich die Pariser Akademie der Wissenschaften gezwungen zu erklären, sie nehme ein für allemal kein Projekt eines Perpetuum mobile zur Prüfung mehr an, ganz gleich, was für Prinzipien diesem Projekt zugrunde liegen mögen. Aus dieser Erklärung allein geht schon hervor, wie überhäuft die oberste Instanz aller wissenschaftlichen Fragen in Frankreich zu jener Zeit mit Perpetuum-mobile-Erfindungen war. Durch diese Erklärung gerät die Idee arg in Mißkredit. In der bekannten »Geschichte der Mathematischen Wissenschaften« von Montucla, die nach dem Tode des Verfassers von Lalande weitergeführt wurde, lesen wir in der Ausgabe von 1802 die Bemerkung: »Es ist eher ein Schimpf als ein Lob, von jemandem zu behaupten, er suche das Perpetuum mobile«. Aber die Perpetuum-mobile-Sucher müssen auch damals noch zahlreich gewesen sein. Arago, der große Astronom und Mathematiker, macht sogar die Beobachtung, daß »die Perpetuum-mobile-Projekte besonders zahlreich im Frühling sind«. [2]

Das 19. Jahrhundert liefert durch das Gesetz von der Erhaltung der Energie den endgültigen Beweis dafür, daß das Perpetuum mobile unmöglich ist, und daß die Idee auf einer falschen Auffassung vom Wesen der Arbeit und der Arbeitsüberträgerin, d. h. der Maschine beruht. Mit diesem Nachweis verliert das Perpetuum mobile seine wissenschaftliche Bedeutung und gilt für den Physiker als erledigt. Aber damit wird die Frage nicht aus der Welt geschafft. Bis in unsere Tage werden die Versuche fortgesetzt, ein Perpetuum mobile zu konstruieren.

Für uns hat das Problem des Perpetuum mobile heute eine eigentümliche historische und erkenntnistheoretische Bedeutung. Wir fragen: auf welchem logischen, mehr noch, auf welchem weltanschaulichen Fundament ruht die Idee des Perpetuum mobile? Ferner: welchen Ursprung hat dieser Gedanke, mit welchen Mitteln wurde er zu verwirklichen gesucht? Was hat das Suchen nach dem Perpetuum mobile der Menschheit gegeben?

Man ist gewohnt, das Perpetuum mobile in einem Atemzug mit dem Stein der Weisen zu nennen. Eine landläufige Meinung ist die, daß ebenso wie das Experimentieren und Kochen der Alchemisten zu vielen wertvollen Entdeckungen (Gewinnung des Phosphors, Bereitung des Porzellans) und schließlich indirekt zum Gesetz der Erhaltung des Stoffes geführt hat, so habe auch das Suchen nach dem Perpetuum mobile uns notwendigerweise zum Gesetz von der Erhaltung der Energie gebracht. So verlockend an sich dieser Vergleich auch ist, so stimmt er doch nicht.

Die Geschichte des Perpetuum mobile ist mit nichts zu vergleichen. Sie hat keinen Anfang und kein Ende. Es ist auch keine Geschichte im eigentlichen Sinne des Wortes. Wir haben es hier nicht mit einem stetigen Fortschreiten und Weiterentwickeln zu tun, sondern mit einem verwirrenden Durcheinander von Versuchen und Bemühungen, die immer von der Tradition (von der Legende, möchte man fast sagen) eines Begriffes zusammengehalten werden, aber in keinem inneren Zusammenhang der geleisteten Arbeit miteinander stehen. Jeder »Erfinder« fängt von vorne an, ohne von den Erfahrungen seiner Vorgänger etwas gelernt zu haben; jeder experimentiert auf eigene Faust und mit seinen eigenen Mitteln, und jeder muß auf eigene Kosten zu der Überzeugung der Unmöglichkeit gelangen.

Das historische Material, das über das Perpetuum mobile existiert, ist fast unermeßlich. Wie die Idee selbst, so sind viele Dokumente, die auf sie Bezug haben, unklar und verworren. Man kann von verschie [3] denen Gesichtspunkten aus an diese Idee herantreten. Es gilt indes, aus dem riesigen Stoß von Material die interessantesten und bemerkenswertesten Exemplare herauszugreifen, sie zu schildern und ihren Wert vom Standpunkt der heutigen Wissenschaft zu zeigen. Die Details der rein technischen Seite der Frage sollen nur insoweit berücksichtigt werden, als sie für das allgemeine Verständnis notwendig sind.

Charakteristisch für das Problem des Perpetuum mobile erscheint uns auch der Umstand, daß es bis jetzt in der ganzen Literatur keine systematische Behandlung dieser Frage gibt. Von den zwei bis jetzt existierenden Büchern, die sich mit der Geschichte des Perpetuum mobile beschäftigen, ist das eine (H. Dircks: The perpetuum mobile, London 1861-72. 2 Bde.) eine fleißige, aber unvollständige, ungeordnete und vollkommen wahl- und kritiklose Zusammentragung von Material, und das andere (Daul: Das Perpetuum mobile, Wien 1900) eine Kompilation des ersteren. Es wird sich also für uns darum handeln, den Quellen nachzugehen und die Dokumente zu prüfen. Die Aufgabe wird sein, das Material gleichzeitig vom Standpunkt der Physik und in seiner historischen Bedeutung zu gruppieren.

Der Begriff „Perpetuum mobile“ ist heutzutage dermaßen verbraucht und ins Lächerliche verzerrt, daß man sich kaum noch nach dem eigentlichen Sinne des Wortes fragt. Bevor wir an die Schilderung der Mittel gehen, mit denen man zu verschiedenen Zeiten ein „Perpetuum mobile“ zu konstruieren suchte, wollen wir näher betrachten, was unter dieser Bezeichnung zu verstehen sei.

Wie die wörtliche Übersetzung (perpetuum = fortdauerndes/ewiges, mobile = bewegliches) zeigt, muß ein „Perpetuum mobile“ etwas sein, was in beständiger, ewiger Bewegung ist. Als künstliche Vorrichtung gedacht, wäre das eine Maschine, die bloß durch die Tatsache ihrer Existenz, also nach vollendeter Konstruktion in Bewegung geriete und eine unbegrenzt lange Zeit in Bewegung bliebe. In der Praxis hat man sich meist darauf beschränkt, eine Maschine haben zu wollen, die einmal in Gang gesetzt, sich auf ewige Zeit weiter bewegte. Eine solche Maschine wäre z. B. eine Uhr, die einmal aufgezogen, bis in alle Ewigkeit weiter ginge ohne stehen zu bleiben.

Ohne an dieser Stelle näher darauf einzugehen, warum eine solche [4] Vorrichtung eine Sache der Unmöglichkeit ist, müssen wir schon hier betonen, daß allein der Begriff des ewigen (perpetuierlichen) eine solche Vorrichtung aus dem Bereich der Erfahrung heraushebt und ihr ein transzendentes Gepräge verleiht. Die Erfahrung lehrt, daß alles im Leben begrenzt und zeitlich ist; das „Ewige“ existiert nur als Begriff, steht aber außerhalb der Erfahrung. Jede Maschine, jede künstlich ersonnene Vorrichtung muß — und sei sie noch so vollkommen — in ihrer Bewegung ablaufen und eines Tages stehen bleiben. Will man etwas konstruieren, was „nie aufhört“, so will man dadurch die Grenzen des Möglichen überschreiten, und es ist klar, daß ein solches Problem ungelöst bleiben muß.

Als Beispiele von „perpetuierlicher Bewegung“ wurden oft Naturerscheinungen angeführt, wie die Bewegung der Himmelskörper, Ebbe und Flut usw. Aber die Naturwissenschaft fragt doch auch nach dem Anfang und dem Ende der Himmelskörper, und vom Standpunkt der Kosmogenie ist die Bewegung der Sonne z. B. ebensowenig „ewig“ zu nennen, wie die jedes anderen aufgezogenen Mechanismus.

Liegt schon im Begriff des zeitlich Unbegrenzten eine physische Unmöglichkeit, so wird die gedachte Aufgabe des Perpetuum mobile noch dadurch kompliziert, daß es nicht nur ewig gehen, sondern dabei auch noch eine (nützliche) Arbeit verrichten sollte. Von den meisten Autoren, die sich mit dieser Frage beschäftigten, wurde das Perpetuum mobile definiert als „eine Maschine, die einmal in Bewegung gesetzt, ohne weiteren Kraftantrieb eine unbegrenzt lange Zeit weiterginge und irgendeine nützliche Arbeit leistete“. Unter „Arbeit“ wurde dabei zumeist eine mechanische Bewegung verstanden: das Heben und Senken eines Gewichts, das Rollen eines Rades oder sonst eine Bewegung, die zu praktischen Zwecken benutzt werden könnte.

Eine solche Maschine konstruieren zu wollen, widerspricht unseren ganzen heutigen Vorstellungen vom Wesen der Maschine und ihrer Arbeitsfähigkeit. Der Sinn der Maschine besteht darin, daß sie die Richtung der Kraftwirkung ändert und die zur Verfügung stehende Energie, d. h. die Arbeitsfähigkeit, modifiziert. Die Energie selbst unterliegt aber dem Gesetz der Erhaltung ebenso wie die Materie: durch keine Maschine der Welt kann Arbeitsfähigkeit neu geschaffen werden, ebensowenig wie sie zerstört werden kann.

In der älteren Literatur findet man zwei Arten des Perpetuum mobile unterschieden: das Perpetuum mobile physicae und das [5] Perpetuum mobile naturae. Der erstere dieser Begriffe deckt sich mit dem, was wir bis jetzt unter einem Perpetuum mobile verstanden haben. Was aber mit dem „natürlichen“ Perpetuum mobile gemeint war, ist den Autoren, die davon sprechen, selbst meist unklar geblieben. Soviel steht fest, daß dieses „Perpetuum mobile naturae“ nichts mit Physik und Mechanik, wie überhaupt nichts mit einer wissenschaftlichen Disziplin zu tun hat.

Bei dem physikalischen Perpetuum mobile an sich wurde wiederum zwischen einem „mechanischen“ und einem „physikalischen“ Perpetuum mobile unterschieden. Unter dem ersteren wurde eine Maschine verstanden, die durch mechanische Mittel allein bewerkstelligt sei, während beim zweiten auch andere physikalische Hilfsmittel, wie Magnetismus, Elektrizität usw. mit in Betracht kamen. Der Unterschied muß aufrechterhalten bleiben, denn vielfach verneinten die einen die Möglichkeit eines mechanischen Perpetuum mobile, während sie von der Erreichbarkeit des physikalischen überzeugt waren, oder umgekehrt.

Da die Idee des Perpetuum mobile etwas durchaus Ungewöhnliches darstellt, so ist man zunächst bewogen zu fragen, wie man überhaupt auf die Idee gekommen ist. Seit wann datiert dieser Gedanke, durch welche wissenschaftlichen oder praktischen Momente wurde er in die Welt gerufen, welcher Notwendigkeit entsprang er?

Schon die lateinische Bezeichnung des Begriffes zeigt, daß der Gedanke alt sein muß und daß er zumindest schon bekannt war zu der Zeit, da die Gelehrtensprache Latein war. Rosenberger verlegt in seiner „Geschichte der Physik“ den Ursprung der Perpetuum-mobile-Idee in jene Zeit, als man eine besondere Vorliebe für Automaten und mechanische Spiele hatte, also etwa in die Zeit zwischen 1690-1750. Dieser Annahme widerspricht aber die einfache Tatsache, daß schon lange vor dieser Zeit Perpetuum-mobile-Projekte existierten. Geht man in der Literatur immer mehr zurück, so findet man schon im 13. Jahrhundert einen Plan zur Herstellung einer fortdauernd sich bewegenden Vorrichtung, und interessant ist, daß der Autor dieses Planes, Vilard de Honnecourt, selbst schon davon spricht, daß man „seit einiger Zeit“ beschäftigt sei, eine solche Vorrichtung zu konstruieren.

In der ältesten Literatur wird vom Perpetuum mobile oft gesprochen, als „von dem großen Geheimnis, an dessen Enthüllung Führer [6] der Philosophie wie Demokritos, Pythagoras und Plato gearbeitet haben, ebenso wie die Gymnosophisten und die indischen Priester“. Aber wie es in der Geschichte jedes Gedankens der Fall ist und in der Geschichte eines so unproduktiven Gedankens wie der des Perpetuum mobile der Fall sein muß, werden oft Ansichten übernommen und weiter verbreitet, die zumindest zweifelhaft sind. So steht es auch mit diesem Zitat. Wir finden es zuerst bei Bischof Wilkins, einem Autor des 17. Jahrhunderts; der Gedanke wird immer weiter übernommen bis in das 19. Jahrhundert. Schließlich gewinnt die Ansicht den Charakter eines Axioms, ohne daß man je ihre Richtigkeit geprüft hat.

In Wirklichkeit kann weder bei Plato noch irgend sonstwo in der klassischen Literatur ein Nachweis dafür gefunden werden, daß die obengenannten Autoren sich mit dem Perpetuum mobile beschäftigt hätten. Bei der großen Rolle, die das Perpetuum mobile im ganzen Mittelalter gespielt hat, ist es nur natürlich, daß die Scholastiker auch in dieser wichtigen Frage das Bedürfnis hatten sich auf die Autorität der Alten zu stützen, und so werden bald Plato, bald Pythagoras angerufen, auch wo man kein Recht dazu hat.

Es fehlt bis jetzt an historischen Daten, die den Zeitpunkt der Entstehung des Perpetuum-mobile-Gedankens angäben. Man hat keine historische Berechtigung, positiv zu behaupten, daß man schon im griechischen Altertum oder gar im alten Indien Versuche zur Verwirklichung dieses Gedankens unternahm. Man kann hier nur Vermutungen aussprechen, Vermutungen, die mehr oder weniger Wahrscheinlichkeit für sich haben.

Man muß einen Unterschied machen zwischen der Idee der ewigen Bewegung als solcher und den praktischen Versuchen zu ihrer Verwirklichung. Diese letztere Frage ist eine Frage der Technik und physikalischen Anschauungsweise. Der Ursprung des Perpetuum mobile als einer praktischen Angelegenheit muß also zunächst in der Geschichte der Technik gesucht werden.

Die Anfänge der Technik gehen in das hohe Altertum zurück. Es war vor allem das Heben von Lasten (beim Häuserbau und bei der Wasserversorgung), das das Bedürfnis nach der Maschine hervorrief. (Man denke an den Bau der Pyramiden.) Noch in später Zeit, bei Marcus Vitruvius, dem römischen Ingenieur zur Zeit der Geburt Christi wird die Maschine selbst definiert als „hölzerne Vorrichtung, die dazu bestimmt ist, Lasten zu heben“. Mit der Maschine, die Kraft gewinnt [7] auf Kosten der Zeit, scheint ein ungeheurer Arbeitsaufwand gewonnen zu sein. Die Maschine befreit sozusagen den Menschen vom Erbfluch der Arbeit. Je vollkommener die Maschine ist, desto mehr schont sie unsere Kraft und stellt uns die ihrige zur Verfügung. Das Ideal wäre also eine Maschine, die nichts von uns verlangt, keine Kraft zu ihrer Unterhaltung fordert, und immer weiter aus sich heraus Arbeit leistet. In diesem Ideal liegt etwas vom Traum der Menschheit vom goldenen Zeitalter, da man ernten wird ohne zu säen, und der Mensch nicht mehr im Schweiße seines Angesichts Brot essen wird. Es ist also nur zu wahrscheinlich, daß der Wunsch nach einer von selbst arbeitenden Maschine sich im Kopfe des Menschen regte, dem zuerst der Wert und der Nutzen der Maschine überhaupt klar wurde. In diesem Sinne ist die Behauptung bezeichnend, die man schon in der ältesten Literatur findet: „Das Ding, das sich seit Anbeginn der Welt bis auf diesen Tag die großen Philosophen mit andauernden Studien und großer Mühe versucht haben zu bewerkstelligen.“

Ist aller Wahrscheinlichkeit nach das Perpetuum mobile als technische Aufgabe schon sehr alt, so muß der Gedanke der ewigen Bewegung, als Idee, noch älteren Ursprungs sein. Ihre Wurzel ist nicht allein in den physikalischen Ansichten, sondern in der allgemeinen Kulturgeschichte zu suchen.

Es war das unvergleichliche Verdienst Berthelots zuerst (in den „Ursprüngen der Alchemie“) darauf hingewiesen zu haben, daß der Ursprung und die Langlebigkeit der Alchemie nicht im geringen Maße Momenten religiöser Natur zu verdanken seien. Daß auch bei dem Problem des Perpetuum mobile religiöse und mythologische Momente eine Rolle spielen, unterliegt keinem Zweifel. Man denke daran, welche Rolle in der Symbolik der alten Religionen das Rad spielt, das Rad, in dem die Idee der Bewegung und der in sich wiederkehrenden Wiederholung am besten verkörpert ist. In der Religion der Veda (vgl. Oldenberg), der Urreligion des alten Indiens, ist das Rad das Symbol der Gottheit. Denselben Sinn hat das Rad bei den alten Germanen und den Kelten, viele religiöse Bräuche und Mythen zeugen vom religiösen Ursprung des Symbols des Rades, das sowohl durch seine Form wie seiner Bewegung mit der Sonne am nächsten vergleichbar ist. Durch das Radsymbol erklärt Oldenberg auch die Tatsache, daß an dem Pfahl, an den die Opfertiere angebunden werden, ein Kranz angebracht wurde. Die Wissenschaft, d. h. das kausale Denken, über [8]nimmt in ihren Anfängen unbewußt den religiösen Vorstellungskreis, und Spuren von Ansichten religiöser und okkulter Natur sind hie und da noch zu finden, wenn die Wissenschaft den Stand der Dinge schon weit überholt hat. Nur durch religiöse Einflüsse ist z. B. zu erklären, daß die Theologen des Mittelalters das Perpetuum mobile heiß verfechten, und die Endlichkeit der Bewegung, d. h. die Unmöglichkeit des Perpetuum mobile für unvereinbar mit der göttlichen Wissenschaft halten. Da das Urbild der „ewigen“ Bewegung, die Bewegung der Himmelskörper, einmal in der Natur gegeben war, so erschien es absolut anstrebenswert, eine solche Bewegung auch künstlich hervorzubringen.

In der Mythologie fast aller Völker findet man Berichte von Gegenständen und künstlich erzeugten Vorrichtungen, die ewig währen. Als Gegenstück zum eigentlichen Perpetuum mobile, als Perpetuum mobile besonderer Art ist z. B. die „ewige Lampe“ zu betrachten. Die Legende der ewigen Lampe ist sehr alt. Der heil. Augustinus erwähnt die angebliche ewige Lampe im Tempel der Venus, die von selbst, ohne Ölzufuhr brannte und weder vom Winde noch durch Regen oder Unwetter ausgelöscht werden konnte. Augustinus selbst zweifelt keinen Augenblick an der Möglichkeit solcher Lampen und sieht in ihnen ein Werk des Teufels. Eine Lampe, die anderthalb Jahrtausende gebrannt haben sollte, wollte man 1345 im Grabe der Tullia, der Tochter Ciceros gefunden haben. Es existieren noch zahlreiche andere Erzählungen über solche von selbst brennende Lichtquellen, die, einmal instand gesetzt, unaufhörlich brennen und Licht spenden bis sie zerstört werden.

Die Legende von der ewigen Lampe zeigt, daß der Wunsch der Menschheit nach einer künstlichen Vorrichtung, die ewig funktioniert, uralt ist, vielleicht ebenso alt wie die Sehnsucht nach Unsterblichkeit. Abgesehen von der technischen Seite der Frage, gehört also die Idee der ewigen Bewegung zu den Urfragen der Kultur.

Das erste, bis jetzt bekannte authentische Dokument über die Verwirklichung der Perpetuum-mobile-Idee durch äußere Mittel stammt aus dem 13. Jahrhundert. Sein Autor ist Vilard de Honnecourt, ein gothischer Architekt zur Zeit Ludwigs des Heiligen. Zu den Schöpfungen dieses Architekten gehört unter andern die Karthäuserkirche von Vaucelles bei Honnecourt in Nordfrankreich. [9]

In der Pariser École des Chartes befinden sich die Originale der erhalten gebliebenen Handzeichnungen Honnecourts, wo sich neben Architekturentwürfen und Ornamenten das für uns in Betracht kommende Projekt befindet.

Ein Gerüst (Abb. 1), das aus zwei Balken und einem Querbalken gebildet ist, trägt in seiner Mitte auf einer Achse ein Rad mit 4 Speichen. Auf der Peripherie des Rades hängen 7 Schlegel frei hinunter: 4 davon sind nach der einen, 3 nach der andern Seite gerichtet. Die Zeichnung trägt die Inschrift: „Seit einiger Zeit streiten sich die Meister, wie man ein Rad durch sich selbst sich drehen lassen könnte. Auf folgende Art kann man es durch eine ungerade Anzahl von Schlegeln oder durch Quecksilber erreichen.“

Nach dieser Inschrift kann man sich ungefähr vorstellen, wie sich der Verfasser die Wirkung seiner Vorrichtung gedacht hat. Beim freien Fallen eines Schlegels an der Peripherie wird das Rad mitgerissen und etwas gedreht. Nun sollten die Schlegel einer nach dem andern fallen und das Rad in ununterbrochener Bewegung erhalten.

Das Album des Vilard de Honnecourt ist das einzige Dokument, das von diesem Manne erhalten geblieben ist, und so läßt sich nicht feststellen, ob er selbst der Urheber dieses Projekts war oder den Plan eines andern beschreibt. Vilard de Honnecourt baute Kirchen. Vielleicht gab ihm die Anregung zu dieser Idee die Metalltrommel mit Schlegeln, die in alten Kirchen jetzt noch an Stelle einer Glocke gebraucht wird. Er muß gewiß beobachtet haben, daß die Trommel unter dem Einfluß der Trägheit sich eine Weile noch bewegt, nachdem ihr der letzte Schlag versetzt worden war, und so mag er vielleicht die Idee gefaßt haben, die Trommel könnte sich kontinuierlich bewegen, wenn ihr immer neue Schlegel zu Hilfe kämen.

Man muß annehmen, daß in der auf Vilard de Honnecourt folgenden Zeit die Idee des Perpetuum mobile weiter entwickelt wurde. Zwei Jahrhunderte später finden wir fast dieselbe Form des beschriebenen Perpetuum mobile wieder, und zwar wieder von einem Künstler [10] vertreten. Es ist kein geringerer als Lionardo da Vinci (1452-1519), der sich mit dem Problem des Perpetuum mobile befaßte.

Bekannt ist, daß Lionardo ebenso groß als Techniker und Gelehrter wie als Maler war. Ein tragisches Geschick lastet über dem Lebenswerk Lionardos. Seine Bilder sind zum Teil von der Zeit zerstört, zum Teil verloren gegangen. Ebenso sind seine wissenschaftlichen Werke teils verloren, teils unwirksam geblieben. Aber erwiesen ist, daß viele wichtige wissenschaftliche Ansichten, deren Ursprung man gewöhnlich viel später datiert, bereits Lionardo gehörten. Lionardo hatte, 100 Jahre vor Galilei, richtige Vorstellungen vom freien Fallen der Körper, er kannte die Gesetze der auf den Hebelarm schief wirkenden Kräfte, die Gesetze der Reibung usw. Wie tief Lionardo das Wesen der Mechanik erfaßte, geht aus einer Bemerkung hervor wie: „Die Mechanik ist das Paradies der mathematischen Wissenschaften, denn mit ihr gelangt man zur Frucht des mathematischen Wissens.“

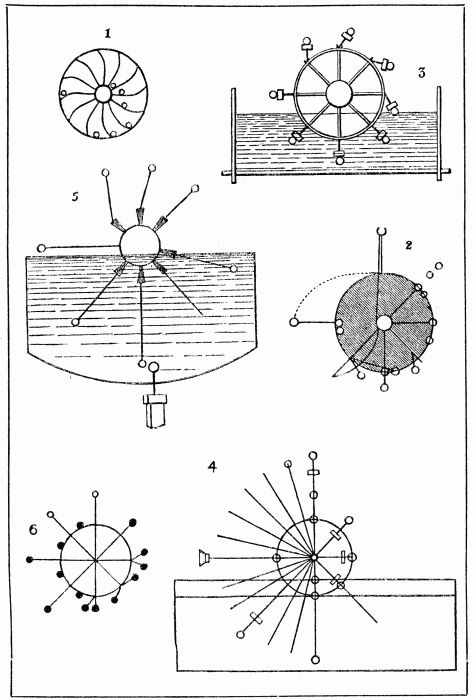

Neben der Mathematik und der reinen Wissenschaft beschäftigten Lionardo Fragen technischer Natur. Zahlreich sind seine Pläne technischer Erfindungen. Von einer Flugmaschine auf Grund des freien Vogelfluges bis auf einen Lampenzylinder gegen das Blaken der Lampe findet man in seinen Skizzen die technischen Projekte der verschiedensten Art. Unter den Originalskizzen Lionardos im Britischen Museum zu London befindet sich ein Blatt, das stark vermuten läßt, daß Lionardo sich mit dem Problem des Perpetuum mobile beschäftigte. Wie man sieht (Abb. 2), erinnern die Zeichnungen sehr an das Perpetuum-mobile-Projekt des Vilard de Honnecourt. Besonders interessant ist Zeichnung 1. Wir sehen darauf ein Rad mit vielen Fächern, die je ein Gewicht führen. Besonders diese Modifikation des Rades, das durch die Schwere angetrieben wird, bildete das Versuchsobjekt der Erfinder der folgenden Jahrhunderte.

Auch an vielen Stellen des Codex Atlanticus, dem Mailänder handschriftlichen Nachlaß Lionardos, findet man Skizzen, die glauben lassen, daß Lionardo die Perpetuum-mobile-Projekte seinerzeit genau bekannt waren. Doch er selbst erkennt mit dem Scharfsinn des Mathematikers und der Überlegenheit des Technikers, daß die Projekte dieser Art unausführbar sind. „O Erforscher der ewigen Bewegung, wie viele eitle Pläne habt ihr bei dergleichen Suchen geschaffen“, bemerkt Lionardo bei Gelegenheit eines Perpetuum-mobile-Projekts. [1]

Die Autorität, die Vilard de Honnecourt für die Nachwelt bedeutete, mochte viel dazu beigetragen haben, daß sein Perpetuum-mobile-Projekt gerade unter seinen Fachgenossen, den Architekten sehr bekannt war. Noch am Ende des 17. Jahrhunderts finden wir fast dieselbe Konstruktion wie bei Vilard von einem Architekten beschrieben. Alessandro Capra, Architekt in Cremona, nimmt in einem Werke aus dem Jahre 1683 die Idee des Rades, das durch Gewichte an seiner Peripherie bewegt wird, wieder auf. Aber Capra scheint sich der ganzen Schwierigkeit der Konstruktion bewußt gewesen zu sein. Damit die Schlegel (Abb. 3) von rechts nach links ihre Richtung ändern können, modifiziert Capra die Idee. Auf der Achse C schwebt frei ein gut equilibriertes Rad A. An dessen Peripherie hängen in gleichen Abständen an einer Art von Ösen 18 gleich schwere Gewichte. Unter dem Einfluß der Schwerkraft fallen die Gewichte B hinunter, ziehen das Rad mit und zwingen die Gewichte I ihre Richtung zu ändern. Capra erklärt die Wirkung der Maschine dadurch, daß die Gewichte in Lage B sich weiter vom Zentrum befinden und daher „mehr wiegen“ als die Gewichte I.

Den einfachsten Eindruck von physikalischer Bewegung bekommen wir durch den frei fallenden Körper. Im freien Fallen, im Streben zur Erde reißt der fallende Körper alle Gegenstände mit, die mit ihm verbunden sind, und wird also selbst zur Ursache einer Bewegung. Da die Ursache dieser Ursache, die Schwerkraft, konstant ist, so liegt der Gedanke an sich nahe, man müsse nur die Schwerkraft richtig ausnutzen, um die Bewegung von Körpern ewig zu erhalten. Und so laufen die Bemühungen, ein Perpetuum mobile mit mechanischen Mitteln zu konstruieren, immer auf den Versuch hinaus, ein Rad durch Gewichte, d. h. unter dem Einfluß der Schwere sich bewegen zu lassen. [13]

Daß eine solche Vorrichtung, so verlockend sie auf den ersten Blick auch erscheint, nichts als eine kühne Phantasie ist, braucht nicht besonders erörtert zu werden. Der einzige, aber auch vollkommen ausreichende Einwand, der gegen die Vorrichtung gemacht werden kann, ist der, daß sie nicht funktioniert. Würde man ein solches Rad mit Gewichten an der Peripherie aufstellen, so würde es sich nur zu bald zeigen, daß die Vorrichtung gleich nach der Aufstellung in Ruhe gerät und darin verharrt.

Heute, da sich die physikalische Erfahrung auf streng tatsächliches Material stützt, erscheinen uns Projekte wie diese fast unglaublich. Wir fragen uns unwillkürlich: haben denn die klugen Erfinder des von selbst sich bewegenden Rades nie versucht, ihre Idee in Praxis umzusetzen, um zu sehen, wie töricht sie ist, oder ist der Plan die Ausgeburt eines ungebildeten Kopfes und überhaupt nicht ernst zu nehmen?

Die Namen allein zeigen, daß die Idee durchaus ernst zu nehmen ist. Es ist schwer zu sagen, wer der Urheber dieses Gedankens ist. Wir treffen ihn zu den verschiedensten Zeiten bei den verschiedensten Autoren. Kaspar Schott, ein Physiker des 17. Jahrhunderts, bezeichnet das Rad, das durch Gewichte gedreht wird, als Erfindung eines gewissen Mitz, dem er noch die Erfindung eines andern Perpetuum mobile zuschreibt (von den Arbeiten des Mitz ist aber sonst nichts bekannt). Das Zeugnis Schotts entspricht, wie wir gesehen haben, in diesem Fall nicht den Tatsachen, denn wir finden ja dasselbe Projekt schon lange vorher. Ein Zeitgenosse Schotts, der sich ebenso wie dieser viel mit der Frage des Perpetuum mobile befaßt, ist John Wilkins, der Schwager Cromwells und berühmte Bischof von Chester. In seiner „Mathematical Magick“ erörtert er auch die Frage des mechanischen Perpetuum mobile, und es ist zu bewundern, mit welch kritischem Geiste er dabei verfährt.

Der Irrtum, auf dem die Konstruktion des Rades mit den Gewichten beruhte, lag vor allem in der falschen Auffassung des Hebelprinzipes. Das Hebelprinzip ist an sich schon sehr alt. Archimedes (der der Legende nach mit einem Hebel die Welt aus den Angeln heben wollte, wenn man ihm den richtigen Unterstützungspunkt zeigte) beweist, daß ein durch zwei Gewichte belasteter Hebel im Gleichgewicht sein muß, wenn die einzelnen Gewichte sich umgekehrt proportional verhalten wie die Hebelarme. So klar für uns diese Archimedische Behauptung ist, so [14] wurde sie doch von den Perpetuum-mobile-Konstruktoren falsch verstanden. Sie beriefen sich darauf, daß beim Fallen der Gewichte, einige Gewichte sich weiter vom Zentrum befanden und daher mehr „Schwere“ (oder wie einige Autoren sagten: mehr „Gewicht“) besäßen als die andern, so daß sie die letztern überwiegen müßten. Es ist interessant, wie Bischof Wilkins mit den Mitteln seiner Zeit sich gegen diese Behauptung wendet.

Angenommen, der Mittelpunkt des Rades sei A (Abb. 4); der Durchmesser DC sei in 10 gleiche Teile geteilt. Es ist evident, laut dem Hebelgesetz, daß 1 Pfund in C 5 Pfund in B im Gleichgewicht halten, denn die Arme AC und AB stehen im Verhältnis 5 : 1. Dabei ist es gleichgültig, ob und wieviele Gewichte horizontal hängen. Obwohl C z. B. höher hängt als das Gewicht in F oder niedriger als in E, so ist die Wirkung dieselbe, denn die Gewichte streben abwärts in vertikaler Linie. Ihre Schwere (meint Wilkins) ist zu messen durch den Teil des horizontalen Durchmessers, auf, unter oder über dem die Last hängt. Wird die Last C nach G oder H gebracht, so verliert sie 2/3 ihres früheren Gewichts und wird so schwer, als ob sie auf dem Wagebalken selbst 3 Teilstriche vom Zentrum weit aufgehängt wäre. Die Teilstriche auf dem Wagebalken können also, laut Wilkins, als Maßstab der Schwere eines jeden Gewichts in den verschiedenen Lagen dienen.

Wir sehen, Wilkins hat andere Vorstellungen über das Gewicht und die Schwere als wir heute. Wir nennen heute das Gewicht die Kraft, mit der ein Körper zum Erdmittelpunkt strebt. Diese Kraft ist konstant. Bei Wilkins hängt das „Gewicht“ von der jeweiligen Lage des Körpers ab. Er nennt „Gewicht“ und „Schwere“ das, was wir heute beim Hebel mit dem Worte „statisches Moment“ bezeichnen, d. h. das Produkt aus Last und Lastarm (Entfernung der Last vom Unterstützungspunkt). Ein Hebel, auf den verschiedene Lasten einwirken, befindet sich in Ruhe, wenn die algebraische Summe aller Momente gleich 0 ist. Aber obwohl Wilkins' Terminologie der unsrigen widerspricht, so kommt [15] er doch zu einem richtigen Resultat in der Verneinung der Perpetuum-mobile-Frage.

Zu diesem Zweck denkt er sich zwei konzentrische Kreise, die auf ihrer Peripherie je 8 gleiche Gewichte tragen. [2] Die Gewichte sind so gewählt, daß die im inneren Kreise zu denen im äußeren Kreise im Verhältnis der Radien, der Entfernungen vom Zentrum stehen. Obwohl beim Fallen der Gewichte ihre Entfernung vom Zentrum, also ihr Gewicht vermehrt wird (meint Wilkins), so kann doch keine perpetuierliche Bewegung der Kreise eintreten. Wilkins zählt die Summe aller „Gewichte“ auf den beiden Kreisen zusammen und findet, daß die Summe aller „Gewichte“ (der Momente, würden wir sagen) stets gleich ist der Summe der „Gewichte“ auf dem andern Kreise.

Wie wir sehen, ist Wilkins' Interpretierung, abgesehen von der Terminologie, ganz richtig. Um dem Gedanken eine allgemeine Fassung zu geben, stützt er sich auf die Autorität des großen Mathematikers Cardanus (1501-1576), der aussagt: alle Körper unter dem Monde fallen oder steigen, und diese Bewegung muß aufhören, wenn der Körper auf dem Platz angelangt ist, zu dem er strebt.

Nicht so einsichtsvoll wie Wilkins waren seine Zeitgenossen. Einer der gelehrtesten Männer seiner Zeit, ein wirklicher Physiker, Athanasius Kircher (1602-1680), der unter anderen die Laterna magica erfunden hat, versucht es, das mechanische Perpetuum mobile theoretisch zu begründen. Er untersucht folgenden Fall.

Ist auf dem Kreise (Abb. 5) ADBC das Gewicht D = C, so ist keine Bewegung möglich, denn Gleiches kann nicht Gleiches heben. Wird jedoch das Gewicht D etwa nach F verschoben, so daß FE größer als CE ist, so muß D entschieden C heben. Ja, auch wenn D leichter wäre als C, z. B. 3½ Pfund gegen 4, so würde D doch C heben.

Daraus sieht man, daß eine kleinere Last im allgemeinen eine größere heben kann, und daraus folgt, schließt Kircher, daß das mechanische Perpetuum mobile möglich ist.

Kirchers Schluß beruht auf der Vernachlässigung eines Gesetzes, das wir „die goldene Regel der Mechanik“ nennen. Zwar kann eine größere Last durch eine kleinere gehoben werden, aber was an Kraft dabei gewonnen wird, geht an Zeit verloren, und es findet kein Gewinn an Arbeit statt.

Bei dem großen Ansehen, das Athanasius Kircher bei seinen Zeitgenossen und ganz besonders unter seinen Ordensbrüdern (Kircher war Jesuit) genoß, konnte seine theoretische Ansicht über das mechanische Perpetuum mobile nur zu neuen Versuchen anspornen. Das 17. Jahrhundert ist an Projekten von Rädern, die unter dem Einfluß der Gravitation bewegt werden, besonders reich. Eine andere Modifikation des Rades, das durch Gewichte angetrieben wird, ist ein Rad oder vielmehr eine Trommel, die in einzelne Fächer geteilt ist und durch rollende Kugeln oder Quecksilber in diesen Fächern angetrieben wird. Das ist das Projekt, dessen Schema die Zeichnung 1 auf Lionardos Blatt zeigt (siehe Seite 11). Obwohl also diese Idee schon zur Zeit Lionardos bekannt sein mußte, so ist doch äußerst charakteristisch für die Unfruchtbarkeit der ganzen Perpetuum-mobile-Idee, daß dasselbe Projekt immer wieder von neuem entworfen wird. So kommt es, daß 300 Jahre nach Lionardo die Idee noch für ganz „neu“ galt. Ein besonders bitterer Witz der Geschichte besteht darin, daß ein Mann durch diese „Erfindung“ zu hohen Ehren gelangte, dessen wirkliche wissenschaftliche Verdienste lange Zeit unbeachtet blieben.

Der Mann war Edward Somerset, Marquis von Worcester (1601-1667). Er spielte nicht nur eine große politische Rolle zur Zeit Karls I., sondern machte sich auch in der Mechanik verdient. Sein Name wird vor allem mit der Erfindung der Dampfmaschine in Verbindung gebracht. In seinem Buche „A Century of Inventions“, finden wir unter anderen Projekten, wie der fliegende Mann, der Segelwagen usw. auch ein Perpetuum mobile angeführt, das der Erfinder selbst „das unglaublichste Ding der Welt“ nennt.

Die Erfindung soll unter großem Pomp im Tower von London dem König, dem Herzog von Richmond, dem Herzog von Hamilton und dem versammelten Hofe vorgeführt worden sein. Die Zeitgenossen sprachen mit höchster Begeisterung von diesem Wunder, und es sind [17] zahlreiche Berichte erhalten über das Aufsehen, das der Marquis erregte. Aber über die Erfindung selbst sind fast keine Berichte erhalten geblieben. Es heißt nur so viel, daß es ein Rad von 14 Fuß Durchmesser war, das durch 14 Gewichte von je 50 Pfund angetrieben wurde. Partington, der das Buch des Marquis von Worcester 1825 neu herausgab, fügte eine Zeichnung bei, die der Zeichnung I auf unserer Abb. 2 entspricht.

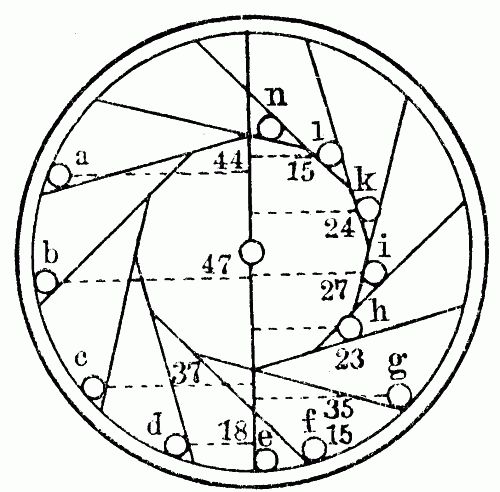

Auch diese Perpetuum-mobile-Idee erfuhr eine zeitgenössische Kritik, ähnlich wie das Rad mit den Gewichten von Bischof Wilkins. Jakob Leupold, ein Mechaniker aus dem Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts, dessen Luftpumpe, die er für Christian Wolf angefertigt hat, bis jetzt noch eine Sehenswürdigkeit bietet, zeigt die Unhaltbarkeit der Idee auf Grund einer Berechnung. Eine Trommel (Abb. 6) möge durch Bretter in 12 Kammern eingeteilt sein. In jeder Kammer befindet sich eine schwere Kugel. Leupold fällt von jedem Gewichte ein Lot auf die Vertikalachse der Trommel. Addiert man alle diese Lote, in einem beliebigen Maß gemessen, bei a — 44, b — 47, c — 37, d — 18, so ergibt das die Summe 146; und ebenso ist die Summe der Lote auf der linken Seite e — 7, f — 15, g — 35, h — 23, i — 27, k — 24, l — 15 und n — 0 gleich 146! Leupold betrachtet die Lote als Maß für die Kräfte und meint, das Rad müsse im Gleichgewicht verharren, weil die Kräfte auf beiden Seiten gleich seien. Nach unserer Auffassung tritt Gleichgewicht ein, wenn die Momente (Produkt aus Gewicht und Arm) auf beiden Seiten gleich sind. Das Resultat stimmt bei Leupold (ähnlich wie Wilkins, siehe Seite 15) zufällig, denn er setzt voraus, daß alle Gewichte einander gleich sind, so daß an Stelle der Summe der Momente die Summe der Arme gesetzt werden kann.

Das mechanische Perpetuum mobile, wie wir es bis jetzt geschildert haben, geht von einer falschen Auffassung der Gravitation aus. Man sah in der Gravitation, infolge deren die Körper zueinander gezogen werden, eine unerschöpfliche Quelle von Arbeitsfähigkeit. Diese Auf [18] fassung der Gravitation geht besonders deutlich aus dem sogenannten Scheinerschen Gnomon hervor, einer erdachten Konstruktion, die im 17. Jahrhundert und auch später noch eine viel umstrittene Frage der Physik bildete.

Christoph Scheiner, Jesuit und Astronom (1575-1650), ist in der Geschichte der Wissenschaft als der Entdecker der Sonnenflecken bekannt. Bei seiner Beschäftigung mit kosmischen Problemen war er auch der Frage der Gravitation nahegekommen. Der Gnomon Scheinerianus in centro mundi besteht in folgendem.

Man denke sich durch den Mittelpunkt A des Weltalls (Abb. 7), also durch den Mittelpunkt der Gravitation, eine Achse. An diese Achse sei ein Gnomon BC befestigt, dessen äußeres Ende C ein Gewicht trägt. Wiegt das Gewicht über, meint Scheiner, so müßte der Gnomon sich um das Zentrum des Weltalls bewegen und zwar perpetuierlich. Das Ende C kommt infolge des Gewichts nach D, dann der Reihenfolge nach nach E, F, G und wieder nach C; es kann nirgends stehen bleiben, weil nirgends dafür ein Grund vorhanden ist; alle diese Punkte sind vom Gravitationszentrum gleich weit entfernt. Nur wenn man dem Gnomon noch einen Arm BG = BC hinzufügt, gerät er in Ruhe; wird aber dieser Gegenarm weggenommen, so beginnt der Gnomon sich zu drehen und bleibt nirgends stehen.

Schon Zeitgenossen Scheiners ließen gegen diese Konstruktion Einwände gelten. Der Astronom und ebenfalls Jesuit Giov. Baptista Riccioli (1598-1671), einer der letzten Gegner des Kopernikanischen Weltsystems, wandte mit Recht ein, daß ein Gnomon nur das Bestreben habe, nach dem Gravitationszentrum zu fallen. Das Gewicht habe ja gar keine Veranlassung von C nach D zu fallen, denn dadurch komme es dem Gravitationszentrum nicht näher. Ein anderer Ordensbruder Scheiners, der Mathematiker Mario Bettino (1584-1657) meinte, ein solcher Gnomon müßte sich nicht in perpetuierlicher Bewegung, sondern in perpetuierlicher Ruhe befinden. Nur eine äußere Kraft könnte ihn in Bewegung versetzen, und nach Aufhören dieser Kraft müsse wieder Ruhe eintreten. [19]

Allen Versuchen, ein Perpetuum mobile durch Ausnutzung der Gravitation zu konstruieren, ist ein Irrtum gemeinsam: der Glaube, man brauche nur in geeigneter Weise den Schwerpunkt eines Körpers abwechselnd zu verschieben, um eine unaufhörliche Bewegung zu erhalten. Diese Auffassung spricht von einer großen Unklarheit über die Begriffe der Mechanik, und vor allem der Statik. Das große Genie Galileis (1564-1642) hat durch seine Fallgesetze in der Dynamik seiner Zeit eine Revolution hervorgerufen. Aber die Statik blieb von Archimedes bis auf Stevin (1548-1620) fast dieselbe. Die Gravitation, ein Gleichgewichtszustand, vermengte man mit dynamischen Elementen, und es ist doppelt interessant, daß ein Schüler und Getreuer Galileis, Clemens Septimus, es unternimmt, die Möglichkeit des mechanischen Perpetuum mobile durch eine Konstruktion zu beweisen.

Eine Kupfertrommel (Abb. 8) AFBG sei in einem Zylinder eingeschlossen, dessen Enden durch zwei gut polierte Scheiben geschlossen und verlötet sind. Innerhalb der Trommel befinde sich eine Platte FCG, die die Rolle eines Diaphragma spielt. Die eine Hälfte des Zylinders FCG sei mit Wasser oder Quecksilber, die andere mit Öl oder Luft, also einer spezifisch leichteren Substanz gefüllt. Die Platte dient dazu, um dem Quecksilber den Zutritt von FAG nach GFB zu verwehren. Diese Platte ist mit der festen Achse C verbunden, an der ein Hebel H angebracht ist, so daß sie gedreht werden kann. Die Trommel ruht auf zwei vertikalen Stützen und kann sich frei bewegen. Die Wirkung der Trommel sollte folgende sein.

Da auf CA das größere Gewicht des Quecksilbers drückt, so rückt der Hebelarm in die Lage DE, und der Schwerpunkt des Hebels fällt in irgendeinen Punkt D zwischen A und C. Da aber das Quecksilber nicht zusammengedrückt werden und auch nicht in die andere Hälfte des Zylinders eindringen kann, so erhält der Zylinder einen Stoß, und die Trommel rollt in der Richtung nach G. Durch das Rollen gewinnt das Ganze den früheren Schwerpunkt, und das Spiel beginnt von neuem. Auf diese Art mußte eine solche Trommel in demselben Moment, da sie hergestellt wurde, zu rollen anfangen und nie zu rollen aufhören.[20]

Eine Besprechung dieser Trommel des Clemens Septimus findet man bei dessen gutem Freunde Borelli. Giov. Alfonso Borelli (1608-1679), Mitglied der berühmten Florentiner Akademie del cimento, war der ideenreichste der italienischen Physiker des 17. Jahrhunderts. Borellis Wirken war sehr vielseitig: neben physikalischen Fragen beschäftigte er sich auch mit Mathematik und Astronomie. In einem bedeutenden Werke über die Planetenbewegung geht er auch auf die Frage der Gravitation ein und gelangt, lange vor Newton, zu einer bemerkenswerten Gravitationstheorie. Borelli erklärt die Bewegung der Himmelskörper durch eine Zentrifugalkraft, die aus der Beharrung der Körper resultiert, und nicht durch die Attraktionskraft der Zentralkörper, also durch bloße Gravitation, wie man damals allgemein annahm. „Setzen wir voraus,“ sagt Borelli, „daß der Planet zur Sonne hinstrebt, und daß er zugleich durch seine Bewegung von der Sonne, die im Mittelpunkt steht, im Kreise weggehen muß. Sind dann diese entgegengesetzten Kräfte unter sich gleich, so werden sie sich aufheben, und der Planet wird weder näher zu der Sonne hinrücken, noch weiter als bis zu einer bestimmten Grenze von ihr weggehen können. Auf diese Weise würde er im Gleichgewicht um die Sonne schwebend erhalten bleiben.“

Auf irdische Verhältnisse übertragen sind es dieselben Ansichten über die Gravitation, die Borelli zum entschiedenen Gegner der Perpetuum-mobile-Idee machen. Die Gravitation, die auf alle Teile eines Systems die gleiche Wirkung ausübt, kann nicht zur Ursache einer konstanten Gleichgewichtsstörung werden. Die Schwerkraft ist keine Arbeitsfähigkeit, die sich einem anderen System mitteilt. Der Einwand, den Borelli gegen die Trommel des Clemens Septimus macht, ist der, daß gar kein Grund dafür vorliegt, daß die Trommel sich nach G bewege. Und würde die Trommel nach D rollen, so müßte sie in dieser neuen Lage verharren, aber nicht in die ursprüngliche zurückkehren.

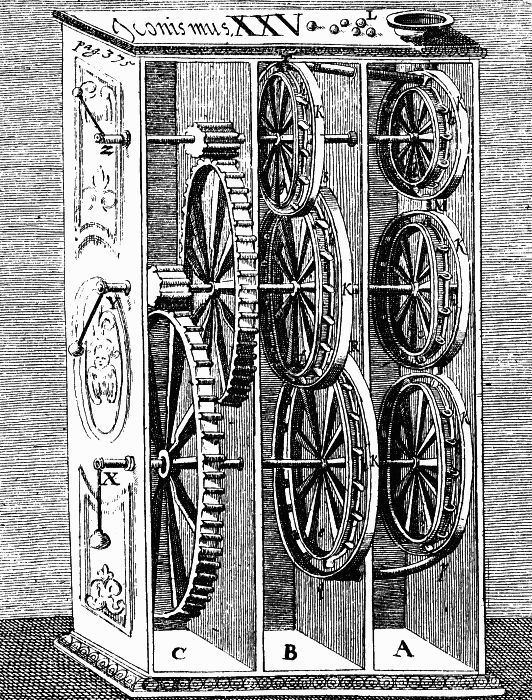

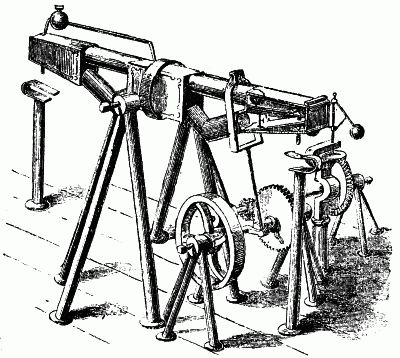

Ungeachtet der wichtigen Einwände, die ein Mann wie Borelli gegen das Unternehmen machte, ein Rad durch bloße Gravitation bewegen zu wollen, ließ sich die Mit- und Nachwelt noch lange nicht von dieser Idee abbringen. Man glaubte, was sich mit einem Rade nicht erreichen lasse, müsse vielleicht mit mehreren Rädern gehen. Caspar Schott, der für die Idee des mechanischen Perpetuum mobile überhaupt sehr eingenommen ist, beschreibt unter anderen das Projekt eines gewissen Wilhelm Schröter. Da (Abb. 9) sollten von 9 Zahnrädern je [21] Z in einer Reihe durch drei Gewichte XYZ angetrieben werden, die unter verschiedenen Winkeln zum Horizont stehen.

Aber durch die Einführung von Übertragungen und Zahnrädern wurde die Sache natürlich nicht erleichtert, sondern eher erschwert, denn [22] je mehr Teile eine Maschine hat, um so größer ist die Reibung, und um so eher wird sie zum Stillstand kommen. Schon Leupold warnt ausdrücklich vor der „Friktion“ und erteilt den weisen Rat „allen, so das Perpetuum mobile noch beständig suchen: daß sie solches mit den allersimpelsten Maschinen tun; denn je mehr die Maschine übersetzet ist, je mehr sie Zapfen, Zähne und Materialien hat, je weniger wird der Motus perpetuus erhalten werden, und wenn es nicht in der Simplicität geschieht, wird es in Komposition wohl ewig außen bleiben“.

Die Idee des Rads oder des Rädersystems, das unter dem Einfluß der Gravitation sich immer weiter bewegte, hat aber lange nach Leupold noch die Köpfe der Erfinder in Anspruch genommen. Die Projekte zu ihrer Verwirklichung sind ebenso zahlreich wie fruchtlos.

Der Grundgedanke der Perpetuum-mobile-Konstruktion auf mechanischer Basis war, die Gravitation, die eine konstante Naturerscheinung darstellt, zur Ursache einer konstanten Bewegung zu machen. Außer der Gravitation schien eine solche nie versiegende Ursache einer möglichen Bewegung noch in einer anderen Naturkraft gegeben zu sein, nämlich im Magnetismus.

Die Kenntnis von der Anziehungskraft der Magneten ist an sich uralt. Aristoteles schreibt sie bereits Thales von Milet (640-500 v. Chr.), dem ersten Physiker der Griechen zu. Von Plinius (23-79 n. Chr.) stammt die bekannte Fabel vom Schäfer Magnes, der den Magnetismus dadurch entdeckt haben sollte, daß seine Schuhnägel von einem natürlichen Magneten angezogen wurden. Im Mittelalter bildeten sich die wissenschaftlichen Ansichten über die Natur des Magnetismus. Wichtig ist in dieser Hinsicht die Auffassung des Cusanus (eigentlich Nikolaus Krebs aus Kues an der Mosel, 1401-1464), der zuerst zeigt, daß man die Anziehung der Magnete durch Gewichte feststellen kann. Mit dieser Feststellung war zuerst auf die Analogie hingewiesen, die zwischen Magnetismus und Schwerkraft besteht. Daß man sich dieser Analogie schon sehr früh bewußt war, geht aus der Tatsache hervor, daß dieselben Personen, die sich mit der Konstruktion eines mechanischen Perpetuum mobile beschäftigten, es auch mit Hilfe des Magnetismus versuchten.[23]

Einen ausführlichen Bericht über ein magnetisches Perpetuum mobile finden wir bereits im 16. Jahrhundert. Sein Autor ist Joh. Taisnerius, Belgier von Geburt, der gegen 1558 Erzbischof von Köln war. In einem Buche über die Natur des Magneten gibt Taisnerius eine Anleitung zur Herstellung eines Perpetuum mobile durch magnetische Hilfsmittel. Der Wortlaut dieser „Anleitung“ ist aber derart charakteristisch sowohl für unsere Frage wie für den ganzen damaligen Stand der Forschung, daß es sich der Mühe verlohnt, ihn in den Hauptzügen aus dem Lateinischen zu übersetzen:

„Man nehme einen Behälter aus Eisen nach der Art von konkaven Gläsern, von außen mit allerlei künstlichen Gravierungen geschmückt, nicht allein wegen der Zierde, sondern auch wegen der Leichtigkeit, denn je leichter er ist, desto besser kann er in Bewegung gesetzt werden. Aber er darf dabei nicht so durchbrochen sein, daß man das darin eingeschlossene Geheimnis leicht sehen kann. An der Innenseite des Behälters müssen mehrere kleine gleich schwere Leistchen aus Eisen befestigt werden, von der Dicke einer Bohne oder Erbse. Das im Behälter benutzte Rad (Abb. 10) muß in allen Teilen gleich schwer sein. Die Vorrichtung, auf der das Rad sich drehen kann, wird so in die Mitte gesetzt, daß sie völlig unbeweglich bleibt. Daran wird ein silberner Stift angebracht und auf den höchsten Punkt ein Magnetstein gesetzt. Wenn der Stein so vorbereitet ist, muß er zuerst in eine runde Form gebracht werden: darauf müssen die Pole bestimmt werden. Später, während die Pole unberührt bleiben, müssen zwei einander gegenüberliegende Seiten in der Mitte zwischen den Polen, nach der Form eines Eies ausgefeilt werden, und auch müssen jene zwei Seiten zusammengedrückt werden, damit der untere Teil die niedrigste Stelle einnehme, und so wird er mit den Wänden des Gehäuses in Berührung kommen nach der Art eines Rades. Ist das ausgeführt, so schiebt man den Stein auf den Stift derart, daß der Nordpol gegen die Leistchen ein wenig geneigt ist, damit die Kraft nicht unmittelbar, sondern unter einer ge [24] wissen Schräge auf die eisernen Leistchen wirke. Daher wird jedes Leistchen zum Nordpol kommen und wenn es dann aus dem Antrieb des Rades den Nordpol überschritten haben wird, wird es zum Südpol kommen, der es dann in die Flucht treiben wird; und dann wird es wieder vom Nordpol angezogen, so daß es im Gang bleibt. Damit das Rad schneller seine Arbeit verrichte, schließe man im Behälter ein kleines rundes erzenes oder silbernes Steinchen ein, von solcher Größe, daß es bequem zwischen zwei Leistchen aufgenommen werden kann. Wenn das Rad in die Höhe geht, wird das Steinchen auf die Gegenseite fallen; und da die Bewegung des Rades nach dem tiefsten Teil perpetuierlich ist, so wird auch das Fallen des Steinchen zwischen je zwei Leistchen perpetuierlich sein, da es ja durch sein Gewicht nach dem Mittelpunkt der Erde und dem tiefsten Orte strebt . . .“

Diese Beschreibung ist rechtschaffen unklar. So viel geht aus ihr hervor, daß man es hier mit dem Projekt eines Rades zu tun hat, das durch die Kombination von magnetischer Anziehung und Schwerkraft in beständiger Bewegung erhalten werden soll.

Von Taisnerius, dem Autor dieses dunklen Berichtes, ist bekannt, daß er ein sehr abenteuerliches Leben geführt hat; er begleitete unter anderem den Kaiser Karl V. nach Tunis und reiste viel in Asien. Seine Zeitgenossen sprechen von ihm, als von einem anmaßenden prahlerischen Charakter, der sich nicht genierte, die Werke anderer zu plündern und sie für die seinen auszugeben. Und so wird es uns nicht wundernehmen, daß wir die ganze Beschreibung in einem früheren Buche finden, das Peter Peregrinus zum Autor hat. Derselbe Peregrinus meinte, daß eine magnetische Kugel (terella), die richtig auf ihre Pole gesetzt ist, eine konstante Drehung ähnlich der des Erdballs haben müsse.

Die Idee, ein Perpetuum mobile durch magnetische Hilfsmittel konstruieren zu wollen, muß im 17. Jahrhundert sehr verbreitet gewesen sein, denn auch Bischof Wilkins beschäftigt sich sehr ausführlich damit. Die bekannteste Konstruktion aus jener Zeit, die sich bei vielen Autoren wiederholt, hat folgende Form.

Ein Magneteisenstein (Abb. 11) AB ruht auf einem Pfeiler, vor [25] dem eine schiefe Ebene EF mit einer kleinen Stahlkugel C plaziert ist. Der Magnet zieht die Kugel an und zwingt sie, die schiefe Ebene hinaufzuklimmen. Ist sie genügend hoch hinaufgekommen, so fällt sie durch die Öffnung E durch und rollt auf einer abschüssigen Bahn EG nach unten. Hier wird sie von neuem vom Magneten angezogen, und der Prozeß wiederholt sich von neuem.

„Obwohl diese Erfindung auf den ersten Blick sehr wahrscheinlich erscheint,“ meint Wilkins, „so werden verschiedene Einzelheiten ihre Unzulänglichkeit erweisen.“

Warum steigt die Kugel auf der schiefen Ebene bis zur Öffnung E und nicht weiter? Ist der Magnet stark genug, um die Kugel so weit zu bringen, so kann er ihr auch über die Öffnung hinweghelfen. Oder: ist die Kugel zu schwer dazu, so wird sie auch nicht so weit vom Magneten hinaufgezogen werden können.

Das sind die Einwände, die schon Bischof Wilkins gegen die Vorrichtung macht. William Gilbert (1540-1610), der berühmte Leibarzt der Königin Elisabeth von England, der der Vater der modernen Lehre vom Magnetismus genannt werden darf, kannte ebenfalls dieses Projekt und war von seiner Unmöglichkeit tief überzeugt. Doch bei anderen Physikern, wie z. B. Ath. Kircher oder Caspar Schott, spielt ebenso wie das mechanische Perpetuum mobile auch dieser Plan eine große Rolle.

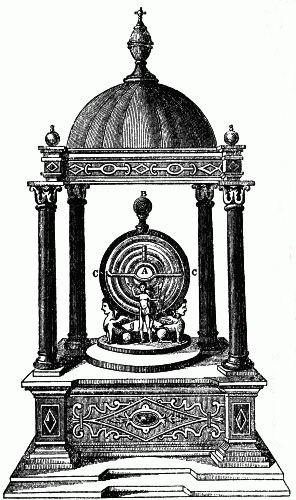

Ath. Kircher hatte im allgemeinen sehr zutreffende Ansichten über die Natur des Magnetismus. Aber er stand lange nicht auf dem Boden exakter Forschung, wie z. B. Gilbert. Ihm fehlte auch der letzte wissenschaftliche Ernst. So ist der größte Teil seines Buches über den Magnetismus magnetischen Spielereien gewidmet, unter denen das Perpetuum mobile keine geringe Stelle einnimmt. Als Perpetuum mobile denkt er sich z. B. eine eiserne Scheibe (Abb. 12) ABCD mit eisernen Spitzen an der Peripherie, die sich unter dem Einfluß von 4 Magneten FGHJ immerwährend dreht. Es gehört ein gut Teil Blindheit dazu, um ein solches Projekt, wie viele andere, die sich bei Kircher oder Schott befinden, ernst zu nehmen.

Kirchers Werk hat die Sache des Perpetuum mobile ebensowenig gefördert wie die Lehre vom Magnetismus überhaupt. Seine gelehr [26] ten Traktate sind im allgemeinen von sehr ungleichem Wert. Neben exakten Mitteilungen findet man bei ihm zuweilen geradezu lächerliche Ansichten. So z. B. ist er überzeugt, daß die Kraft eines natürlichen Magneten verstärkt wird, wenn man ihn zwischen zwei trockene Blätter der Isatis sylvatica legt.

Im übrigen liegt die Bedeutung Kirchers viel weniger in seinen wissenschaftlichen Entdeckungen als in den Sammlungen, die er hinterlassen hatte. Seiner ganzen Veranlagung nach war er überhaupt viel mehr Sammler und Polyhistor als Physiker. Seine Sammlung von naturwissenschaftlichen Kuriositäten, Antiquitäten, physikalischen und mathematischen Modellen und Apparaten ist bis jetzt noch im Collegio Romano zu Rom zu sehen. Seit 1870 ist dieses Museo Kircheriano Eigentum des italienischen Staates.

Das magnetische Perpetuum mobile wird besonders ausführlich von Kirchers Schüler und Ordensbruder Kaspar Schott beschrieben. Ebenso wie Kircher ist Schott ein Physiker der alten Schule. Die zahlreichen Perpetuum-mobile-Projekte, die sich in Schotts Werken befinden, machen auf uns einen fast kindischen Eindruck. So wird z. B. als Erfindung eines gewissen Dr. Jakobus eine Vorrichtung beschrieben, wie sie Abb. 13 zeigt. Eine Kette eiserner Bälle ist um die Peripherie einer Scheibe geschlungen, die sich zwischen zwei vertikalen Stangen FF auf einer Achse BC frei bewegen kann. Bei H befindet sich ein Magnetstein, der die Eisenkugeln anzieht. Indem die Eisenbälle einer nach dem andern zum Magneten hingezogen werden, sollte sich die Scheibe unaufhörlich drehen.

Wir sehen den Grund einer solchen vermeintlichen perpetuierlichen Bewegung nicht ein, denn warum sollte der Magnet auf Kommando bald die eine, bald die andere Eisenkugel anziehen? Ebenso willkürlich und experimentell absurd sind auch die anderen magnetischen Perpetuum-mobile-Projekte dieser wie folgender Zeit, so daß es sich wohl kaum verlohnt, sie ausführlich zu beschreiben. Noch im Jahre 1763 finden wir den Plan eines gewissen Andrew Doswil, der von derselben Grundlage ausgeht. In einem Gehäuse ABCD (Abb. 14) befinden sich auf ge [27] meinsamer Achse G zwei gleich große und bewegliche Zahnräder E und F, zwischen deren Zähnen sich nah aneinander eine Reihe von Stabmagneten befindet. Alle N-Pole sind bei E, alle S-Pole bei F. An der Wand BD sind wiederum zwei Magnete K und L befestigt, ebenso an der entgegengesetzten Wand zwei andere Magnete J und H. Der Südpol J zieht alle Nordpole bei E an, der Nordpol H stößt sie ab; dieselbe Wirkung wird verstärkt durch Anziehung und Abstoßung von K und L. Die Folge müßte sein, daß die Räder mit den Magneten sich unaufhörlich drehen.

In Wirklichkeit aber muß diese Vorrichtung, wie alle oben geschilderten, in Ruhe verharren. Das magnetische Feld eines Magneten ist eine Erscheinung der Statik; nur durch Stärken und Schwächen des magnetischen Feldes kann Arbeit erzeugt werden, und dazu ist wiederum Arbeit notwendig.

Da die Idee des Perpetuum mobile sich weder mit rein mechanischen noch magnetischen Hilfsmitteln verwirklichen ließ und man andererseits von der Unmöglichkeit des Unternehmens sich nicht überzeugen konnte, so mußte nach neuen Mitteln gesucht werden.

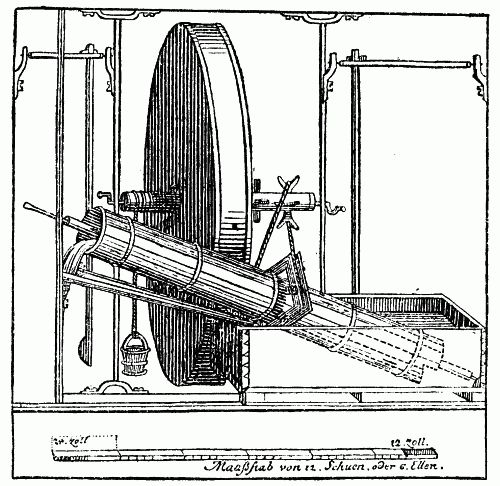

Eine der natürlichsten Triebkräfte ist das Wasser. Das Wasserrad ist eine der ältesten Eroberungen der Kultur und ist überall dort schon zu treffen, wo man die Verwendung des Rades überhaupt gelernt hat. Die Wassertechnik stand sowohl im Griechenland der Antike wie im alten Ägypten auf einer hohen Stufe der Entwicklung. Dem Archimedes wird eine hydraulische Erfindung zugeschrieben, die auch in der Geschichte des Perpetuum mobile eine große Rolle gespielt hat. Das ist die sogenannte Wasserschnecke oder Wasserschraube (coclea). Die Coclea (vgl. I, M Abb. 16) ist eine Wasserhebemaschine, die aus einem [28] schraubenförmig gewundenen Wasserkanal besteht, deren Achse unter einem gewissen Winkel zum Horizont geneigt ist. Der schraubenförmige Kanal wird durch eine Röhre gebildet, die um eine Spindel gewunden ist, oder durch einen spiralförmig ausgehöhlten Balken. Das untere Ende des Apparates taucht ins Wasser, das obere ist an ein Rad angeschlossen. Wird das Rad gedreht, so steigt das Wasser in der Röhre und fließt am oberen Ende aus.

An diese Archimedische Wasserspirale knüpften die Erfinder des Mittelalters an, die ein Perpetuum mobile durch hydraulische Hilfsmittel erzwingen wollten. Der Plan ist eigentlich einfach und auf den ersten Blick auch einleuchtend. Einerseits hat man die Wasserschnecke, die durch ein Rad angetrieben wird und Wasser von einem niederen Niveau auf ein höheres bringt. Andererseits kennt man das oberschlächtige Wasserrad, das durch fallendes Wasser in Betrieb gehalten wird. Nun braucht man, so scheint es, diese beiden Vorrichtungen: das Wasserrad und die Wasserschnecke nur miteinander zu verbinden, um eine Kreisbewegung des Wassers, also ein Perpetuum mobile zu erhalten. Das Rad treibt die Wasserschnecke an, diese hebt das Wasser in die Höhe, und dieses wird wiederum durch ein Rohr auf das Rad gebracht, um es zu bewegen.

Eine Maschine von diesem Typus soll laut Kaspar Schott bereits 1634 von Alfons Iseis erfunden worden sein. In einem Wasserbassin E (Abb. 15) befindet sich die Archimedische Schraube DG, deren unteres Ende in G, und oberes in D ist. Das Wasser, das hinaufgeschraubt wird, fließt in ein Becken und von da durch ein langes horizontales Rohr bei F auf ein oberschlächtiges Rad ABC. Dies wiederum ist so mit der Coclea verkuppelt, daß beim Drehen des Rades die Coclea sich mitdreht, und auf diese Weise wird das Wasser in die Höhe gepumpt.

Der Einwand, der gegen diese Konstruktion gemacht werden kann und gemacht wurde, besteht darin, daß das abfallende Wasser nicht [29] genügt, um die Schraube zu bewegen. Um dieser Verlegenheit auszuweichen, versuchte man, wie bei den anderen Projekten des Perpetuum mobile, die Natur zu überlisten, indem verschiedene Komplikationen eingeführt wurden. Das abfallende Wasser sollte (Abb. 16) aus dem Gefäß E auf das Wasserrad H geleitet werden, und von da in ein zweites Gefäß F und auf ein zweites Rad J gebracht werden. Sollte auch dieser Antrieb nicht genügen, um die Coclea zu drehen, so mußte man so viele weitere Wasserräder einschalten, bis der Apparat funktioniert.

Das ist das Projekt des hydraulischen Perpetuum mobile, wie wir es bei Bischof Wilkins finden. Wilkins selbst verhält sich zu ihm sehr skeptisch. Mit Recht meint er, „man brauche dreimal soviel Wasser, um die Schraube zu drehen, als daß von ihr hinaufgeschraubt werde“. Der Fehler der Konstruktion in Abb. 16 besteht in der falschen Voraussetzung, daß man die Triebkraft des Wassers verdreifacht, wenn man dieselbe Wassermenge dreimal wirken läßt. Nicht die Menge des Wassers, sondern die Fallhöhe ist der Arbeitsfähigkeit proportional. Die Fallhöhe bleibt aber dieselbe, ob das Wasser denselben weg auf einmal oder dreimal je ein Drittel durchläuft.

Die Idee des hydraulischen Perpetuum mobile, wie wir es geschildert haben, gehört zu den verbreitetsten Projekten des Perpetuum mobile überhaupt. Wir finden sie bei den verschiedensten Autoren mit den verschiedensten Details. [3] Aus der Ausführlichkeit, mit der diese Art von Apparaten von den alten Autoren beschrieben wurde, geht hervor, welche Wichtigkeit man ihnen beimaß. Man [30] glaubte nicht nur einen selbsttätigen Wasserelevator vor sich zu haben, sondern auch der Kraftgewinn war evident: man brauchte nur weniger Wasser abfließen zu lassen, als gehoben wurde, und der gesparte Rest des Wassers konnte für allerhand nützliche Vorrichtungen ausgebeutet werden.

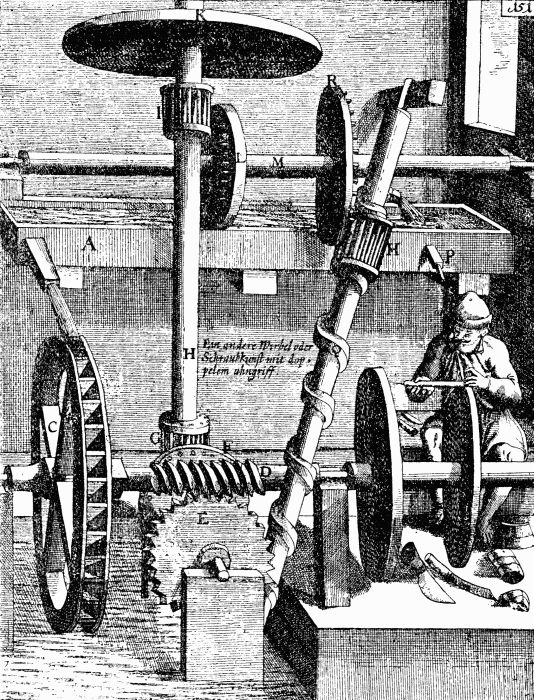

In einem interessanten und mit prächtigen Kupfern geschmückten Werke des Ingenieurs und Architekten G. Andr. Böckler aus dem 17. Jahrhundert finden wir auf den drei Tafeln 150, 151 und 252 recht kuriose Projekte dieser Art. Am hübschesten ist die Tafel 151 (Abb. 17) mit der Aufschrift: „Wirbel- und Schraubkunst mit doppeltem Angriff“. Da kommt der Wasserschnecke eine Reihe von Schrauben und Zahnrädern zu Hilfe. Aus dem oberen Reservoir A fließt das Wasser durch den Kanal B auf das Rad C. C dreht das Rohr D. Durch den Schraubengang auf diesem Rohre wird wiederum das Zahnrad E ebenso wie die Scheibe F, das Rad G und der vertikale Zylinder H gedreht. Durch Übertragung werden auch das Rad J und die Scheibe K gedreht. J aber greift in die Zähne des Rades L. Dies dreht sich zusammen mit dem Zylinder M und dem Rad R. R wiederum dreht die Wasserschraube Q, die schließlich das Wasser wieder in das obere Bassin A pumpt. So wird der Kreis geschlossen. Ein Teil des Wassers fließt bei P auf den Schleifstein, vor dem ein Mann sitzt und seine Messer schärft, ohne die geringste Anstrengung zum Drehen des Schleifsteins zu machen!

Es ist auffallend, welcher Wunderglaube an die Maschine und ihre Funktion im allgemeinen in einem Projekt wie diesem steckt. Da die Maschine als Kraftüberträgerin nur einmal „Arbeit“ zu leisten vermag, so konnte man nicht einsehen, warum sie nicht so viel „Arbeit“ leisten sollte, daß unsere Mühe ganz erspart bleibt. Man brauchte nur, so glaubte man, die richtige Anzahl von Hebeln und Schrauben der Natur an den Leib zu setzen, um sie zu einer ewigen Arbeitsleistung zu zwingen.

Das hydraulische Perpetuum mobile hat besonders bei den Physikern der scholastischen Schule eine große Rolle gespielt. Bei Kaspar Schott finden wir die mannigfaltigsten Beschreibungen und Abbildungen solcher Apparate. Die meisten dieser Physiker sind Jesuiten, und bei dem großen Einfluß, den der Jesuitenorden auf die öffentliche Meinung hatte, ist es nur verständlich, daß diese Projekte in hohem Ansehen standen. So führte z. B. 1661 ein Jesuit, der polnische Pater Stanislaus Solski, seine Maschine feierlich vor dem König Joh. Casimir in Warschau vor und erregte allgemeine Bewunderung.

Die Maschine Solskis bestand (Abb. 18) im wesentlichen aus einem Pumpwerk und einem großen Rad mm. Wenn das Gewicht V sinkt steigt der Eimer P in die Höhe. Zugleich wird der Stempel des Pumpwerkes in die Höhe gehoben, und das Wasser steigt in das [32] Reservoir abcd. Das Wasser fließt durch den Hahn n in ein Bassin, öffnet hier eine Klappe und fließt durch den Hahn r in den Eimer P, der dadurch schwerer geworden, sinkt; aber bei einer gewissen Höhe, gezwungen durch die Kürze der Kette t, wird der Eimer wieder geleert und schnellt in die Höhe, so daß das Gewicht wieder fällt, und das Spiel von neuem beginnen kann.

An keinem anderen Typus des Perpetuum mobile ist so wie beim hydraulischen Perpetuum mobile zu sehen, wie diese ganze Idee auf einer falschen Auffassung von dem Wesen der Arbeit beruht. Die Projekte sind im einzelnen manchmal sehr geistreich, aber für unseren heutigen Standpunkt ist das Beginnen von vorneherein verfehlt, denn woher sollte die Energie kommen, die einen Überschuß von Arbeit in dieser Maschine lieferte? Durch Einschaltung von verschiedenen Vorrichtungen kann keine Arbeit gewonnen werden: eher geht sie dabei „verloren“, d. h. sie wird zerstreut. Aber vom Standpunkt der vorenergetischen Physik lieferte gerade das Pumpwerk ein frappantes Beispiel dafür, daß „Arbeit“ durch künstliche Vorrichtungen gewonnen werden könne. Wir werden sehen, daß die Idee des hydraulischen Perpetuum mobile nicht aus den Köpfen der Menschen weichen wollte, selbst zur Zeit nicht, da die Ansichten über das Wesen der Arbeit sich geändert hatten.

Die Kraft der Gravitation, magnetische Anziehung und Abstoßung und hydraulische Hilfsmittel — das waren die drei Hauptmethoden, durch die man jahrhundertelang ein Perpetuum mobile zu konstruieren hoffte. Diese Bestrebungen waren besonders im 16. und 17. Jahrhundert zahlreich. Die Persönlichkeiten, die sich mit dem Problem befassen, sind nicht etwa bedauernswerte Ignoranten, sondern wirkliche Männer der Wissenschaft, denen positive Verdienste zu verdanken sind. Nur wenige dieser Männer sehen die Unmöglichkeit des Perpetuum mobile ein, auch diese nehmen die Frage durchaus ernst wie die anderen, die von der Möglichkeit des Beginnens tief überzeugt waren.

Uns, die wir jetzt auf einem anderen Standpunkte stehen, kommt diese Sachlage etwas sonderbar vor. Ganz abgesehen vom Gesetz der Erhaltung der Energie, das die Frage umstößt, mutet es uns seltsam an, daß man Pläne von Vorrichtungen diskutiert, die in der Realität nie funktionieren. Das Museo Kircheriano war voll von Perpetuum-mobile-Modellen, die alle in größter Ruhe verharrten. Wie konnte man so blind sein, Tatsachen nicht zu sehen? Wie war es möglich, daß man sich aufs Theoretisieren beschränkte, dort wo es sich rein um eine Angelegenheit der Praxis handelte?

Um auf diese Fragen, die sich uns von selbst aufdrängen, eine Antwort zu geben, ist es notwendig, etwas näher die Methoden zu schildern, mit denen die Physik der beschriebenen Epoche betrieben wurde, und den Geist zu charakterisieren, von dem die wissenschaftliche Forschung der damaligen Zeit überhaupt getragen wurde.

Mit Recht bemerkt Rosenberger: „Jede physikalische Forschung muß, wenn sie von Erfolg gekrönt sein will, drei Momente in sich vereinigen: Erfahrung, mathematische Hilfsmittel und Spekulation“. Die Physik ist in ihrem Werdegange nicht immer dieser Regel gefolgt. Die Physik der Alten fing als reine Naturphilosophie an. Dann kommt die Mathematik hinzu. Über der Tür der platonischen Akademie stehen die Worte: „Kein der Mathematik Unkundiger betrete dieses Haus“. Das Experiment, die Erfahrung, beschäftigte sich lediglich mit technischen Problemen und spielte in der reinen Physik nur eine geringe Rolle.

Mit dem Sturze der antiken Welt geht auch ihre Wissenschaft verloren. Mit den heidnischen Gelehrten verschwinden auch die Naturwissenschaften, und darunter die knappen Brocken der Physik der Alten. [34] Erst nach der Völkerwanderung, nachdem das neuentstandene Europa festere Umrisse gewonnen hat, setzt die wissenschaftliche Forschung wieder ein, aber nun unter ganz anderen Umständen als in der Antike.

Mit dem Ende des ersten Jahrtausends beginnt in der Wissenschaft Europas jener Abschnitt, der unter dem Namen Scholastik in den mannigfaltigsten Formen das ganze Mittelalter beherrscht.

Ihren Namen haben die Scholastiker daher erhalten, daß sie zumeist Lehrer an den Kloster- und bischöflichen Schulen waren. Das Charakteristische an dieser Weltanschauung, die im Laufe der Zeit viele Wandlungen erfahren hat, ist, daß sie ihren Ursprung und ihren Inhalt aus der kirchlichen Theologie nahm. Alle theoretischen Kenntnisse, Künste und Wissenschaften, wurden aus der hierarchischen Idee des christlichen Gottesstaates abgeleitet und bauten dementsprechend ihren Inhalt auf. Nicht die Welt äußerer Erscheinungen an sich war der Gegenstand wissenschaftlicher Erkenntnis, sondern vielmehr die darin ausgesprochene göttliche Idee. „Jede Kunst und jede Wissenschaft“, sagt der Frühscholastiker Vincenz von Beauvais (gestorben 1264), „muß der göttlichen Wissenschaft, die zur Erbauung, d. h. zum Glauben und Rechthandeln gegeben ist, dienen und darauf, als auf seinen Zweck und sein Ziel bezogen und gerichtet werden. Denn wie Gott das Ende aller Dinge ist, so ist auch die Gottesgelehrtheit, die von göttlichen Dingen handelt, Endzweck aller Künste.“ [4] Thomas von Aquino (1226-1274) bezeichnet überhaupt jedes Streben nach Erkenntnis der Dinge als Sünde, insofern sie nicht auf die Erkenntnis Gottes hinzielt.

So wie die Wissenschaft im allgemeinen eine Magd im Dienste der Kirche war, so sollte auch die Naturwissenschaft nur den Zweck haben, die Allmacht Gottes zu beweisen. „Das Wissen aller Weisheit hat keinen Nutzen“, sagt Vincenz, „wenn es ohne die Erkenntnis Gottes bleibt.“ [5] Die Naturwissenschaft gipfelte demnach in einer Art Metaphysik. Das Studium der Welt der sichtbaren Dinge hatte nur insofern Wert, als sie eine Förderung der Liebe zu Gott und der christlichen Kirche gewährte.

Die Methode der scholastischen Wissenschaft war also durchaus dogmatisch. Ihr Inhalt ist dementsprechend unschöpferisch: sie stützt sich auf Überlieferung und befaßt sich hauptsächlich mit dem Deuten und Kom [35]mentieren des überlieferten Materials. Dieses Material bildeten in erster Linie die lateinischen Schriften der Kirchenväter, besonders Augustins. Daneben wurde der Inhalt des Studiums durch die damals dürftigen Überlieferungen des klassischen Altertums, vor allem Aristoteles und Plato geboten. Man studierte sie mit Eifer und suchte in jedem Satz einen verborgenen Sinn. Den Plato oder Aristoteles zu verstehen galt als wissenschaftliche Leistung. Man studierte schließlich in der Naturlehre des Aristoteles nicht die Natur sondern den Aristoteles. Die zahlreichen Kommentare, die die Scholastiker zu den klassischen Werken machten, bezogen sich immer auf die Autoren, nie auf den Inhalt oder gar auf eine Kritik der Werke. Zugleich mit dem Dogmatismus ist für diese ganze Epoche ein kritikloser Hang zum Autoritätenglauben höchst charakteristisch.

Lag schon also in der allgemeinen Methode der damaligen Wissenschaft eine Gefahr für die Physik, so wurde der Schaden durch die geringe Rolle, die die scholastische Physik dem Experiment und der Erfahrung beimißt, noch größer. Wie der Inhalt der Philosophie und der Theologie in einer Auslegung und Kommentierung des althergebrachten Materials bestand, so wollte man auch in der Naturwissenschaft disputieren, anstatt zu beobachten und zu prüfen. In den Schriften der Scholastiker findet man Dispute über Fragen, wie die körperliche Natur der Engel, ihre Kleidung, Sprache, ihr Alter und ihre Verdauung. Die Naturbeobachtung mußte sich dem Dogma unterwerfen und gelegentlich sich selbst korrigieren. Als der bereits genannte Christoph Scheiner am 21. März 1611 in Ingolstadt den ersten Sonnenfleck beobachtete und als frommer Sohn der Kirche zuerst seinem Provinzial Busäus davon Mitteilung machte, legte ihm dieser Stillschweigen auf, denn die Sonnenflecke paßten nicht zu der Lehre der Scholastiker, die in der „Makellosigkeit der Sonne“ einen Beweis für die Vollkommenheit Gottes sahen. „Mein Sohn“, schrieb der Jesuitenprovinzial an Scheiner, „ich habe den Aristoteles zweimal durchgelesen und habe nichts derartiges darin gefunden. Die Flecke existieren nicht, sondern sind Fehler deiner Gläser oder deiner Augen.“ Bekanntlich führte später der Gehorsam Scheiner zu einem jahrelangen Prioritätenstreit mit Galilei, einem Streite, der erst durch spätere Forschungen zugunsten Scheiners entschieden wurde.

Es wird hier klar, wie eng die Frage des Perpetuum mobile mit der Scholastik zusammenhängt. Die Erfahrung allein konnte zeigen, [36] daß die Idee undurchführbar sei. Aber den in der Scholastik geübten Geistern kam es weniger auf die Erfahrung als darauf an, eine Spekulation zu haben, die in der Theorie stimmte. Zu einer unproduktiven Zeit der Physik war das Perpetuum mobile ein willkommenes Objekt, um immer neue Projekte zu produzieren.

Neben der geringen Schätzung der Erfahrung war in der Scholastik noch ein Moment gegeben, das für die Förderung der Perpetuum-mobile-Idee von Wichtigkeit war. Das ist der Glaube an Wunder und das Wunderbare, ein Glaube, der in der ganzen Wissenschaft der Scholastik stark ausgeprägt ist. Die gelehrten Schriften des Mittelalters bieten überhaupt den seltsamsten Tummelplatz von wissenschaftlichen Erkenntnissen neben den wildesten Phantasiegebilden. Besonders bezeichnend in dieser Hinsicht ist Giambattista Porta, eine der wunderlichsten Gestalten des 16. Jahrhunderts. Er ist ein guter Experimentator, aber die Beschreibung seiner Experimente muß man mit größter Vorsicht hinnehmen. Er ist, wie schon erwähnt, der Erfinder der Laterna magica, aber neben wichtigen optischen Beobachtungen beschreibt er z. B. eine Lampe, die alle Anwesenden mit einem Pferdekopf zeigt, oder er spricht davon, wie man die Keuschheit einer Frau mit Hilfe eines Magneten feststellen könne.

Wir sehen also, daß die mittelalterliche Physik durch ihre Methode und ihren Inhalt dafür sorgte, das Ansehen der Perpetuum-mobile-Frage zu erhalten und ihr stets neue Nahrung zuzuführen. Aber wir finden in der Weltanschauung des christlichen Mittelalters noch weitere Elemente, mit denen der Ursprung dieser Idee in Zusammenhang gebracht werden muß.

Hier wurde schon früher darauf hingewiesen, daß der Gedanke des Perpetuum mobile eine merkwürdig transzendente Färbung hat. Die Idee der ewigen Bewegung geht darauf hinaus, daß etwas in der Natur aus sich selbst, ohne äußere Veranlassung geschehen kann. Damit wird das Gesetz der Kausalität durchbrochen, von der jede Naturerkenntnis streng beherrscht ist. Im engsten Zusammenhang damit steht die Frage der Schöpfung aus dem Nichts, eine Frage, die bei den Scholastikern eine große Rolle spielt. Um die Naturlehre mit der Bibel in Einklang zu bringen, wurde diese Frage zunächst in dem Sinne entschieden, daß eine Schöpfung aus Nichts im allgemeinen möglich sei. Für die Physik wollte man eine Ausnahme machen, da hier jede Wirkung eine Ursache hat. Albertus Magnus, einer der be [37]deutendsten Scholastiker (eigentlich Graf von Bollstädt, 1193-1280), den die Mitwelt wegen seiner umfänglichen Kenntnisse den „Doctor universalis“ nannte, stellt sogar den Satz auf: „Aus nichts wird nichts“. Doch bei dem ständigen Übergreifen kirchlicher Anschauungen auf weltliche Fragen wurde das Gesetz der Kausalität nur zu oft vergessen. Dazu kommt noch die Lehre des heil. Augustin vom freien Willen, eine Lehre die der Kausalität bewußt widerspricht. Die Lehre vom freien Willen des Menschen hat bekanntlich auf die Konstituierung der mittelalterlichen Kirche den größten Einfluß gehabt und ihr das moralische Gepräge verliehen.

Es ist schwer bei einer Idee, die aus so verschiedenartigen Elementen gebildet ist, wie die Idee der ewigen Bewegung, den Ursprung festzustellen. Als wir es am Eingang unserer Erörterungen versucht haben, konnten nur Vermutungen aufgestellt werden. Und so mag auch als Hypothese aufgefaßt werden, wenn wir die Ansicht aussprechen, daß die Idee des Perpetuum mobile überhaupt erst ein Produkt der christlichen Kultur ist. Gewiß ist die Idee der ewigen Bewegung an sich noch älter; sie hat immer existiert, aber die Idee, die ewige Bewegung durch äußere Mittel erreichen zu wollen, scheint uns besonders für eine Weltanschauung charakteristisch, die die Lehre vom freien Willen zu ihrer Basis macht und andrerseits glaubt, daß man durch äußere Mittel (Buße, Gebet usw.) das Seelenheil erlangen kann. Eine Stütze unserer Ansicht ist die, daß man bis jetzt in der vorchristlichen Wissenschaft keine Zeugnisse vom Perpetuum mobile, als solchem gefunden hat.

Die Scholastik, die schon im 11. Jahrhundert durch eine Persönlichkeit wie Albertus Magnus zur Entfaltung kam, geriet gegen das Ende des 15. Jahrhunderts in Verfall, kam aber gegen die Mitte des 16. Jahrhunderts zur neuen Blüte infolge der Gründung des Jesuitenordens durch Ignatius Loyola (um 1534). Die weltgeschichtliche Bedeutung dieses Ordens beruht vor allem darauf, daß er die dem römischen Katholizismus innewohnenden geistigen Kräfte praktisch neu belebte und ihnen zu einer schärferen Ausprägung verhalf. Der Jesuitismus flößte der Scholastik neues Blut ein, zu einer Zeit, da sie aus Mangel an Nahrung zu verdorren anfing. Und bei der straffen Organisation und der Macht dieses Ordens ließen die Früchte nicht lange auf sich warten. Auffallend ist, wieviele Namen von Jesuiten man im 16. und 17. Jahrhundert in der Geschichte des Per [38]petuum mobile trifft: Kircher, Schott, Riccioli, Scheiner usf. Sie waren alle durchaus ernste Forscher, aber mehr oder minder schleppten sie alle den Ballast der scholastischen Tradition mit sich. Die Ausgangspunkte der Jesuiten waren einerseits der heil. Augustin und die übrigen Kirchenväter, andererseits die überlieferte Wissenschaft. Was Wunder, daß das Problem des Perpetuum mobile wie eine Erbsünde sich von Generation zu Generation immer weiter fortpflanzte und nicht sterben wollte.

Welch ein Unterschied, wenn man die zwei wichtigsten Chronisten des Perpetuum mobile im 17. Jahrhundert vergleicht: den Engländer Wilkins und den aus italienischer Schule kommenden Kaspar Schott. Wilkins ist Geistlicher, Schott weltlicher Lehrer der Wissenschaft (zuerst Professor der Theologie und Mathematik in Palermo, dann Professor der Mathematik in Würzburg). Aber der eine ist Republikaner und Protestant, der andere Jesuit. Der eine schreibt in seiner Muttersprache englisch; der andere latein. Wilkins repräsentiert nicht nur das Wissen seiner Zeit, sondern er bietet es stets mit der größten Vorsicht dar; er berichtet nie von einer „Erfindung“, ohne die eigene Kritik daran zu knüpfen. Selbst wenn der Inhalt seiner Schriften ins Phantastische auszuarten droht, so z. B. wenn er von der Bewohnbarkeit des Mondes und die Mittel, durch die wir mit den Mondbewohnern in Verbindung treten könnten, spricht, bewundern wir die Geistesschärfe und die Klarheit des Autors. Wie anders dagegen Kaspar Schott! Sein Schaffen ist nicht ohne Verdienste. So z. B. findet man bei ihm zum erstenmal eine Beschreibung der Magdeburgischen Luftdruckversuche von Guericke. Aber wie wahl- und kritiklos ist hier alles nebeneinandergesetzt. Neben den Berichten über die Toriccelischen Versuche behält Schott den Glauben an das horror vacui, neben der Luftpumpe beschreibt er „Erfindungen“ von Perpetuum mobile, die wie ein Scherz anmuten. Die Autorität seines Lehrers Kircher oder seiner Ordensbrüder (Mitz, Jacobus usw.) genügt ihm, um eine Sache kritiklos hinzunehmen.

Die beiden Autoren wirken in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Das war eigentlich die Geburtszeit der neuen Physik. Man sah immer mehr und mehr den Wert des Experiments ein, durch die Entwicklung der allgemeinen Philosophie erkannte man auch die Wichtigkeit erkenntnistheoretischer Untersuchungen in der Naturwissenschaft. Die Physik entwickelte sich immer stärker zu einer exakten Naturlehre. [39]

Räumlich rückte die Wissenschaft nach dem Norden und fand hier einen neuen Boden zum Gedeihen. Es ist fast kein Zufall, daß Wilkins Engländer war und Schott aus Italien kam. In Italien bewachte die Kirche mißtrauisch und drohend jede freie Regung der Wissenschaft. Das Schicksal eines Galilei war nicht dazu angetan, den Mut zur Forschung zu stärken und wissenschaftliche Erkenntnis in die breiten Massen zu tragen. Dagegen nahmen durch die Gründung der Akademien in London (1662), Paris (1666) und der ersten deutschen gelehrten Gesellschaft in Schweinfurt (1651) die Wissenschaft in England, Frankreich und Deutschland einen neuen Aufschwung. Mit den Erkenntnissen wanderten zunächst auch die Irrtümer nach dem Norden. Wenn die Perpetuum-mobile-Projekte bis dahin zumeist von italienischen Physikern und ihren Schülern ausgingen, so werden wir es von nun ab hauptsächlich mit englischen, französischen und deutschen Arbeiten zu tun haben.

Unter den Mitteln, mit denen man ein Perpetuum mobile erreichen könne, führt Bischof Wilkins neben der Gravitation und der magnetischen Anziehung auch die chemische Attraktion an.

Mit der Beschreibung des chemischen Perpetuum mobile beschreiten wir einen Weg, wo wir es mit der größten Unklarheit der Begriffe zu tun haben. Wenn bis jetzt eine große Uneinigkeit über die Mittel bestand, mit denen man ein Perpetuum mobile konstruieren könnte, so war man sich doch über den Begriff selbst so ziemlich einig: eine Maschine, die ohne Zufuhr von äußerer Kraft von selbst arbeitet. Aber bei den Autoren, die von einem Perpetuum mobile auf chemischem Wege (oder was sie chemischen Weg nennen) sprechen, gerät auch der Begriff des Perpetuum mobile selbst ins Wanken. Da aber dieser Punkt sowohl für das Perpetuum mobile wie für die Zeit, in der sie behandelt wurde, sehr wichtig ist, so wollen wir die betreffenden Autoren selbst sprechen lassen. So lesen wir bei Wilkins:

„Die Entdeckung einer perpetuierlichen Bewegung wurde zuerst auf chemischem Wege versucht. Paracelsus und seine Schüler haben damit geprahlt, daß sie mit Hilfe chemischer Separationen und Extraktionen eine förmliche Welt im kleinen mit allen Himmelserscheinungen herstellen und in einer perpetuierlichen Bewegung erhalten könn [40]ten . . . Die Art und Weise, wie man auf chemischem Wege eine perpetuierliche Bewegung erhalten könne, ist z. B. diese: